Por Diego Cazar Baquero

Es posible en la vida un instante que detone el descubrimiento del sentido más poderoso de la existencia. Una epifanía. Los textos de John Berger –todos y cada uno de ellos– parecen demostrar que su autor giraba alrededor de esa revelación. “Lo que me impulsa a escribir es el miedo de que, si no escribo, algo que debe ser dicho no lo será –le dijo hace dos años a Philip Maugan, en una entrevista que publicó la New Statesman–. Lo que realmente soy es un hombre provisional”.

John Berger fue un estudioso profundo de la vida humana y un amante de los tropiezos como catapultas hacia alguna nueva verdad. Trató a la vida como un inmenso y maravilloso enigma y al mundo como un sistema de apariencias empeñadas en ocultarnos y en ocultarse.

Pintor, poeta, crítico de arte, periodista, viajero, dibujante y escritor, John bailó con la idea del tiempo. Usó sus escritos, sus guiones de teatro, sus programas de televisión, los poemas o los performances como herramientas de laboratorio.

El carácter provisional que otorgó a su vida patentó también la labranza de su sabiduría individual. De experiencia en experiencia se convirtió en un coleccionista de verdades y, por lo tanto, en un fabricante de preguntas. Siempre era él y era otro también. John fue capaz de hundirse en la comprensión de cada forma humana de sentir. Sus obras fueron experimentos, ensayos para responder las cuestiones perpetuas, bellos monumentos acerca de la desgracia.

Todo empieza por ver, dicen, y con esa ventana abierta, John se hizo diestro descubridor de las infinitas posibilidades de percibir de un individuo. Para él no hubo dualidades ni oposiciones sino complementariedad: el sueño siempre fue parte de la vida como la vigilia; la muerte misma siempre fue una entidad viva que lo acompañaba a mirar sus múltiples modos de mirar y los muertos –como lo dijo varias veces– se nos presentaron como iguales en el reino de los vivos. John Berger era capaz de preparar con esmero un regalo para Rosa Luxemburgo, llamar a su madre muchos años después de muerta para que le ayudara a recordar el nombre de un local del barrio de su niñez en Londres, o traer al mundo de lo visible a su querida esposa, Beverly Bancroft, fallecida en 2013.

El pulso de los muertos

tan interminablemente

constante como el silencio

que cobija al tordo.

Los ojos de los muertos

inscritos en la palma de nuestras manos

compañeros de camino en esta tierra

que cobija al tordo.

Los versos publicados en Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos (1999) podrían resumir el método de aproximación al mundo que usó John a lo largo de sus noventa años, incluso desde su niñez, en el internado en el que creció, alejado de sus padres la mayor parte del año. El silencio, la soledad y la muerte estuvieron siempre presentes en su vida y por eso se incorporaron de inmediato en el universo de categorías para interpretar.

En un mundo que se esfuerza a diario por diseñar mecanismos de enceguecimiento, el pequeño John aprendió a contemplar. Conforme crecía se entregó a explorar todos los vericuetos del acto de ver. Construyó así un método de investigación de la realidad y eso, evidentemente, le obligó a dar con los aspectos esenciales de la existencia: el tiempo y el silencio, la poesía y la música, la muerte y los muertos, la vigilia y el sueño, la ilusión y eso que llamamos lo real. Todo aquello en el pensamiento bergeriano mereció la misma atención. Su aproximación al mundo arrancó con el anonimato. Lo anónimo, lo no oficial fueron (y son) objetos neurálgicos de sus búsquedas.

El arte y la fotografía son hitos de la existencia y por lo tanto vuelven, en el pensamiento de John, a las manos de sus únicos propietarios: los anónimos.

El pintor Berger retrataba a campesinos agricultores, a soldadores, a albañiles y a pescadores como un modo de conocerlos y de conocer un poco más de sus oficios. Conocer sus hábitos le permitía explicarse las dinámicas sicológicas de los pueblos y sus condiciones económicas, políticas o culturales. “Veo a la gente dormir, agitarse, levantarse a beber agua, susurrar sus proyectos o sus miedos, hacer el amor, rezar, cocinar algo mientras el resto de la familia duerme, en Bagdad o en Chicago”, nos decía en Con la esperanza entre los dientes (2007). Así como denunció la hegemonía de los círculos elitistas del mundo del arte se enorgullecía de su activismo político en defensa de las libertades. Procuró devolver el arte a su condición de acontecimiento cultural y de hecho comunicacional pues sostenía que una obsesión crítica con la forma y la técnica sacaba a las pinturas del “plano de la experiencia vivida”.

Berger rehuía del renombre. La vanidad no le habría permitido reconocerse efímero. Estaba convencido de que la egolatría solamente puede significar aburrimiento para un contador de historias –como prefería reconocerse– y fue incapaz de desentenderse de los problemas de la humanidad.

En tiempos de Instagram o Flickr, John fue un crítico observador e intérprete de las imágenes del mundo hasta sus últimos días de vida consciente. Para él, un ser humano –sea o no artista– no puede hacerse de la vista gorda ante los problemas que aquejan a la vida sobre el planeta.

Faro del arte y de la literatura contemporáneos, pero también guía de pensamiento y de reflexión de este mundo interconectado por las soledades, John Berger implementó la reflexión sobre nuestros modos de ver y de vernos y nos puso a pensar en nuestros modos de ser.

Se ha ido el contador de nuestras historias contemporáneas. Nos dijo que era provisional. Pero tenemos sus escritos –raudos jinetes que cabalgan sobre todos los tiempos–, que más que registros de una época son sentencias, premoniciones.

Los mapas del amor

Por Daniela Alcívar Bellolio

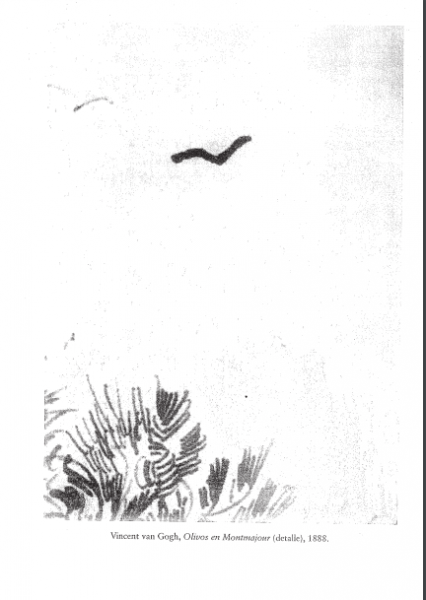

Hay una especie de placidez modesta, de dulzura discreta y de intuición de finitud en la obra de John Berger. El primer recuerdo que me vino a la mente en el instante en que me enteré de que había muerto fue el comienzo de su ensayo “Vincent”, sobre los dibujos de Van Gogh. Más específicamente, la imagen con que inicia ese ensayo, antes de cualquier palabra: es un detalle de Olivos en Montmajour, de 1888. Recuerdo la conmoción que el primer encuentro con ese fragmento del dibujo de Van Gogh me produjo: así segmentado y amplificado, no fue la belleza singular y pasmosa del lápiz del pintor holandés lo que me llamó la atención, sino el extraño criterio con que Berger decidió recortar el conjunto para iniciar su ensayo. El fragmento corresponde al cuarto superior derecho del dibujo, precisamente el espacio menos poblado: apenas unas ramas incompletas, un ave volando hacia lo lejos y el sombreado discreto del margen. Es un fragmento de cielo, casi el único lugar en el que los parcos trazos evidencian más una disponibilidad del espacio que cualquier otra cosa.

Hay una especie de placidez modesta, de dulzura discreta y de intuición de finitud en la obra de John Berger. El primer recuerdo que me vino a la mente en el instante en que me enteré de que había muerto fue el comienzo de su ensayo “Vincent”, sobre los dibujos de Van Gogh. Más específicamente, la imagen con que inicia ese ensayo, antes de cualquier palabra: es un detalle de Olivos en Montmajour, de 1888. Recuerdo la conmoción que el primer encuentro con ese fragmento del dibujo de Van Gogh me produjo: así segmentado y amplificado, no fue la belleza singular y pasmosa del lápiz del pintor holandés lo que me llamó la atención, sino el extraño criterio con que Berger decidió recortar el conjunto para iniciar su ensayo. El fragmento corresponde al cuarto superior derecho del dibujo, precisamente el espacio menos poblado: apenas unas ramas incompletas, un ave volando hacia lo lejos y el sombreado discreto del margen. Es un fragmento de cielo, casi el único lugar en el que los parcos trazos evidencian más una disponibilidad del espacio que cualquier otra cosa.

Una vez que Berger repone el dibujo completo, puede apreciarse la complejidad, la precisión y la extraña conexión con que Van Gogh dibujó esos olivos de espaldas a un monasterio abandonado. Berger dice que los dibujos de Van Gogh eran más (o infinitamente menos) que estudios preparatorios: eran “mapas de su amor”. Aunque era un brillante crítico de arte y los juicios que vierte en “Vincent” son tan eficaces como bellos, lo que me quedó de esa lectura e incluso de ese libro como afecto principal se resume en la elección de ese fragmento para iniciar el ensayo. Creo que cuando habla de los dibujos de Van Gogh habla también de sí mismo: es una elección afectiva, ligada en lo esencial con su propio mapa afectivo. Cuando pienso en Berger pienso en esa ave solitaria, un solo trazo grueso de lápiz, que vuela en un cielo blanco de papel.

Así mira Berger todo: desde una simpleza profundamente misteriosa y emotiva. Los dibujos del rostro de su padre muerto, los de El cuaderno de Bento están también atravesados por ese modo íntimo con que se relacionaba con lo desconocido; si su escritura es tan manifiestamente hospitalaria, tan ajena tanto a la superioridad moral como a la condescendencia, tan comprometida con la fluctuación impredecible de la experiencia cuando está siendo perseguida por el trazo (escrito o plástico), es porque en él el impulso ensayístico es primordial (y una vez más, esto vale tanto para su obra gráfica como literaria): escribe e inscribe con el cuerpo y con el recuerdo, y esas dos series de potencias heterogéneas marcan el ritmo de una obra poco común, ajena al academicismo y efectiva en la plasmación de la búsqueda de una verdad como estatuto sentimental y la exploración como textura primordial de la práctica artística.

Así mira Berger todo: desde una simpleza profundamente misteriosa y emotiva. Los dibujos del rostro de su padre muerto, los de El cuaderno de Bento están también atravesados por ese modo íntimo con que se relacionaba con lo desconocido; si su escritura es tan manifiestamente hospitalaria, tan ajena tanto a la superioridad moral como a la condescendencia, tan comprometida con la fluctuación impredecible de la experiencia cuando está siendo perseguida por el trazo (escrito o plástico), es porque en él el impulso ensayístico es primordial (y una vez más, esto vale tanto para su obra gráfica como literaria): escribe e inscribe con el cuerpo y con el recuerdo, y esas dos series de potencias heterogéneas marcan el ritmo de una obra poco común, ajena al academicismo y efectiva en la plasmación de la búsqueda de una verdad como estatuto sentimental y la exploración como textura primordial de la práctica artística.

La obra de John Berger es, en términos de Barthes, una obra escribible. No en el sentido de las múltiples interpretaciones que habilitaría (hace mucho que la perspectiva hermenéutica me resulta aburrida, en la medida en que sigue confiando en la adjudicación de sentidos como finalidad de la lectura) sino en el sentido de que, ante ella, es el propio cuerpo lector el que se pone en juego para ver aparecer sus afectos en movimiento. Del incalculable valor cultural, teórico y estético de la obra de Berger, ineludible y necesario, volveré siempre, de todos modos, cuando apremie la nostalgia, al pedazo de cielo casi vacío que eligió para hablar del dibujo de su amado Vincent: ahí, en ese espacio en el que casi todo debe ser vislumbrado, encontré yo también una forma atípica del amor.

La saliva de los dioses

Por Tito Molina / @TitoMolina7

Entro a la Gemäldegalerie y lo primero que hago es buscar en el mapa a Caravaggio. Paso sin detenerme por Tiziano, Vermeer y Cranach hasta encontrarme de frente con “El amor victorioso”, una obra maestra pintada por Michelangelo Merisi en 1602. Es 2010 y vivo en Berlín. Visitar los museos, galerías y pinacotecas es mi pasatiempo favorito, siempre hay algo nuevo por descubrir, pero esta pintura del cupido de alas negras es algo a lo que siempre vuelvo. Hoy, mientras afuera nieva, pasaré contemplándola por quinta vez.

La sala, salvo por un padre que contempla un Rembrandt junto a su hija pequeña, está vacía. Me gusta venir entre semana para evitar el gentío y los comentarios eruditos que me distraen del acto de mirar. Llevo ya media hora frente a la pintura, y aunque los ojos me escuecen, no dejo de descubrirla una y otra vez, no solo en sus detalles que son muchos, sino en su conjunto que es inabarcable. Al mirar el cuadro, Caravaggio y yo entablamos un diálogo. Él me cuenta los secretos del lienzo y yo le hablo de mi pasión por el arte. Los 408 años que separan el momento en que pintó la tela y el momento en que yo la contemplo se superponen y son uno solo, un único momento y una misma habitación. El arte, como el cupido vencedor en la imagen, ha logrado vencer al tiempo, al espacio y a la muerte para que el pintor y yo nos conozcamos. De la misma manera que el amor representado en el cuadro triunfa victorioso sobre las artes, las ciencias y el poder simbolizados en los objetos desperdigados a los pies del niño de alas negras. Entiendo entonces que el ardor en mis ojos es solo el presagio del llanto que me provoca la belleza contenida en esta obra.

Para recobrar el aliento abandono un momento el cuadro y deposito mi mirada en el padre con su hija pequeña. Llevan el mismo tiempo que yo en la sala, en su propia contemplación. La niña no habla, solo hace lo que el adulto le indica, se han tomado de la mano y los rodea un silencio litúrgico. El hombre y la niña miran un cuadro y yo, desde atrás, los miro a ellos. Mi mirada engloba también el cuadro que miran y los mete a todos dentro de mi visión. Decido hacerles una foto furtiva que contenga al Rembrandt, al padre y a la hija. Contemplo el resultado en la pantalla de mi celular y descubro que, inconscientemente, he encuadrado sus manos juntas en el centro de la imagen. Regreso a ver El amor victorioso y reparo en que Caravaggio eligió encuadrar los genitales del cupido en el centro de la pintura. A unos centímetros del centro hay una enorme pluma negra del ala que apunta directo al diminuto pene del cupido, la fisicidad de la pluma es prodigiosa, reposa leve sobre la pierna, pero podemos sentir su peso oprimiendo el muslo del niño. Creo entrever algo. Apago el celular y en silencio me retiro de la sala.

Semanas después me encuentro en casa revisando unos textos de John Berger para un proyecto sobre el condicionamiento de la mirada titulado La saliva de los dioses. Mientras hago anotaciones en las páginas miro de soslayo una noticia en la televisión: Un hombre mayor ha sido detenido por pederastia en un operativo conjunto de la policía alemana con la Interpol. Se han incautado de miles de archivos fotográficos diseminados en cientos de redes pedófilas, en las cuales, reiteradamente, aparece una de sus hijas pequeñas. Inmediatamente recuerdo al hombre con su hija en el museo y me dispongo a buscar su foto en el celular. Mientras paso las imágenes siento la desazón que me produce ser consciente de mis propios prejuicios, pero no me detengo. Llego hasta la fotografía y la abro. No la recordaba así, la foto es mala y desde la posición en que la hice los rostros son indefinibles. El hombre y la niña miran un cuadro dándome la espalda y la unión de sus manos es un detalle insignificante. No hay manera de constatar que ese padre y su hija son los mismos del noticiero, pero sigo fantaseando con la posibilidad de haber ‘capturado’ al pederasta con mi cámara. Me detengo a mirar las imágenes en la televisión y me llama la atención la franja negra que el noticiero pone sobre los ojos de la niña para proteger su identidad. Sé que esa franja negra se asemeja a algo, pero no consigo identificar qué es. Entonces recuerdo la pluma negra del ala del cupido de Caravaggio y descubro con asombro que, de alguna manera que trasgrede la lógica del tiempo y el espacio, mi inconsciente había encuadrado las manos juntas en el centro de la imagen al igual que Caravaggio los genitales de su hermoso cupido en el centro de la pintura, y ahora, semanas o siglos después, ambas imágenes se superponían sobre la imagen de la niña abusada con la franja negra sobre sus ojos, como si una imagen pudiese advertirme de algo que ya ocurrió, o de algo que nunca ocurrirá. Apago el televisor y pienso: Mirar es una forma improbable de estar ciego. Mirar es el triunfo del engaño de nuestros sentidos sobre la descomunal realidad que nos circunda. Abro un libro de Berger como en un acto de redención de mis ojos, y me topo con esto:

“Todos los cuadros terminados, hace un año o hace quinientos, son profecías, recibidas del pasado, acerca de lo que el espectador está viendo, pintado en el lienzo, en el momento presente. Uno se siente tentado a decir que los cuadros preservan un momento. Pero si lo pensamos más detenidamente, nos damos cuenta de que no es así. Porque el momento de un cuadro, a diferencia del momento fotografiado, nunca ha existido como tal.”