El tráfico de vida silvestre es un delito considerado el cuarto más lucrativo entre los negocios ilegales. Enfrentarlo requiere acciones conjuntas de múltiples actores, entre ellos, los centros dedicados al cuidado y protección de especies, donde la participación comunitaria cumple un papel destacado. Este es el caso del Centro Ecológico Zanja Arajuno, en la selva alta de la provincia de Pastaza.

Por Andrés Tapia y Kankuana Canelos

“Cada ser vivo, por más diminuto que sea, tiene una función en el ecosistema, es parte de una cadena de eventos y cumple un objetivo que permite el equilibrio del planeta”, señala Lucero Mora, ingeniera zootecnista del Centro Ecológico Zanja Arajuno. Lo dice sentada bajo la sombra de un chozón de paja en el bosque del Alto Amazonas, en Pastaza, la provincia más grande de Ecuador, con más de 29.000 km², y la más rica en biodiversidad. Lo que dice Lucero no es solo su sentir personal. Es parte de la reflexión colectiva de quienes laboran allí, quienes con orgullo se definen como trabajadores de la biodiversidad.

“El conocimiento sobre los recursos del bosque lo tienen los pueblos, sin eso es imposible hacer conservación; hay que indagar sobre la dinámica de cada especie en su conjunto, estudiar la ecología del bosque”, se lee en un material de difusión al que accedimos al visitarlos.

No se trata de una reflexión aislada en un contexto como el amazónico, en el que los problemas derivados de delitos ambientales son cada vez mayores: ampliación de la frontera minera y petrolera, pérdida y degradación de ecosistemas, cambio de uso del suelo por agronegocios, concesiones hidroeléctricas son amenazas en la zona donde el centro desarrolla sus actividades. A este escenario se suma un problema más: el tráfico ilegal de fauna silvestre.

No hablamos de un delito común. Expertos consultados para este reportaje concuerdan en que el tráfico silvestre está vinculado con crímenes como el narcotráfico y el tráfico humano. Pamela Arias, coordinadora de la estrategia de combate al tráfico de vida silvestre de Wildlife Conservation Society (WCS) – Ecuador, anota que el tráfico de vida silvestre es el cuarto delito más lucrativo a nivel internacional, después del tráfico de armas, personas y estupefacientes. Mientras que Paul Aulestia, especialista en conservación y medio ambiente de la Unidad de Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Energética (Maate), asegura que solo entre enero y abril de 2024, se han rescatado 700 animales. “El tráfico se incrementa cada vez más, es como cualquier otra modalidad de tráfico ilícito”, destaca.

Desde que se tipificó el delito de tráfico de especies en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), hace aproximadamente cinco años, se han incautado 25.000 animales. En el 2022, la Unidad de Policía Medioambiental (UPME) rescató 6.817 individuos de fauna silvestre, recuerda Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente y actual director de World Wildlife Fund (WWF) – Ecuador. Esta cifra es muy elevada para un país pequeño como Ecuador, si se considera que, en una región amazónica mucho más grande como la peruana y en un periodo mucho mayor (2000-2018), se decomisaron 79.025 ejemplares, según un reporte del proyecto Prevenir Amazonía. “Solo se han judicializado unos 100 casos y resuelto 4. La UPME cuenta con 234 policías y esto resulta insuficiente si solo existen 2 fiscales ambientales especializados en el tema en el país”, enfatiza.

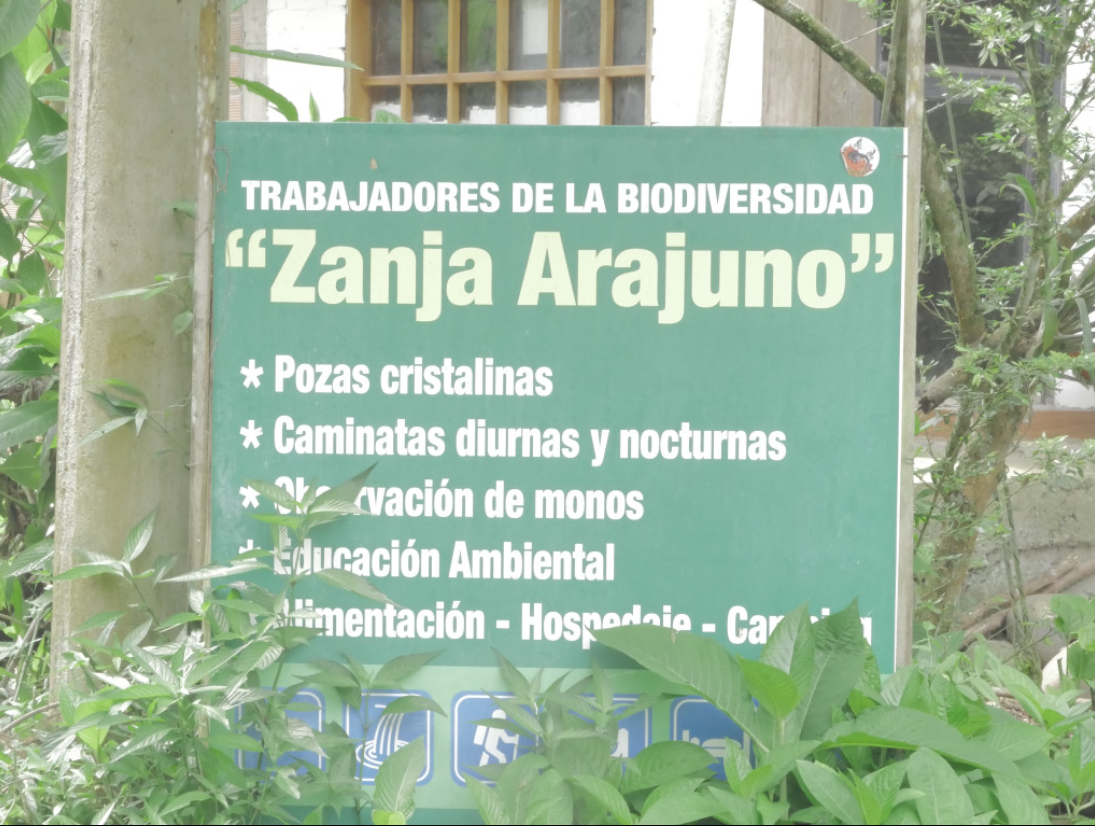

Zanja Arajuno, trabajadores de la biodiversidad

Lucero Mora, de origen colombiano, lleva 24 años en la Amazonía ecuatoriana, donde trabaja en la investigación de recursos propios amazónicos, manejo y conservación de fauna silvestre, educación ambiental y desarrollo de las comunidades rurales. El Centro Ecológico Zanja Arajuno se ubica en la provincia de Pastaza, a la altura del kilómetro 32 de la vía Puyo-Tena. El trabajo del centro se fundamenta en la filosofía del uso y manejo territorial equilibrado y milenario practicado por las poblaciones kichwa de Pastaza y el desarrollo alternativo basado en la gestión de los recursos biológicos propios, íntimamente entrelazados con la identidad cultural y social de sus pueblos.

Localizado en uno de los últimos remanentes de la frontera de colonización, con características ecológicas y biológicas importantes que permiten a la fauna encontrar un refugio donde puedan habitar, el centro trabaja con la comunidad campesina Mariscal Sucre, colonia Libertad, entre la parroquia San José y Teniente Hugo Ortiz, donde cuenta con 52 hectáreas de bosque para la reintroducción de especies recuperadas y la conservación de hábitat naturales para garantizar la supervivencia, tanto de la fauna nativa rehabilitada como de las poblaciones naturales presentes en estos remanentes.

El trabajo abarca no solo la conservación per se, sino también el estudio y acercamiento a la realidad social, económica y ambiental de los habitantes de la zona. Eso permite proponer estrategias para cumplir con los objetivos de conservación de la biodiversidad, inncluyendo a la población en la construcción de economías que fortalezcan su desarrollo. Para ello han realizado talleres de educación ambiental y han promovido actividades económicas como el turismo comunitario y ecológico.

“Hemos puesto alma, vida y corazón para la conservación de fauna y flora de esta zona donde nos vinculamos con Mariscal Sucre y las comunidades kichwa como Palma Roja y San Ramón”, señala Mora. Como un ambiente de transición propio de los Andes subtropicales entre las selvas altas y bajas de la Amazonía, la zona es rica en anfibios y se han registrado más de 40 especies, el 9% de los anfibios del Ecuador, así como 150 especies de aves. Entre muchos tipos de mamíferos, se destacan 5 primates severamente amenazados en otras zonas.

El reporte de especies no es solo trabajo de los biólogos. La presencia del mono parahuaco Pithecia monachus (Sipuru en lengua kichwa) fue un descubrimiento de los niños de la comunidad gracias al trabajo de educación ambiental que realiza el centro, mientras el censo de biodiversidad “ciencia ciudadana” (en el que la sociedad civil participa en actividades científicas como la recopilación de datos, análisis y divulgación de resultados) permitió identificar un oso hormiguero pigmeo Cyclopes didactylus (flor de balsa en nombre común) que está en peligro de extinción. “A pesar de que estamos en una zona con intervención humana, protegemos remanentes de bosque con especies consideradas indicadores biológicos que muestran el estado de conservación y la salud del ecosistema”, destaca la zootecnista. Un ejemplo de esto es la rana Atelopus spumarius, descubierta en la zona por reconocidos herpetólogos ecuatorianos del Centro de Investigación y Conservación de Anfibios Jambatu, una de las especies emblemáticas de Zanja Arajuno.

La participación comunitaria es un factor decisivo para el centro. Mariscal Sucre es un recinto de agricultores dedicados a la cañicultura y cultivo de productos como plátano, yuca y papachina, así como la piscicultura, ganadería y crianza de animales domésticos para el consumo familiar. Lupe Romero, comunera, resalta la importancia de la fauna silvestre para ellos: “De las 50 familias que habitamos aquí, hay muchas que se interesan por la conservación; hemos tenido charlas, capacitaciones e incluso incursionado en el turismo vivencial como alternativa”.

Edil Cabrera, líder local recuerda: “Antes de conocer a Lucero y Medardo, también era cazador, pero me fui dando cuenta; ¡imagínense: sacar a un animal de esta zona cálida hacia la sierra!”. Para él, la conservación con participación comunitaria es importantísima. “Nosotros somos los que miramos lo que ocurre a nuestro alrededor, somos los ojos que ven todo lo que pasa, porque el pueblo lo ve y lo sabe todo”.

El tráfico, un problema estructural

El tráfico silvestre representa una de las mayores amenazas para la biodiversidad y está vinculado con otras actividades ilícitas como el tráfico de personas, armas, combustibles o drogas. No solo pone en peligro al ecosistema amazónico, sino también a quienes viven en él. Además, contribuye a la extinción de especies en riesgo y especies endémicas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el tráfico de vida silvestre genera ingresos que varían entre los 7.000 y 23.000 millones de dólares por año, lo cual lo convierte en la cuarta actividad ilícita con mayor influencia a escala mundial, después del negocio de las drogas, las armas y la trata de personas.

Javier Vargas, exdirector del Maate en la provincia de Orellana, advierte que el problema del tráfico afecta la ecología y la dinámica del bosque, sobre todo en la dispersión de semillas, por lo que es necesario identificar a todos los actores de la cadena de comercialización para saber cómo abordar la problemática. “Un actor es el cazador, otro el intermediario que compra y comercializa a un expendedor que tiene puestos fijos de comercio de carne de monte”, destaca.

El análisis liderado por Vargas en 2022 reveló que la modalidad de caza de chacra, enfocada en especies de caza menor (guantas, guatusas, armadillos) en bosques degradados, en regeneración y cultivos en Napo y Orellana, representó cerca del 70% de la carne de caza que se vende en los mercados locales. El restante 30% correspondió a la modalidad de caza forestal, que se centra en la búsqueda de especies mayores como pecaríes.

El tráfico muta y se desarrolla según la demanda, añade Paúl Aulestia, quien subraya que durante los últimos años aumentó el tráfico de reptiles (tortugas charapas, boas o caimanes) con fines de mascotismo (la acción de retener animales del ámbito silvestre en estado doméstico). También siguen siendo muy traficadas las aves del género Psitácida (loros, guacamayos, pericos) y los mamíferos, especialmente primates (chorongos, saimiris o titís). Existe además tráfico de partes con fines medicinales (jaguar, delfín de río u oso andino) y de consumo de carne (venados, huanganas, guatusas, guantas), no con fines de subsistencia, sino más bien con fines comerciales.

Luis Suárez, biólogo y director de Conservación Internacional (CI) -Ecuador, recuerda la época del auge del caucho en la Amazonía, cuando se comercializaban caimanes y pieles de felinos (jaguar, tigrillo y jaguarundi, por ejemplo). Esto duró varias décadas y ocasionó un gran flujo de animales que fueron vendidos en Leticia (Colombia), Iquitos (Perú) y Manaos (Brasil). Esta actividad generó una presión significativa y provocó un fuerte declive en muchas especies que fueron puestas en peligro de extinción. Además de los felinos, el especialista también menciona loros y guacamayos entre las aves; lagartos y caimanes entre los reptiles, así como primates entre los mamíferos, como los principales grupos faunísticos traficados.

Un reporte, elaborado por la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, y en el que participó Pamela Arias, reveló 269 noticias sobre decomisos de fauna silvestre -o de sus partes- entre enero y junio de 2022 en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, lo cual implicó a 5.368 animales silvestres vivos pertenecientes a 183 especies objeto de tráfico. De ellos, el 65.5% fueron reptiles, 23.8% aves, 5.7% mamíferos, 0.9% anfibios y el 3.9% peces. Si bien Ecuador fue el que generó menos noticias (22 noticias, 8.2%), solo en junio de ese año se decomisaron 84 tortugas galápagos y 5 iguanas doradas.

En el mismo estudio, las especies que se hallaron con más frecuencia fueron la tortuga hicotea Trachemys sp., canario Sicalis flaveola y el mono cabeciblanco Saguinus oedipus, el cual figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN, como especie en peligro crítico de extinción. También fueron muy comunes en las incautaciones la tortuga taricaya Podocnemis unifilis y el pez paiche Arapaima gigas, enlistados en el Apéndice II CITES.

Casi cada taxón (grupo de fauna o flora) es susceptible a tráfico, como anfibios, insectos o peces ornamentales. Para Tarsicio Granizo, la industria de los acuarios mueve millones de dólares en el mundo y el 99% de las peceras son de agua dulce, siendo Ecuador un gran proveedor de especies amazónicas. “Una especie que aquí vale 20 dólares, en Europa o Estados Unidos puede costar 2.000 dólares. Existe un gran rédito económico. Los traficantes capturan 100 loros y aunque muera un 99% en el trayecto, basta que sobreviva uno para que el negocio sea rentable”, indica el exministro.

Patricia Mendoza, bióloga e investigadora de la Universidad de Washington y la Asociación de Conservación de Primates Neotropicales-Perú, ha estudiado el tráfico durante 15 años en la región e indica que hay un impacto directo que es más crítico en especies con poca densidad poblacional o severamente amenazadas, pero también un impacto indirecto por la diseminación de enfermedades o zoonosis. “Los animales que se extraen de los bosques traen consigo microorganismos que no son comunes en el ambiente urbano y al mismo tiempo en éste adquieren microorganismos asociados al ecosistema humano. Si estos animales son traficados o incluso liberados en vida libre, pueden diseminarlos y esto amenaza a las poblaciones humanas, a animales domésticos y a especies de bosques donde son reintroducidos”, explica.

Trazabilidad al interior y exterior de Ecuador

Los flujos y trazabilidad del tráfico varían de acuerdo con las condiciones de cada país, y lo que ocurre en uno influye en otro. Para Luis Suárez, con la prohibición de cacería del oso negro y la comercialización de sus vesículas biliares en Estados Unidos, los comerciantes asiáticos llegaron a América del Sur en busca de vesículas del oso andino para cubrir la demanda que antes satisfacía el mercado norteamericano. Esto demuestra la interconexión entre un mercado y otro, y cómo las consecuencias del control en un país pueden influir, lo que genera demanda y presión sobre la fauna en otro país.

El Maate tiene identificadas las rutas dentro del país en la red estatal donde pese a haber controles, muchas veces se logran evadir. También existen vías fluviales para luego ser transportados por ruta terrestre y llegar a Quito y Guayaquil, desde donde salen hacia otros países. “Durante los últimos años se hizo incautaciones de especies que salen del Ecuador como caballitos de mar u orquídeas, mientras desde Perú vienen tortugas, estrellas de mar y pericos. Desde Colombia hay persistencia de especies exóticas debido a la demanda y tendencias mundiales. Hemos tenido incautaciones de pitones birmanos, erizos, hurones y ajolotes”, relata Paúl Aulestia.

Perú se ha constituido en un país de compra de especies (y partes de especies) que están en peligro de extinción en Ecuador, como las aletas de tiburón confiscadas en Hong Kong, procedentes de Ecuador, pero que fueron exportadas desde Perú, o las tortugas encontradas en un zoológico peruano que habían sido robadas de Galápagos, detalla Tarcisio Granizo.

Se habla mucho del mercado asiático, donde hay una demanda muy grande no solo de productos de la Amazonía sino también del mar (pepinos y aletas de tiburón). Luis Suárez menciona la existencia de mercados mundiales para coleccionistas de insectos arácnidos, aves (colibríes) o anfibios (ranas venenosas). En efecto, el comercio de arañas se ha convertido en un negocio lucrativo y las tarántulas de origen ecuatoriano pueden llegar a costar 500 dólares, destaca un reciente artículo del portal Youtopia.

En ocasiones hay una región en la cual se incrementa el control, bajando el tráfico en esas zonas e incrementándose en otra porque los mercados tienen que suplementar la necesidad de mercancía para el tráfico. “Como hay mayores regulaciones para el comercio de grandes felinos en Asia, hay mayor demanda para el comercio de jaguar en Latinoamérica. Hay variaciones cuando, por ejemplo, se incrementa la regulación en Colombia y de pronto vemos mayor extracción en Perú; los animales van hacia donde están las ciudades portuarias, en el caso de Ecuador hacia Guayaquil y en Perú hacia Lima, desde donde ingresan al tráfico internacional y salen hacia otros países. Dentro de la Amazonía hay cierta concentración en Iquitos, desde donde empieza la ruta fluvial hacia Colombia y Brasil”, especifica Patricia Mendoza.

De acuerdo con Javier Vargas, se destaca la zona de Putumayo, en Puerto Leguízamo, desde donde se transporta carne silvestre por Puerto Asís y Puerto Ospina hacia la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil. Aunque actualmente la dinámica podría ser inversa y el negocio sea más rentable desde Colombia hacia Ecuador, por la conversión del peso a dólar. Al interior de la Amazonía ecuatoriana, Vargas advierte que, debido al control en el nororiente, las rutas también pueden haber migrado al sur hacia Napo, en la parroquia Chonta Punta (Mercado San Pedro). “Cuando se empieza a solucionar el problema en un lado, hay fugas en otro. La dinámica de la comercialización varía en función de las condiciones ya que los comerciantes se mueven mucho; se debe abordar el problema de manera simultánea en todos los sitios”, apunta el biólogo. Desde la matriz del Maate en Quito concuerdan en que existen rutas diferenciadas, no son las mismas para el mascotismo que para la carne de monte.

Un equipo del Ministerio opera en aeropuertos, ya que uno de los principales demandantes en la actualidad es la región asiática, hacia donde fugan aletas de tiburón, caballitos de mar o todo lo que tiene una connotación medicinal.

Zanja Arajuno: participación comunitaria y educación ambiental

Mientras recorremos los espacios naturales del Centro Zanja Arajuno, volvemos a los relatos de Lucero Mora sobre la trayectoria del trabajo en la Amazonía en medio de un ambiente de calma, reflexión y desconexión con el resto del mundo y sus problemas. Luego de las primeras etapas de investigación de fauna amazónica para desarrollar material tecnológico como guías de manejo de especies, desarrollaron una vinculación con el Maate para el proceso de rescate, rehabilitación y reintroducción de fauna objeto de tráfico ilegal.

Datos sobre esta problemática en Ecuador han sido reportados en centros de rescate de Guayaquil, como el estudio durante 2018-2020 que registró 743 animales de 106 especies, de las cuales 45 (42.45%) estuvieron relacionadas directamente con el tráfico y tenencia ilegal: 15 de aves (33.3%) con Brotogeris versico lurus como representante principal, 19 de mamíferos (42.2%) con Saimiri sciureus en primer lugar y 11 de reptiles (24.4%) encabezados por Podocnemis expansa.

El centro protege la selva donde se liberan los animales mediante reforestación, restauración de ecosistemas y la vinculación con las comunidades a través de la educación ambiental. “Estamos cada vez más conectados con la tierra, implementamos chacras demostrativas, un trabajo agroecológico acorde con las formas milenarias de manejo y uso del bosque y los cultivos por parte de las comunidades indígenas y campesinas. Así producimos nuestro propio alimento, tenemos soberanía alimentaria”, destaca la conservacionista.

Hace 20 años se inició la educación ambiental dirigida a los niños de la comunidad. El teatro comunitario fue una de sus pasiones y fortalezas. En un principio, los comuneros se dedicaban exclusivamente al monocultivo de caña de azúcar, pero con la intervención del centro se logró buscar otras alternativas económicas más amigables con el entorno. Actualmente se ha establecido una asociación de turismo vivencial que ha logrado motivar significativamente a los niños en la conservación del medio ambiente; ellos son agentes de cambio para educar a sus padres. Además, un grupo de mujeres está llevando a cabo la implementación de chacras demostrativas (bosques comestibles), que exponen alternativas sostenibles para el uso equilibrado de los recursos del bosque.

Mariell Buxbaum, voluntaria del centro, señala que una de las estrategias fue la educación mediante el teatro, lo cual no solo fortalece la conciencia ambiental en la población local sino también genera un efecto positivo en los voluntarios que mensualmente acuden al centro y luego diseminan sus aprendizajes al regresar a su país. “Participar en una organización como Zanja Arajuno puede generar un impacto socioambiental importante, uno se puede sentir realmente conectado con el lugar y regresar a su país con un sentimiento de que todos somos seres humanos conectados con plantas y animales; podemos tener de esa manera una perspectiva realmente diferente, transformadora”, acota la joven estadounidense.

Margarita López es una lideresa histórica de la nacionalidad Kichwa del cantón Arajuno de la Comunidad Ecológica Pablo López del Oglán Alto (Ceploa), un espacio modelo establecido con el sueño de proteger la biodiversidad. Sus palabras son una clara expresión del vínculo indisoluble entre las comunidades y la naturaleza: “Para nosotros, todos los animales tienen igual importancia, así como los espíritus del bosque que cuidan nuestros ríos, montañas, lugares sagrados, saladeros (kachis). Tenemos nuestros estatutos y reglamentos para hacer más fuerte el cuidado de los animales, porque nosotros creemos que ellos nos ayudan a cuidar la selva y tienen espíritus como el Juri Juri Kawsay”.

Danny Reascos, exdirector del Maate en Pastaza, resalta la importancia de establecer programas de educación y participación comunitaria en las acciones de conservación. Muchas comunidades han identificado zonas para cacería, cuidado, manejo o recuperación de fauna silvestre, estableciendo zonificaciones y normativas comunitarias que fijan vedas de cacería, entre otros mecanismos de control y autorregulación de la biodiversidad desde la concepción comunitaria.

Los expertos consultados para este reportaje coinciden con el rol estratégico de la conservación con participación comunitaria pero señalan la necesidad de que esas estrategias no sean solo enunciativas, pues deben contar con presupuestos para los planes de manejo y gestión que han elaborado las mismas organizaciones. Los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la fauna y la flora, ya que si bien la utilizan, saben que si no lo hacen de manera racional se quedarán sin esos recursos. Nuestros entrevistados indican que hay que aprender de ellos cómo han manejado la fauna silvestre de manera adecuada y sostenible durante cientos y miles de años. Las mismas comunidades deben convertirse en veedores del tráfico de especies, los ojos que denuncian las actividades ilegales.

Un delito transnacional

El tráfico de vida silvestre es un delito equivalente a lo que serían otros delitos internacionales como la trata de personas o el tráfico de drogas, y es considerado muy lucrativo debido a los intereses que se mueven detrás de esta actividad. Tan lucrativo es que, según la Interpol, sólo en 2023 los productos ilegales derivados de la fauna y flora silvestres movieron hasta 20.000 millones de dólares. Anfibios, aves, reptiles, peces y plantas son las especies más traficadas.

Para Luis Suárez, se requiere una acción coordinada entre varios países y entidades de control para actuar de manera simultánea atacando a las mafias internacionales que trafican con la vida silvestre en países fronterizos. También es fundamental la participación de las nacionalidades amazónicas, muchas de las cuales son transfronterizas, como es el caso de los Achuar, Awajun o Wampis, entre Ecuador y Perú, así como los Sionas, Siekopai, Ai`Kofan o Awá, entre Colombia y Ecuador.

Tarsicio Granizo añade que se ha comprobado el uso del tráfico de especies por parte de los narcotraficantes como una estrategia para desviar la atención de las autoridades. Esta actividad ilícita está vinculada con otros negocios ilegales, como el tráfico de drogas, armas o personas, lo que da lugar a la presencia de mafias nacionales e internacionales. La corrupción y la infiltración del narcotráfico en las fuerzas policiales, militares y el sistema judicial pueden obstaculizar su combate, especialmente si no existe una decisión política clara, una institucionalidad sólida o un Estado debilitado por los últimos gobiernos, acota.

Para Javier Vargas, “la fusión de los ministerios de Ambiente y Agua redujo los funcionarios y las direcciones provinciales pasaron a concentrarse en direcciones regionales o zonales, lo cual disminuyó autoridad y capacidad operativa. Ahora, el Ministerio cuenta solo con jefaturas provinciales y esto no le permite atender el problema debido a que hay otros temas prioritarios”.

Como delito transnacional, la realidad traspasa fronteras. Un estudio sobre tráfico ilegal en Venezuela reportó que el centro San Antonio Abad exportó 8,5 toneladas de animales silvestres vivos a India, Tailandia y Kuwait entre septiembre y diciembre de 2023, del cual casi la mitad (4,18 toneladas) correspondió a pájaros Psitaciformes (loros, guacamayas y cacatúas). La mayoría de especies traficadas a nivel mundial están protegidas o forman parte de la lista roja de especies amenazadas de la UICN.

Acciones y trabajo multidisciplinario se vuelven indispensables

Según Paúl Aulestia, el Maate cuenta con una unidad especializada de tráfico ilegal, forestal y de vida silvestre con puntos fijos de control en las principales carreteras del país y una cobertura móvil que realiza operativos conjuntos con la Policía Nacional. También cumplen un papel crucial los medios de conservación reconocidos por la normativa, como los zoológicos, centros de rescate y centros de paso, los cuales proporcionan atención prioritaria y de emergencia en temas veterinarios y alimentarios para garantizar la salud y el bienestar de las especies. Dependiendo de la especie y las condiciones particulares, estos también pueden facilitar su liberación en su hábitat natural.

“Estamos por desarrollar una mesa técnica y un grupo nacional para unir esfuerzos. La Policía tiene unidades de investigación de delitos ambientales que se encargan de realizar investigaciones con mayor profundidad, como el crimen organizado y sus nexos con el narcotráfico. Estamos promoviendo la participación de algunos gobiernos autónomos descentralizados para que asuman competencias de control y gestión de vida silvestre en sus territorios. En cuanto al monitoreo, se lleva a cabo mediante informes físicos y electrónicos, a través de los cuales cada provincia envía estadísticas mensuales sobre las especies, ubicaciones y condiciones en las que se han retenido ejemplares. Estos datos se comparten con las unidades jurídicas del Ministerio y la Fiscalía para aplicar las sanciones correspondientes. Esperamos en los próximos meses tener mejoras de funcionamiento para que la información sea reportada en tiempo real”, explicó el biólogo.

En base a su experiencia como ministro, Tarcisio Granizo aboga por la identificación de las rutas, centros de acopio y permisos de exportación como los cuellos de botella que influyen en el tratamiento del problema. “Debe haber mejor coordinación entre autoridad ambiental, organismos de cooperación, territorios indígenas y gobiernos autónomos descentralizados, ya que los dos problemas más graves del tráfico son la corrupción y la impunidad. En ese sentido, Pastaza ha adoptado una buena política al declararse provincia ecológica, un ejemplo que otras provincias podrían seguir y que ojalá se mantenga en el tiempo más allá de quién sea el prefecto, porque el ordenamiento territorial es la única garantía para poder conservar los recursos de amazónicos”, agrega.

Javier Vargas resalta la importancia de la creación de la Asociación Challua Mikuna, un emprendimiento de mujeres kichwas de Coca que pasaron de comercializar la carne de monte de manera ilegal a abrir un local que es uno de los referenciales en la ciudad. Esta política permitió establecer acuerdos con más comerciantes mediante actas donde se especificaba el tiempo requerido para ir saliendo del tráfico y vincularse a otra actividad, pasando de un rol netamente punitivo a uno propositivo. “El comercio de carne de monte en Pompeya -uno de los principales mercados de carne silvestre de la Amazonía- se redujo significativamente y se solucionó de alguna manera el problema”, añade el biólogo.

Para Luis Suárez, la combinación de incentivos positivos y de sanciones es parte clave de la buena gobernanza. “Si dejamos que impere la impunidad o menospreciamos los delitos contra la vida silvestre, la situación va a ser inmanejable. Lo estamos viendo con el caso de la minería ilegal, si hubiese habido sanciones drásticas al inicio, cuando hubo las primeras denuncias, hoy no estaríamos viendo la enorme destrucción de algunas zonas en la Amazonía producto de esta actividad ilegal. Es fundamental pasar a las alternativas y posibles soluciones, ¿cómo desarrollamos economías basadas en el bosque que no impliquen convertir el bosque a otro uso?”.

Una de las estrategias de involucramiento de la población en la investigación utilizada por Zanja Arajuno es la ciencia ciudadana, donde la gente sin ser bióloga colabora en generar datos a través de una aplicación en su celular de una manera interactiva y amigable. “Es fundamental el fortalecimiento de la política pública nacional y que esto mantenga un lineamiento internacional, para lo cual tenemos los convenios CITES, el Convenio de Diversidad Biológica CDB, entre otros instrumentos y pactos, pero lo más importante es que los países puedan implementar las recomendaciones de una manera efectiva”, señala Pamela Arias.

Por su parte, Germán Ojeda, exdirector de desarrollo productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara, cantón al cual pertenece Zanja Arajuno, destaca la importancia del trabajo local que desarrolla el centro en articulación con los gobiernos locales, agregando que este tipo de acciones están relacionadas con el marco normativo municipal y contribuyen a alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial PDOTs. “Tuvimos la oportunidad de realizar una de estas experiencias en Zanja Arajuno con buenos resultados, no solo para el centro sino sobre todo para la Asociación de Mujeres de la comunidad”, afirma.

Del discurso a la práctica

Zanja Arajuno no se desplaza por el escabroso límite de la retórica. En su lugar, ha incorporado en su vida cotidiana la praxis conservacionista, siendo un espacio articulador entre práctica comunitaria, investigación científica, entes públicos territoriales, organismos de cooperación, voluntariado, entre otros. Mientras acompañamos a Lucero en busca de los monos barisa o alimentamos a tortugas, caimanes o aves que habitan el centro, o a medida que simplemente nos transportamos en medio de los sonidos de anfibios e insectos que se hacen sentir en esta porción de bosque húmedo tropical, recibimos de ella las últimas reflexiones sobre la importancia de generar lazos con otras entidades, formando una red de alianzas multidisciplinarias “porque, al estar solos tenemos límites en nuestro accionar, pero si mantenemos vinculación con otras organizaciones, las capacidades se fortalecen mutuamente”, destaca Mora

Reflexionamos entonces sobre el tema que nos convoca a realizar este reportaje y que nos ha permitido conocer las experiencias que localmente mucha gente anónima está desarrollando con alegría, optimismo y perseverancia. Dimensionamos así la importancia de comprender los factores que motivan las cosas y desentrañar las causas y efectos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, tal como el científico que descubre las interrelaciones entre los organismos de una población ecológica, o el biólogo que escudriña la dinámica del bosque y la dialéctica de la naturaleza.

Reconocer la existencia del delito de tráfico de vida silvestre, identificando sus impulsores y los actores involucrados, es fundamental como parte de las soluciones. También es crucial identificar las conexiones entre el mercado nacional e internacional, y cómo se relacionan con otros delitos que atentan contra una naturaleza dotada de derechos según la Constitución política del Estado, los cuales suelen ser ignorados.

A pesar de los esfuerzos, el trabajo realizado hasta el momento resulta aún insuficiente. Mientras los organismos de control luchan por combatir esta problemática en medio de notables adversidades, es destacable la contribución de las iniciativas ciudadanas y el papel fundamental de la conservación con participación comunitaria como aportes concretos para la lucha contra esta compleja problemática.

Andrés Tapia. Biólogo y periodista comunitario amazónico, cofundador de Radio La Voz de la Confeniae y Lanceros Digitales, exdirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana Confeniae, miembro de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza y Conaie

Kankuana Canelos. Comunicadora comunitaria del pueblo Kichwa de Sarayaku y radialista en varios medios de comunicación amazónicos, con quienes ha producido, coproducido y colaborado en la producción de noticias, reportajes y contenidos audiovisuales desde la realidad de los pueblos originarios.

Este reportaje se produjo con el apoyo de Earth Journalism Network

Esta es una entrega publicada originalmente aquí.

Explora el mapa Amazonía viva

Zanja Arajuno