Por Paola de la Vega Velasteguí

Escribo estas reflexiones desde el cuestionamiento permanente y las preguntas irresueltas. Hace algunos años, las prácticas político-organizativas y de producción colectiva en las que participan trabajadores de las artes y la cultura se me volvieron una preocupación en la acción, el acompañamiento, la investigación y la docencia universitaria. Algunxs colegas a quienes respeto profundamente han interpelado mi necedad e interés por este asunto laberíntico, que ha estado condenado a la cooptación institucional, a las negociaciones de agendas particulares y gremiales y al orden impuesto en la administración cultural de turno, marcada en Ecuador tanto por linajes coloniales como por una izquierda misionera que reproduce lógicas hacendatarias y patriarcales desde hace décadas, y que continúa deslizándose en el poder institucional, moviendo los hilos de la política partidista y clientelar del favor. Sin embargo, sé que la cooptación y la difuminación de las demandas colectivas siempre son parciales y la disputa resurge inesperadamente por diversas motivaciones.

La marcha ocurrida el 18 de junio pasado en Quito, convocada por la Red de Espacios Escénicos Independientes, evidencia lo mencionado. Esta movilización volvió a poner a la organización colectiva –que desde varios años no ponía el cuerpo en las calles– en la escena pública de la cultura. El gesto en sí mismo me devolvió la esperanza. Vivo en el día a día el hastío, cansancio y desgano de agentes culturales con quienes tengo la oportunidad de conversar, sobre todo estudiantes. Sus ideas, sus proyectos y sus creaciones se sitúan dentro de un espacio medio y contradictorio, de difícil definición: no confían en las instituciones culturales que han perdido su capacidad de representatividad política y convocatoria; pero a la vez, son conscientes de que las necesitamos, aunque de otro modo.

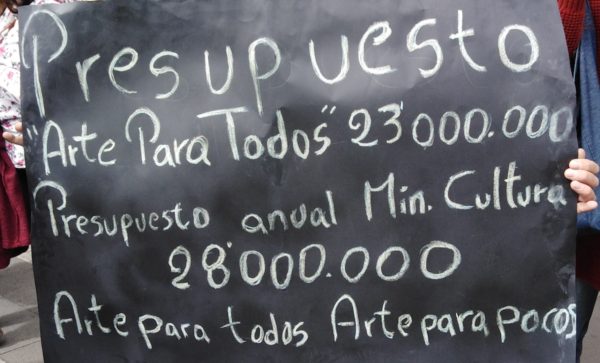

Pensar otras instituciones culturales requiere de una agenda colectiva, de acuerdos mínimos comunes, de un horizonte. En este país, es imposible –me dicen–; nuestra cultura política es caudillista, no es asamblearia ni deliberativa; la disputa central en cualquier forma de organización barrial, organizativa, universitaria, acaba centrándose en lo presupuestario, opacando el interés por “lo público”. He sido testigo de cómo una y mil veces la posibilidad de un nosotros, de un proyecto que empieza a gestarse en talleres y asambleas, pierde fácilmente piso cuando el debate político se reduce al “fondo”. He visto cómo se disuelven organizaciones cuando el gobierno cultural del benefactor de turno ofrece dineros que empujan a negociaciones individuales, en la búsqueda de aliviar necesidades inmediatas de supervivencia, y que terminan por fragmentar la organización. He visto también, en la última década, cómo “el fondo” entorpece el funcionamiento de una brújula ética de la empatía y la solidaridad entre pares. El presupuesto público para cultura, por supuesto, es fundamental, es vital, pero la base de sus definiciones, usos y administración es claramente política; para ello, además de la voluntad necesaria de los gobiernos, datos económicos y herramientas técnicas, necesitamos establecer acuerdos mínimos estructurales de un nosotrosen el que ‘lo nacional’ y ‘la patria’ son hoy insuficientes para explicarnos culturalmente.

Insisto: un proyecto político no puede ser exclusivamente presupuestario; no se resuelve ni con la entrega dispersa de recursos ausentes de un marco de política pública ni con la institucionalización de algunas de nuestras demandas colectivas. En la disputa política, el conflicto no puede agotarse, es permanente y a la vez se redefine. La razón de ser de la organización colectiva es sobre todo la pregunta, el cuestionamiento. En las luchas culturales, conseguir herramientas legales y administrativas de exigibilidad de derechos no puede clausurar el conflicto. Tampoco –dice Marina Garcés– podemos quedar atrapados en nuestras propias palabras, desconectándonos de las necesidades vitales que las impulsaron; nuestras palabras deben ponerse constantemente en crisis para dar paso a lo que aún está por pensar.

Foto: Paola de la Vega Velasteguí.

Foto: Paola de la Vega Velasteguí.

¿Arte para todos?

El ejemplo coyuntural sobre “el fondo” como centro del conflicto se expresa hoy en el silencio y el acuerdo que parcelas de artistas y gestores muestran frente al proyecto Arte para Todos, promovido por una institución cultural paralela desde la Presidencia de la República, que ha ofrecido un sueldo por algunos meses para unos cuantos artistas. Las negociaciones tácticas, en este sentido, terminan por situarse en lo que Garcés denomina “el espacio neutro del mercado de las oportunidades” y no en pocos casos en el oportunismo político que solo “calcula los costes y beneficios de cada relación o decisión”.

En este contexto, ¿cómo pensamos lo colectivo, la movilización y la organización en ausencia de garantías estructurales de Estado para el desarrollo de nuestro trabajo? ¿Cómo construimos un horizonte político cuando la autoexplotación, la práctica cultural feminizada y el entusiasmo de los que habla Remedios Zafra, sostienen el aparato productivo de la cultura? Y en este sentido, ¿cómo el trabajo colectivo organizado y la autogestión no acaban solapando y haciéndole el juego a un Estado vago que luego se enorgullece y capitaliza políticamente expresiones simbólicas?

Es claro que la profesionalización intensiva de agentes culturales y el crecimiento constante de ofertas de formación académica especializada, a nivel global y en Ecuador, han puesto sobre la mesa el asunto del “trabajo cultural” en las demandas especialmente gremiales del país. Cientos de artistas, gestores, críticos, editores, museógrafos y un largo etcétera con títulos de tercer y cuarto nivel empiezan a ver reducidas las posibilidades de vivir de su profesión; en el mejor de los casos, consiguen uno que otro free lance o ‘chaucha’, ayudas familiares y trabajos en otras actividades que les permitan solventar, al menos, las mínimas condiciones materiales de vida.

En este texto, no interesa debatir la precarización, sino entender que el trabajo debería hoy ocupar el centro de una agenda de política pública cultural en su dimensión más integral, planteándose interrogantes no solo sobre una “clase creativa profesional” sino sobre los modos heterogéneos de producción y trabajo cultural “no especializado” en contextos localizados. Hay que tener cuidado con poner énfasis exclusivo en la profesionalización que termina por convertir en único interlocutor válido en cultura para el Estado –a nombre y en supuesta representación de “la sociedad civil”– a una clase profesional y a su organización gremial, descuidando a infinidad de prácticas, relaciones culturales, expresiones y agentes sociales, reducidos a la definición de “públicos” o “consumidores” de cultura.

“Lo específico desarticula” –dijo el actor y gestor Javier Cevallos en una reunión que mantuvimos pocos días después de la protesta del 18 de junio–, refiriéndose a las agendas específicas que entorpecen la fuerza política y la continuidad de esta marcha. Las demandas gremiales –necesarias, en cierta medida, para fomentar políticas de fomento y trabajo especializadas– también pueden parcializar las disputas y agotar el debate en el lobby político del cóctel y la antesala. Para que la cultura sea un asunto público necesitamos construir una agenda común de la cultura, como un asunto de interés público; necesitamos una política del contagio.

*Paola de la Vega Velasteguí es Licenciada en Comunicación con mención en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, (PUCE); es Magíster en Gestión Cultural, por la Universidad Carlos III de Madrid, Candidata a Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos, por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, (UASB-E), donde se desempeña como coordinadora académica del programa de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales.