Por Daniela Alcívar Bellollo

No siempre es posible encontrarles el valor o la gracia a las antologías, aunque siempre se presenten a sí mismas como una muestra de lo mejor de un país o una región en tal o cual género. Frecuentemente se definen por el caudal de novedad que vendrían a mostrar: los nuevos narradores, los poetas jóvenes, los últimos cronistas. Suelen, pues, regirse por dos valores eminentemente morales que buscan garantizar la atracción del público: el de la actualidad y el de la calidad.

No diré que la colección Artefactos de la editorial Turbina es algo absolutamente nuevo. Sí diré en cambio que ha sido concebida bajo criterios a apreciar en nuestro medio acartonado, adusto, siempre solemne. Uno de esos criterios tiene que ver con la diversión, con cierta saludable disposición al chiste e incluso a la ironía. Artefactos es una colección divertida, que no es poco, desde el diseño, las consignas y los prólogos hasta varios de los textos que la conforman. Ha sido conceptualmente diseñada para sacarle a la literatura ecuatoriana ese tufo de grandilocuencia y seriedad que la hace circular siempre en un aburrido más allá de los afectos y los cuerpos, en un limbo incoloro donde nuestro horizonte la ha ubicado al concebirla como algo transcendental, el espacio de una demostración de destrezas técnicas y valores morales en lugar de una experimentación con los estados que ponen a los sujetos fuera de sí mismos, en el límite en que se pierden los automatismos culturales y empiezan a ganar las ambigüedades de la experiencia.

Las antologías que conforman Artefactos tienen un valor agregado sobre la mayor parte de antologías que vemos publicadas en los últimos años en el país; ya no una reproducción de los mismos nombres de siempre, ese diálogo en sordina entre amigos que se aprecian demasiado entre ellos mismos, sino un trabajo, insisto, de exploración y de búsqueda, un espacio, diría, para la duda, el riesgo de publicar textos que dan para el debate y a veces hasta para el escándalo, y ahí, también, un gesto poco común en nuestro medio: la intervención polémica en el campo literario y social. El otro gran acierto de la colección Artefactos es la apuesta por géneros literarios (me obstino, por comodidad, en esta convención) poco o nada leídos en el Ecuador: el ensayo es el mayor ejemplo. La escritura ensayística es una de las zonas más pobres en nuestro actual campo cultural, una de las formas peor entendidas (suele corrérsela por el lado de la mera exposición de ideas, del cientificismo o del academicismo) y menos transitadas por los escritores y lectores jóvenes ecuatorianos.

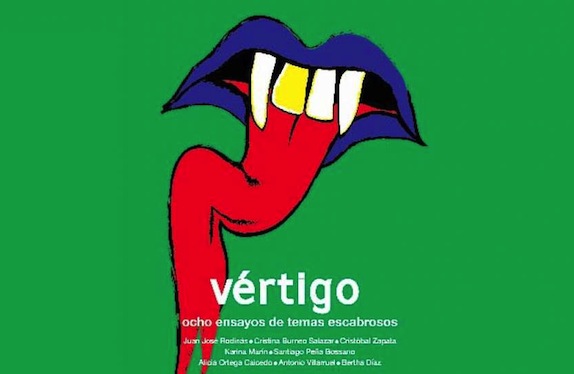

Por eso (además de por mis propias inclinaciones afectivas a una forma que me conmueve y me afecta) elijo ocuparme específicamente de Vértigo, porque conozco pocas antologías de ensayos y menos libros de ensayos publicados por gente joven en el país, y porque, duele decirlo, si tuvimos con Juan Montalvo un poderoso comienzo en el ensayo allá por el XIX, hoy ese campo está desierto. Bolívar Echeverría y Agustín Cueva fueron nuestros últimos grandes referentes, Wilfrido Corral un poco más cerca, pero se siente la necesidad de una nueva agitación, de otras formas de ensayar, más aun en el campo específicamente literario.

Vértigo está compuesto por ocho ensayos “de temas escabrosos”. Es divertido ver cómo cada autor eligió lidiar con esta consigna provocativa. Algunos decidieron leerla de modo literal. Juan José Rodinás se ocupó del gore, se prendió de unas imágenes sangrientas, que no se deciden entre el artificio exagerado (y por tanto ejecutor de una distancia) y la empatía paralizante que produce a veces el terror. A pesar de una imprecisión conceptual que comete Rodinás (nombrar lo sublime como característica primordial del arte moderno, excluyendo de él lo abyecto, y trayendo el valor eminentemente clásico de la belleza a una modernidad que de hecho consagró, mucho antes de que llegara el cine y, menos aun, el cine gore, la belleza de la podredumbre, los contingentes estéticos de la carroña –baste recordar, simplemente, en el corazón de la modernidad francesa, la “Carroña” de Baudelaire: “¡Entonces, ¡oh mi belleza! Dile a los gusanos / que te consumirán a besos, / que yo he conservado la forma y la esencia divina / de mis amores descompuestos!”), a pesar de esto, pues, el autor da buena cuenta del juego de atracción y rechazo que genera el cine gore y, diría más, de la extrañeza que le causa su propio placer ante el despliegue de cuerpos abiertos, rotos, cortados, en proceso de ser, como la carroña baudelairiana, “flor que se abre”. Para eso se remonta a la época clásica del cine de fenómenos, mutilados, anormales, esas expresiones grotescas de una mirada entre fascinada y biopolítica sobre los cuerpos excluidos del canon de lo normal. Haciendo uso de las libertades ambiguas de la escritura ensayística, Rodinás equilibra sus gustos personales por los excesos (entre ridículos y horrorizantes) del gore con una breve pero documentada historia del subgénero, mientras acompaña las anécdotas, inteligentemente como suele ocurrir con todo lo que escribe, con las mutaciones político-filosóficas que ha soportado este cine y con el remate de la oscura –y trunca, pues permanece incomunicada– revelación mística que la película Mártires, de Pascal Laugier, asocia con la tortura sistemática y extrema de cuerpos femeninos.

Bertha Díaz trabaja la consigna a partir de la estética obscena de Rodrigo García. Con una escritura conscientemente ensayística en la que se siente la bella sonoridad de cierta tradición francesa, Díaz nos acerca a su experiencia de las obras del dramaturgo argento-español residente en Francia, su estética violenta y el impacto que tuvo en su cuerpo ver el desmembramiento cruel de otro cuerpo, el de una langosta viva, en una de las obras de García. Al realizar el ejercicio riesgoso de hacer intervenir las conmociones del propio cuerpo, sus rechazos, sus fibras empáticas, al ponerse en juego a sí misma en su escritura, la autora interpela sutilmente, anacrónicamente, la estética de García, las zonas de penumbra que su obra se resiste a iluminar. Como todo buen ensayo, el de Bertha Díaz me deja un par de preguntas que me inquietan: ¿la intención manifiesta de Rodrigo García de confrontarnos con “lo que verdaderamente somos” no estaría guiada, más que por una total ausencia de “filtro moral”, por una concepción altamente moral (e incluso moralista) del arte y de lo humano? ¿No es torturar a un animal (a un cuerpo que es siempre otro y familiar, que concentra y nos muestra el olvido que hemos olvidado para constituirnos –y acudo a Nietzsche a propósito, ya que el proyecto teatral de García se llama precisamente Humain trop humain– en tanto especie única) con pretensiones de develar algo oculto por medio del teatro, una forma de adjudicar al arte una función trascendental, es decir, moral? ¿La idea misma de que se nos revelará algo por medio de la obscenidad escénica, de la violencia teatralizada (en la que sin embargo los cuerpos de los iguales se saben a salvo de ser afectados en su integridad, en la que solo los cuerpos diferentes van a sangrar, retorcerse, sufrir y morir), algo “humano, demasiado humano”, no es una idea fundamentalmente moral en la medida en que confía en cierta esencialidad de los atributos humanos y, por eso mismo, en el mecanismo para hacerlos emerger desde sus bajos fondos? Me queda la duda de que, como reza el poema de García con el que cierra el ensayo, lo esencial habite en la oscuridad, porque es a plena luz del día que la extraña luminosidad del mundo revela su falta de secreto; es a plena luz del día que podemos, en efecto, ver que el mundo no oculta nada, que su sinsentido está hecho no de fondos insondables sino de la interminable superficie, misterio sin secreto, que nada revela, que se muestra así, abierta en su diáfana in-significancia. Bertha Díaz, como Rodinás, expone las propias conmociones ante manifestaciones de lo abyecto y lo violento; se anima a pensar lo teatral en términos que le resultan incómodos, e incluso rehúye cualquier respuesta: muestra el procedimiento, propiamente ensayístico, de dudar en la escritura.

Dos autoras hicieron de la lectura misma de la consiga un ejercicio ensayístico: Cristina Burneo, la autora del más poderoso texto del volumen, piensa en los pliegues ambiguos de la figura de Descartes, entre su pulsión escabrosa y cruel a viviseccionar cuerpos sufrientes de animales y su propio dolor ante la pérdida de la hija que lo lleva a insuflar vida en una autómata con la que buscaba reemplazarla. Con una sintaxis que estremece, en la que se siente un aliento aforístico, un pulso doloroso (sobre todo cuando habla de las vivisecciones que Descartes realizaba a perros y cerdos en su obstinación abyecta por ver cuerpos funcionando, ver abierto lo que estará siempre, irremediablemente, oculto), Burneo coloca al padre de la filosofía moderna, el racionalista a quien solemos atribuir las proezas y desgracias del positivismo, en el interregno. Interregno: período durante el cual un Estado no tiene soberano. Espacio in-gobernado, intersticio sin autoridad. Patronímico ausente. La audaz mirada de la autora se deja leer desde el título: “Cuerpo en el interregno: Descartes padre”. La mención a la paternidad, que en principio indica norma, autoridad, poder y herencia, se desintegra porque Burneo elige disolver los significados viriles del sintagma “Descartes padre” en el interregno que el cuerpo abierto del animal convulsionado abre en su proximidad con el misterio irresoluble del cuerpo muerto de la hija, cuerpo enfermo cuyo funcionamiento defectuoso deja al padre en territorio caótico, ajeno a las leyes e inalcanzable a la razón: “La disección como furia para indagar en el mutismo de las cosas –escribe Burneo–, incisión constante hacia la muerte para comprender la muerte, que escapa”. Los “espíritus animales” que para Descartes eran los únicos responsables de la existencia de emociones y sensaciones en una máquina –la humana– que quería, necio, enteramente racional, conviven con la concepción mecanicista del cuerpo en la creación de la autómata que recrea a Francine, la hija muerta. Ahí encuentra Burneo la fisura, el espacio ambiguo de un hombre obsesionado con el conocimiento racional del cuerpo: “Francine autómata es la encarnación de la teoría cartesiana del cuerpo llevada a su máxima expresión posible, y al mismo tiempo es otra dimensión de su fisura. La ficción, una vez más, crea la realidad, igual que el sueño de los perros y la máquina de barro.” Relee así a Descartes (y, por tanto, a la pesada herencia que tres siglos no han terminado de agotar) desde las fisuras de su “colosal edificio”: el cuerpo del animal en inaudito sufrimiento y el de la niña autómata que nada siente, dibujan en este ensayo poderoso un paisaje hecho de las disidencias al interior de un sistema de pensamiento a la vez insostenible y largamente sostenido; proyectan para el presente un agotamiento de las dicotomías, a favor del deslizamiento hacia lo próximo, una nueva ética del cuerpo a la medida de sus potencias de afectar y ser afectado.

Karina Marín transforma lo escabroso en manifestación atípica de la ternura al hablar de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, de los agenciamientos que son necesarios para cuidar de la vida amorosa y física de las personas que han sido excluidas de los parámetros de la normalidad y la salud. Valiente y certera (imposible olvidar que vivimos en un país cuyo sentido común todavía excluye, en lo cotidiano y en lo político, a las personas homosexuales y de sexualidades apartadas de la heteronorma, que aún exige a las mujeres un rol determinado en la familia, la de parir y criar hijos como máxima aspiración a la que todas las demás aspiraciones deben someterse), la escritura de Marín, tras exponer el estado de una cuestión aún ocultada e invisibilizada, la de cuerpos otros que también desean tocar y ser tocados, penetrar, acariciar, besar y lamer y que son forzados a un más allá pseudo-angelical, sacro, inmune a las pulsiones y a los fluidos, después de extenderse, pues, sobre el trabajo que se viene haciendo en varios países por regresar a estos cuerpos su derecho a la corporalidad, por apartarlos del universo semántico de lo angelical y lo neutro al que han sido forzados, se desliza hacia el terreno riesgoso de la primera persona: “Escribo deseando tener la valentía de procurarle a mi hijo con discapacidad el apoyo necesario para que tenga una vida sexual saludable, para que celebre las particularidades de su cuerpo y de sus deseos, si eso es lo que quiere”. El mayor valor del ensayo de Marín radica, por un lado, en que visibiliza cuestiones que en nuestro país no son solo pasadas por alto sino que incluso no han llegado a integrarse al imaginario del grueso de la sociedad, ni siquiera como tabú; por otro, en la sutil puesta en escena de una voz materna también infrecuente en el país: maternidad inmune y reacia a la santidad, protagonista no de algún “milagro” de la vida sino de un agenciamiento que ve en el hijo con discapacidad un cuerpo “particular” y no incapaz, inmaculado o destinado a reivindicarse en un mundo más allá de este. Una voz materna que no es virginal ni abnegada (fantasías machistas que la sociedad ecuatoriana sigue reproduciendo y forzando en las mujeres), sino activa, empoderada, política, atenta a la diferencia del hijo para ayudarlo a tornarla en potencia, en nueva posibilidad de vida.

Estas formas divergentes del erotismo entre cuerpos excluidos poco tienen que ver con las formas más bien canónicas (y de fuerte carga ideológica) en que Cristóbal Zapata relee diversos pasajes literarios y cinematográficos: de Proust y Flaubert a Buñuel e incluso Caton-Jones, el director de la segunda parte de la película Bajos instintos, pasando por Bataille, Junichiro Tanizaki, para terminar, con enorme impronta ideológica, con un pasaje del mexicano Juan García Ponce, Zapata hace un repaso por algunos modos en que la literatura y el cine han figurado lo erótico, lo amoroso y lo sexual. La apuesta de Zapata es de aliento formalista: el análisis textual prima, generalmente, como herramienta para entender la emergencia de lo erótico en los textos y las películas. La elipsis, la metáfora, el principio de invención como fundamento de lo erótico (La llama doble, lectura tan necesaria como necesario es superarla, pulula en todo el texto), son para el análisis de Zapata los recursos principales y la metodología general: “Estamos en el reino del artificio”, dice el autor sobre un pasaje de Por el camino de Swann, pero ¿no es En busca del tiempo perdido una extensa y obsesiva búsqueda en el lenguaje de aquello que siempre se le habrá escapado al lenguaje? ¿No es la obra de Proust el súmmum de la figuración del recuerdo como resto del olvido, evidencia fragmentaria de que no tenemos control sobre lo que constituye nuestra memoria, de que lo que nos compone nos es ajeno y, por tanto, elusivo con respecto al artificio? Una cierta idea sobre lo que constituye lo literario (o lo cinematográfico) está puesta en juego ahí, sin duda. Sin embargo, es hacia el final del ensayo que se hace evidente la veta más ideológica del texto. Tomando al mexicano Juan García Ponce, Zapata expone lo que llama el “alegato más heterodoxo por la liberación femenina”. He aquí ese alegato (la cita es de García Ponce): “La máxima cualidad a la que puede aspirar una mujer es convertirse en objeto. Como objeto no se pertenece ni siquiera a sí misma, y simultáneamente, está abierta al uso y a la contemplación. Perdida toda identidad, transformada en un objeto sin dueño que se desplaza por la vida, entra en el campo de lo sagrado y permite la aparición de lo divino […]”. Seguidamente, Zapata remata su ensayo con esta reflexión: “No conozco otro alegato más heterodoxo por la liberación femenina. Cuando la corrección política y verbal se han convertido en deplorable lugar común, instituidos como idioma internacional y norma de comportamiento oficial, esta disonante propuesta resuena con la fuerza de la disidencia.”

Es llamativo que una operación tan evidente en sus bases ideológicas ignore a tal punto sus raíces tradicionales que se califique a sí misma como disidente. Que dos hombres opinen que no hay más alto propósito para las mujeres que convertirse en objetos para la contemplación y el uso es quizá el “alegato” más viejo del patriarcado: recuerdo de nuevo el ensayo de Karina Marín y no puedo dejar de pensar que la aspiración (que en la vida práctica es imposición) de hacer de otros cuerpos objetos sin identidad ni voluntad, vías para la emergencia de lo divino, es y siempre ha sido una práctica violenta llevada a cabo por quienes tienen el poder para someter (convertir en objetos) a quienes ven como cuerpos disponibles para el uso, el goce o la mirada. Es evidente que el ensayo de Zapata no concibe otro sujeto de la enunciación que no sea el hombre, que la mujer en el modo en que lee las escenas que eligió cumplen un papel siempre pasivo, que no existe un mínimo grado de pudor para sugerir que la “liberación femenina” (o su versión más “heterodoxa”) debe pasar porque las mujeres nos convirtamos en objetos. Un vaciamiento tal de los significados, las texturas, las potencias del cuerpo de la mujer a favor de un enriquecimiento de la mirada masculina (la que ha de ver aparecer lo divino una vez haya desembarazado de estorbosos matices humanos a quienes, parece, deben existir para lo masculino, para lo divino, para lo sacro, para cualquier cosa menos para sí mismas) no tiene nada de novedoso y mucho menos de disidente: la corrección política está menos en la reivindicación del lenguaje inclusivo y el rechazo al acoso callejero, por ejemplo, que en la idea de que las mujeres, por la vía de la castidad o la de la promiscuidad –para el caso es lo mismo, y en eso esta postura disidente se acerca sospechosamente a las de la mayoría de las religiones monoteístas– deben satisfacer los deseos o las necesidades de un tercero, que en este ensayo estaría representado, para rematar, por una extraña síntesis masculino-divina que monopoliza la portación de subjetividad.

Inmediatamente después de esto, el ensayo de Alicia Ortega repasa paisajes de la literatura escrita por mujeres latinoamericanas en que se ponen en juego las relaciones desiguales y monstruosas entre el poder y los cuerpos, entre la naturaleza y el capitalismo, entre las madres y sus hijos y la destrucción y la enfermedad. Aquí se ponen en evidencia mecanismos menos estetizantes pero igualmente brutales para la reificación de los cuerpos diferentes, tanto individuales (los niños, las mujeres) como sociales. Ortega traza un mapa de la violencia sobre el cuerpo en América Latina, y aquí el cuerpo no es solo el humano sino la tierra herida, los territorios como cuerpos violentados, abiertos, vulnerados y devastados por la maquinaria imparable del capitalismo. Escrituras como la de Anacristina Rossi que traspasan fronteras institucionales y desbaratan la dicotomía ficción-realidad para agitar un cuerpo social vulnerable, el del litoral costarricense frente a la invasión de la industria del turismo, o como la de Samanta Schweblin que narra los efectos de la toxicidad en los cuerpos vulnerables de una madre y su hija y más aun, en los vínculos afectivos cuando estos deben enfrentarse a la más radical de las transformaciones, la muerte. Efectos de mutación y degradación a cargo de las biotecnologías para monocultivos de soja, la cuestión de la muerte (y de la vida de quienes quedan para presenciar ese vaciamiento irreversible del cuerpo) es leída por Ortega junto a la de la maternidad para dar cuenta, de nuevo, de los modos en que estas escrituras minan o descomponen los límites canónicos entre ficción y realidad. No solo contrasta este texto de Alicia Ortega con el que le precede, de Cristóbal Zapata, en el plano evidente de elegir mujeres como sujetos de enunciación (privilegio que Zapata, con García Ponce, les negaba en beneficio de una aparición profana de lo sacro ofrecido a la mirada masculina), sino que aquí el cuerpo también deja de ser un efecto retórico, una metáfora sutil, un juego de palabras, para convertirse en territorio de lucha y resistencia, la figuración política y estética de un paisaje del cuerpo en que escribir es también resistir (hablando de Poso Wells, de Gabriela Alemán, dice Ortega “la violación de los cuerpos femeninos y la conquista territorial han ido de la mano”).

Otros, y esto es elocuente, eligieron remitirse a fuertes posicionamientos morales que mucho dicen, también (y este es otro mérito de la antología, de índole sociológico) de nuestro medio y los principios que en muchas ocasiones lo rigen. Santiago Peña Bossano y Antonio Villarruel, con estilos notablemente divergentes entre sí, se ocupan de las pequeñas miserias y los automatismos de nuestro medio literario y cultural como si se tratara de algo realmente vital: hicieron de los estereotipos el material de sus ensayos pero, me temo, sin la suficiente ironía. Aunque Villarruel posa de irónico, el esquematismo de sus chistes –hay dos o tres bastante buenos–, la monotonía del registro que utiliza, inmune a cualquier pliegue, a cualquier discontinuidad, hace evidente que el autor no está –como Bioy Casares, por ejemplo, que ironizaba con enorme gracia sobre las pequeñeces del medio en el que se movía y del que, sobre todo, disfrutaba– a la altura de una auténtica experiencia irónica de un medio mezquino: se nota que se lo toma más en serio de lo que quiere dejarnos ver. Su texto adopta intencionadamente la forma de un manual de instrucciones burlón para el recién llegado que quiera entrar en los “cenáculos literarios”: cómo vestir, qué decir, a qué eventos asistir, qué música escuchar. La operación desprecia uniformemente unos procederes (que pueden ser, sin duda, muy despreciables) al tiempo que expresa un secreto, mal reprimido, deseo. Deseo de pertenencia: aquí está la verdadera ironía del ensayo, que sospecho no estaba en los planes del autor dejar aparecer.

Por su parte, Peña Bossano basa la premisa de su ensayo en un conocido equívoco, y nos vuelve a repetir una antigualla exageradamente transitada por la doxa intelectual de nuestro país: la escritura literaria se jugaría entre la pose y el trabajo arduo, entre la irresponsabilidad de la bohemia y la disciplina del oficio. Como es inevitable para las posturas moralistas, una de las opciones (arbitrariamente y esquemáticamente planteadas) ha de prevalecer para la emergencia triunfal del texto literario de qualité. La escritura como virtud y la literatura como actividad productiva, trabajosamente puesta a salvo de las oscuras fuerzas “dionisíacas” (crasa tosquedad en el uso de esta palabra tan connotada) que, aceptémoslo, tanto nos tientan a todos. La historia de la relación de los escritores con el alcohol es conocida y llena de colores (Peña Bossano hace una simpática lista): en vista de ello parecería que un alegato contra el alcohol en la escritura literaria no se sostiene muy bien. Pero el tema no es ese: tiene nula importancia si todas grandes obras de la literatura se han escrito bajo el influjo del alcohol o no (otro vicio del ensayo: la generalización). Se trata más bien de lo que subyace a ese impulso a mirar el ejercicio literario como un ejercicio del control y de la certeza y, sobre todo, de poner un énfasis tan explícito en el escritor como autoridad, garante del sentido, sujeto inalienable e indiviso a quien se debe el texto. No solo queda en evidencia una postura entre ingenua y arrogante puesta de relieve en el hecho de que, a fin de cuentas, el ensayo de Peña está ofreciendo consejos e incluso normas, sino que además se está elaborando para la literatura una especie de código moral que, resumido, sería este: la literatura es un trabajo puramente intelectual que depende por completo del sujeto escritor. Este, para generar textos buenos (correctos, consistentes) debe estar en control de todos sus cabales, poner sus capacidades a funcionar al máximo como una máquina de perfectos engranajes y procurarse una disciplina que lo haga eficiente y productivo en su oficio. Escribe Peña Bossano: “Tal como sucede en el sueño –otro estado de inconsciencia– puede surgir alguna idea fuerte o descabellada que se debería matizar en la vigilia. Seguramente, algunos poetas reciben inspiración en ese estado; sin embargo, el trabajo posterior a la escritura, debe realizarse en los cinco sentidos”. Resulta llamativo que el autor afirme que el estereotipo del escritor borracho sea un mito romántico que se ha “estirado, osadamente, hasta nuestros días” (es forzoso notar cierta pacatería en el fraseo mismo de estas proposiciones), y sin embargo no dude en traer la híper-romántica idea de inspiración para contraponerla al trabajo que debe (el imperativo resuena con la fuerza de las lecciones de los maestros de escuela) hacerse en sobriedad a partir de ese primer arrebato. Pero no solo eso: en este texto las ideas “fuertes” o “descabelladas” del estado inconsciencia deben ser “matizadas”.

Recuerdo ahora un célebre texto de François Truffaut: “Una cierta tendencia del cine francés”. Entonces, hacia 1954 (cinco años antes de filmar Los cuatrocientos golpes, película donde el error, el exceso, la indisciplina son herramienta, método, forma e historia) el entonces crítico francés se lamentaba de esa cierta tendencia a concebir el ejercicio creativo (cinematográfico en ese caso) como la puesta en práctica de unos razonables métodos destinados a exhibir un talento para el armado de historias, para conjugar fórmulas y hacer lo que llamó, con potente ironía, “cine de calidad”: “Se ve la habilidad de los promotores de la ‘tradición de la calidad’ –escribe Truffaut– en no escoger más que los temas que se prestan a los malentendidos sobre los que descansa todo el sistema. Bajo la cobertura de la literatura –y ciertamente la de ‘la calidad’– se da al público su dosis habitual de negrura, de inconformismo, de fácil audacia”. Algo así, sesenta años después, sigue resonando en posturas como el de Peña Bossano y, más grave aun, en el sentido común de cierta zona de nuestro campo literario: la mirada entre heroica y burocrática del escritor, que da sentido al mundo (por lo menos a ese mundo que solemos creer inmune a la vida que llamamos “ficción”) y lo hace por la vía frígida de las fáciles audacias de los tropos, en auténtica creencia de que el mayor afecto que puede emerger de la experiencia literaria viene de los malabarismos (más o menos sofisticados) con palabras. Que la literatura se juega en sus límites antes que en sus centros, que la literatura siempre quiso ser algo más que literatura, es algo que manifestaron ya los escritores del primer romanticismo alemán en los inicios de la institución literaria; de algún modo en Ecuador seguimos ignorando alegremente esos inicios disruptivos a favor de una dudosa (y sobre todo castrante) noción de calidad e incluso de virtud. Y ahora recuerdo a Barthes, que escribió: “Toda sensación, si uno quiere respetar su vivacidad y su acuidad, induce a la afasia”. Sobrio o borracho, intoxicado, célibe, promiscuo, híper-consciente o fuera de sí, el escritor es, ante todo, un ente afásico: si lo que escribe no está atravesado por la intensidad impersonal en que sus certezas se disipan, en que lo sub-consciente se manifiesta para hacer aparecer, sin darse, lo íntimamente ajeno que le da sentido a la vida mientras se lo arrebata (eso que Peña quiere “matizar”: el sueño, el olvido, todo aquello que nos pone fuera de nosotros mismos para mostrarnos que lo esencial de nuestra vida ocurre en nosotros sin que estemos presentes), estamos ante esos estériles textos de calidad que a Truffaut tanto lo irritaban. Pienso en Blanchot, y noto cómo se contraponen a esa lista de reglas morales sus palabras que potencian a la literatura más allá de la sintaxis, aunque se deba a ella: “Así, sabemos que cuenta menos que la obra la experiencia de su busca y el hecho de que un artista siempre está dispuesto a sacrificar la realización de su obra por la verdad del movimiento que conduce a ella.”

Elocuentes son también las imágenes que Peña inventa para condenar al escritor vicioso hacia el final del texto, la fantasía es hasta graciosa sin querer serlo: una figura de escritor –siempre masculina, como conviene a la línea ideológica que estructura todo este ensayo– que nunca nadie tuvo la oportunidad de conocer y que cualquiera con dos minutos de experiencia en este medio sabe no solo imposible sino inverosímil: al hablar de cervezas el poeta vicioso hace enloquecer “a las chicas”, que le “enseñan sus pechos”, extasiadas supongo en sus cabecitas indisciplinadas ante la sola mención del maligno alcohol. Disparate mayor: más llamativo aun viniendo de un recetario tan afecto al rigor y a la coherencia como este. Creer que el lenguaje es algo de lo que disponemos con viril empoderamiento y no algo que siempre ha dispuesto ya de nosotros, puede llevar a afirmaciones tan pacatas, moralistas y francamente provincianas como esta de Peña Bossano: “A la hora de escribir, hay que olvidarse del romanticismo y clausurarlo de una vez. El poeta no recibe la inspiración por una copa de vino. Es el trabajo, la disciplina y la constancia lo que le permite alumbrar un texto coherente. Mientras más se escriba hay –por probabilidad estadística– mayor opción de aterrizar en una línea que valga la pena”. ¡Probabilidad estadística! Lo dicho: el escritor como héroe burocrático. Nunca tan mal usada la palabra romanticismo; más de una lectura, me atrevo a sugerir, está haciendo enorme falta. La estética de la coherencia: moral violenta y prescriptiva de quienes ven a la literatura como una oportunidad para demostrar habilidades y no como una experiencia de la propia extrañeza, como una búsqueda que se realiza a sabiendas de su irremediable fracaso. Estética del éxito. Estética de la eficiencia. Me cuesta imaginar una poética más estéril que la que defiende este ensayo, más esquemática, más plana: “el arte está en transmitir al lector las emociones individuales del creador. Y eso se logra con disciplina”. Es como si los últimos dos siglos de literatura se hubieran saltado nuestra querida línea imaginaria.

La vida cuando aparece en la literatura: fuerza que no se debe a nadie, que descompone al sujeto y por tanto a su autoridad, que expresa un deseo sin objeto ni sujeto, y en la que las pequeñas resistencias, los equívocos, los errores incluso, los instantes en que el andamiaje tambalea, los momentos en que percibimos, sin poderlo saber, que algo se aproxima, que algo es inminente pero no ocurre (gracias, Borges), son la materia del goce que, para insistir en Barthes, se diferencia del placer de la legibilidad en la medida en que acontece intempestivamente, más acá (siempre más cerca) de las fábulas morales que nos contamos para sentirnos útiles y virtuosos aunque hagamos solo, apenas, literatura.

Un excelente texto de crítica literaria por parte de Daniela Alcívar Bellolio, ejemplar. Este sí es un buen referente para empezar a develar los «secretos» a voces de la literatura en nuestro país. Reitero mi profunda alegría por encontrar este tipo de ejercicios críticos donde la agudeza y la profundidad para poner en crisis (con referencia a la crítica, por supuesto) a los textos analizados son los caminos correctos y necesarios para una apreciación bien hecha. Confío fielmente en que nuestra literatura empezará a despuntar siempre y cuando se establezca una crítica sin padrinazgos y con construcción de certezas que afiancen la buena producción de textos. Este es un gran referente para tener muy en cuenta. Saludos Cordiales y felicito por la calidad de textos que se producen en este medio.