Por Juan Francisco Trujillo / @JuanfranT

Un poco de memoria encapsulada entre viejos rieles

Tras su paso particularmente paquidérmico, lo que queda es el ruido apagado de un claxon. Ese ruido rotundo es capaz de sacar al pueblo más macondiano de su sopor natural. Al menos por unos minutos, todo se transforma en una inyección de vida y movimiento.

La entrada del tren a Alausí –el último enclave interandino de la ruta centenaria– es siempre solemne, todos lo saben, por eso cada llegada produce en la gente un instantáneo salto temporal. Pueblo y máquina tienen una intrincada simbiosis histórica que se evidencia casi de inmediato. En los años dorados de la primera mitad del siglo XX, trabajar en el tren era común. Todos tienen al menos un familiar que alguna vez trabajó para la empresa de ferrocarriles. El pueblo se configuró –de alguna manera– a partir de esa lógica que quedó plasmada en la piedra tallada de las calles. De niños nos gustaba dejar tillos de botellas de cola y monedas de mil sucres en los rieles para que quedaran como patacones.

En Alausí siempre está nublado y hay un frío que empaqueta los huesos. Cuatro calles de memoria: Sucre, Bolívar, García Moreno y Eloy Alfaro. Una torre del reloj que es bisnieta del Big Ben. Un parque con airecito de invierno y casas de dos pisos a la manera costeña, con balcones –dulce ironía–, zaguán de madera de color chillón, café pasado.

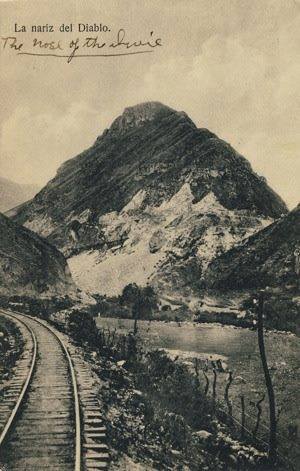

Fue hacia mediados de los noventa, cuando usar este transporte, cuya construcción tomó casi cincuenta años en materializarse (1861-1911), empezaba a convertirse en lo que hoy es a plenitud: una experiencia emotiva tan única como aislada. El tren es eso que en Ecuador hemos recatalogado como una postal vintage con aires remozados para que los turistas se la sirvan en bandeja de plata. Esa estampa se popularizó hace más o menos veinticinco años, cuando la misma experiencia se vivía un poco más a la criolla. El tren todavía luchaba por mantenerse como medio de transporte, sobre todo como transporte de carga desde y hacia la costa. Los vagones por entonces ya eran de metal herrumbroso con acabados de madera, por eso la gente prefería ir sobre el techo, bien juntita y agarrada de lo que pudiera. Recuerdo la emoción del primer viaje a lomo de esa bestia plateada y ruidosa, que animaba sonrisas y saludos al paso. Los pasajeros iban, igual que ahora, en busca de la Nariz del Diablo, una alegoría simpática y arraigada que sirve para identificar al trazado de una de las obras de ingeniería ferroviaria más desafiantes de la humanidad que implica sortear una cordillera: la frontera final para alcanzar la costa. Para llegar al lugar, hay 13 kilómetros de recorrido irregular, zigzagueante, con una vegetación que a poco de empezar la ruta se hace agreste. Rocas filosas con plantas enclavadas entre ellas y al otro costado, un cielo luminoso, el celeste tenue, bucólico y quieto que se acompasa en la marcha lenta.

Esta es una cita con el pasado y con las historias de esos anónimos que dejaron en esas vías algo más que su sudor. Un condensado de soledades crónicas. De por medio hay un recuento que es mezcla de épica y hechos, como el uso de trabajadores jamaiquinos en una tarea casi suicida que incluía dinamita, enfermedades, derrumbes.

El descenso de unos 800 metros es el vértigo. El abismo se extiende casi infinito y el mismo tren queda al borde del vacío. Al detenerse, hace un cambio de vía y vuelve a bajar. Los espasmos se confunden con la teatralidad cómplice del paisaje. De inmediato, la estación de Sibambe, un pequeño oasis en medio de esa nada de rocas áridas desde donde el pasajero puede contemplar la conquista final de la montaña. Levantas la vista y eres un punto.

Al tren le tocó fajarse con la modernidad, el facilismo de viajar en los buses interprovinciales, las carreteras, la presión de los sindicatos y la desidia de gobiernos nacionales y locales que dejaron de invertir. El olvido ganó, para rematar, la vorágine del fenómeno de El Niño, en 1998, que desbordó el Chanchán, río de la zona que se llevó parte de la montaña y taponó los túneles que servían de acceso al tramo hacia la costa. Alausí se quedó sin alma. Luego vino una rehabilitación difícil, pausada, que terminó en el 2011.

La obra icónica del siglo XX, el proyecto unificador que intentó dar un sentido de nación al Ecuador de antes del fútbol, significó una inversión millonaria y el esfuerzo de miles. Pero esta obra quedó paulatinamente reducida a tramos aislados y pintorescos que hoy nos recuerdan lo que fue. Quienes vieron su esplendor aún poseen en su mente las historias que hoy cimientan el mito. Una de esas historias cuenta que el obstinado presidente liberal Eloy Alfaro desafió a Supay -el diablo andino- y se plantó ante la montaña para decirle: “¡Pasaré por tu nariz!”.

Más allá de la parafernalia y el desencanto, la memoria colectiva está impregnada de los detalles que traía consigo el viejo elefante. Mi generación y las siguientes ya no lo vivirán tal como fue sino a retazos y con fotos turísticas de por medio.

Igual, me gusta imaginar cada partida del coloso como transportada en el tiempo, quedarme en el movimiento, la gente, la comida y las esperanzas o el niño que fui, corriendo torpe detrás de él antes de que se perdiera sobre el puente, dejando una estela de humo para pintar los horizontes. En el último vagón hay reflejos en un charco de memoria. El tren se sobrevive.

Muy lindo!! quienes tuvimos la suerte de vivir en Alausí sabemos de lo que se trata, los lugares, los recuerdos, los sonidos, los afectos, todo se queda impregnado en el alma por siempre y acompañados de sensibilidad emergen así , como se logran en este artículo. Felicitaciones!

Me senti transportada en el tiempo, saboreando labdulzura de tiempos idos gracias por abrigarme el alma.