Por Francisco Garcés / La Barra Espaciadora.

Este es un relato recreado sobre la base del testimonio de un guerrero waorani de la comunidad de Yarentaro, quien participó en el ataque a la casa de un clan taromenane, como venganza por la muerte de Ompore y Buganey, dos ancianos de la comunidad, que el 5 de marzo fueron muertos, supuestamente por miembros de ese clan en aislamiento voluntario. El relato del guerrero waorani da cuenta de la existencia del clan taromenane Vía Maxxus, pese a que el Ministerio de Justicia afirma que tal clan ya no se encuentra en ese sitio. Este testimonio está en poder de las autoridades así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Entramos a la casa y como que fuera entramos a una casa de pollos…, si uno avanza a coger pollos, si están enjaulados, no tenían para correr, tanta gente que había en la casa. Pollos que salen, corriendo, no tenían para correr. Había bastante, bastante gente en la casa, como pollos…”. El hombre sostiene con su mano derecha una larga lanza de chonta en cuyo extremo, en aquel que se clava en su objetivo, aún conserva las huellas del horror de aquella mañana del 29 de marzo de 2013, en medio de la selva.

El hombre no difiere en nada del estereotipo de los miembros de su pueblo. Su nombre no es importante aunque todos en su comunidad lo conocen y ahora ha cobrado también inusitada visibilidad fuera de ella. Es de estatura mediana, torso ancho -casi desproporcionado-, cabeza redonda, rasgos agresivos con ojos achinados, labios gruesos de un color que casi no se distingue del resto de su piel. Su nariz y ojos hacen parecer a estos hombres provenientes de una antigua civilización oriental, antes que de una de occidente. Su musculatura es muy bien desarrollada, apropiada para los rigores de la vida en la selva, para las largas jornadas de cacería y también para la guerra. Para eso consideran hechos, no solo físicamente sino culturalmente, todo para defenderse de cualquier agresión.

La distancia entre su comunidad (Yarentaro) y el pueblo más cercano les garantiza el aislamiento que ellos buscan como la mejor manera de evitar su desaparición y de preservar su milenaria cultura. Pero esa distancia parece no ser suficiente para disimular que, tras el velo de misterio que cubre sus chozas, se guarden también todo tipo de utensillos, herramientas y armas. Una paradoja que parece siempre presente en este tipo de pueblos que mantienen cierta distancia con algunas expresiones de la modernidad, pero a la vez han aprendido a vivir de ella.

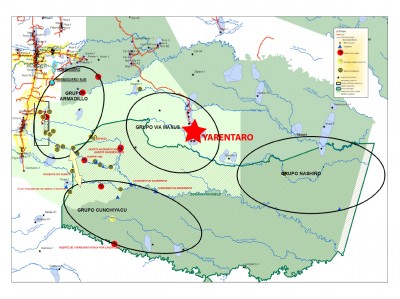

Él está sentado en la escalera de acceso a su vivienda, en medio de su comunidad, un conjunto de casas, en el extremo sur de la Vía Maxxus. Este sitio se halla en pleno centro del territorio del clan taromenane y ha sido bautizado como Grupo Maxxus. Mientras relata su historia, sus hermanos, primos y demás familiares lo contemplan desde la segunda grada de madera. Prestan atención a todo lo que dice y cuando consideran que a la historia le hace falta algún punto de vista distinto, acotan en wao-terero, su lengua natal, o en un casi inentendible español.

Esta actitud tampoco parece ser extraña entre ellos: todos se muestran como actores protagónicos, ninguno es intérprete y la misma historia se cuenta con detalles diferentes. El relato de un solo hombre se complementa permanentemente entre risas, gritos y gestos de muchos otros que también vivieron esos momentos de la historia.

Todo en el ambiente parecía muy normal para ellos: sus conversaciones ruidosas, esa lengua que no puedo descifrar… Siento fuertemente que estoy a más de 200 kilómetros de la salida más cercana al mundo al que siempre he creìdo pertenecer.

En medio de este caos protagonizado por hombres de torso desnudo, cargando lanzas de chonta y escopetas, el relato sigue…

“Yo esperé en la montaña, al que seguía no murió rápido. Se sentó, no se acostó. Atrás de árbol caído estaban otros dos hombres, vamos a buscar dijo… No tuve cuchillo para matar, no tenía nada, no pude matar. Otros corrieron, los que no habían muerto se levantaron. Dos veces se levantaron a correr pero fuimos a buscar, dos entraron al monte y fuimos a buscar y matamos también. Yo me fui y habían escapado y ahí maté a dos personas». Lo dice con absoluta naturalidad, y enseguida narra que junto a uno de sus hermanos interceptó a dos hombres, también con la lanza asida con la mano derecha, hace el ademán de atravesar un cuerpo y arrancarle la vida.

El relato es complementado por las risas y los gestos de los demás hombres, casi diez, que también escuchan y explican entre gestos cómo atravesaron en su momento los cuerpos de otros, unos dos, otros dicen que fueron más, al final no importa si fueron guerreros, mujeres o niños, eso ese momento no importó. Eran, como dice el hombre que tengo a mi lado, “como gallinas acorraladas” cuya vida no valía nada.

La Fiscalía, que abrió una indagación previa sobre la matanza, tampoco tiene certeza acerca del número de indígenas muertos, y aunque posee los testimonios de quienes participaron en la incursión waorani, ha fracasado junto al Ministerio de Justicia en su intento por llegar al sitio y corroborar los hechos.

Trato de comprender, aunque es difícil, que para ellos, los otros no son humanos, no son guerreros, no son iguales y su vida, por tanto, no tiene el mismo valor.

Y eso es para él así como para los 17 miembros restantes de la comunidad de Yarentaro que participaron en aquella jornada de nueve días de caminata en busca de venganza. No se sabe con certeza cuántas víctimas cobró esa arremetida, ni ellos mismo lo saben porque no pueden hacer un conteo de las personas que mató cada uno. Sus propias versiones hablan de entre 30 y 50, número que los protagonistas de la matanza lanzan al aire. No tienen seguridad de ello, lo que si saben es que la sangre derramada ese día en la selva, sirvió para alimentar el orgullo ritual de la venganza

“Cuando subí yo, estaba en el monte y sonó la bala, última vez disparó. Yo pensé que mataron ya a Waorani mismo. Cogimos lanza, queríamos matar con eso, pero con lanza no podíamos matar a Taromenane, con bala matamos. Pinchando, pinchando, pinchado, con la misma lanza ya luego a los muertos. Con una lanza pinchamos, pinchamos, a los que estaban muertos ya. A todos matamos”. Sigue el relato de ese hombre que cuenta con todo detalle cómo los guerreros de su comunidad cobraron venganza por la muerte de Ompore y Buganey, quienes fueron interceptados y ajusticiados con lanzas taromenane el 5 de marzo, muertes que era necesario vengar tal como lo han hecho en ocasiones anteriores y durante décadas.

¿Cuántas veces se ha repetido este relato? No lo puedo decir, seguramente lo han escuchado abuelos, padres e hijos waorani y así este tipo de guerras de venganza se han sucedido durante años dejando a los inmensos robles de la selva como los únicos testigos.

¿Cuántas veces tendremos que escuchar estos relatos? No es una pregunta fácil de responder, parece ser que en los últimos años son más frecuentes ante la impavidez de las autoridades que se niegan a ver los muertos y a preservar a sus pueblos más vulnerables.

Estos jóvenes guerreros contarán este terrible relato a sus hijos y ellos, seguramente, a sus nietos, quienes no dejarán de ver a esos extraños hombres de la selva como diferentes y no como los suyos. Aunque para ese tiempo ya sean solamente un mito y sus lanzas de chonta sean solo el recordatorio de las víctimas que alguna vez caminaron libres por la selva.

El ataque del 29 de marzo pone también a prueba a las autoridades, en especial a la Fiscalía, que deberá concluir con la indagación de este caso y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de los hechos narrados, justo después de que el Ministerio de Justicia, en el informe enviado a la Asamblea para sustentar el pedido presidencial de explotar el ITT, cambió el mapa de ubicación de los pueblos en aislamiento voluntario, y eliminó al grupo Vía Maxxus. Esto ocurrió sólo cinco meses después de producido el ataque. Pero también será un reto para el Ejecutivo, que después de conocido el hecho, conformó una comisión para investigar los hechos, la misma que tampoco se ha pronunciado hasta el momento.