Por Daniela Game

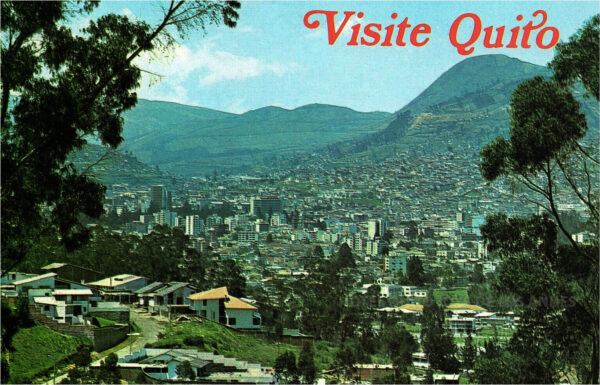

Foto de portada: César Acuña Luzuriaga.

Cuando se vive lejos de la ciudad de origen, cada visita entraña una absurda necesidad de ver si las cosas y la gente que una dejó siguen en el mismo lugar. Y aunque pasen los años y en cada retorno se confirme que la vida nos cambia por igual, a los sitios y a la gente, hay certezas que parecen abrazarnos, como la visión del volcán Pichincha sobre Quito. Desde distintas partes del sur, del centro y del norte de la ciudad, se ha podido ver a esta montaña-niño. Guagua sentado que aún no gatea, pero lleno de brazos, recoge pedazos de ciudad, algunos se le caen, otros se le van corriendo, lejísimos de sus faldas. Se queda entonces, gordo y paciente sobre sí mismo, viendo si algún rato los pedazos y nosotros regresamos a él.

Colección Hotel Quito Joya de Los Andes.

El Pichincha decora toda memoria, toda imagen y gesto detenido sobre el horizonte. Muchas veces ni lo vemos entero, apenas un retazo de verde que pinta la esquina de una ventana. El rabo del ojo lo conoce de memoria y lo mira sin verlo, cuando enfocados vamos por el camino, evitando estrellarnos contra la realidad.

Colección Hotel Quito Joya de Los Andes

Pero algo sucede en las últimas visitas de quienes vivimos lejos de Quito. Con la salida del antiguo aeropuerto hacia uno de los valles, los grandes edificios que crecen hacia el cielo se han vuelto mandato, aparente solución única la de densificar la ciudad en vertical para proveer de vivienda. Sin embargo, esos rascacielos de otras geografías que hoy se instalan no son en su mayoría vivienda popular, sino exclusivos –y muchas veces vacíos– espacios desde donde se ve todo, pero quitan a muchos la visión perenne del Guagua Pichincha y de ese patrimonio intangible que es la memoria del paisaje andino.

A los caminantes, el volcán empieza a serles cercenado, un rompecabezas incompleto, cada vez más incompleto. Aquerenciados vamos por Quito, sabiendo que las montañas siguen ahí, cuando en realidad vemos solo cemento. Si hay derechos no consagrados, uno de ellos debería ser el derecho a ver los Andes. Ser andino o vivir alrededor de una cordillera, como vivir frente al mar o un río, construye una idea de pertenencia, eso que llaman identidad.

El Pichincha, al igual que otros montes y paisajes de los valles, siguen estando ahí, pero empiezan a convertirse en fantasmas. En nombre del progreso y de los sueños de unos pocos, de disfrazar a Quito de Nueva York, los Andes se vuelven exclusivos. Ya pasó en Guayaquil, cuando a las personas que habitan la cara norte del cerro Santa Ana les borraron la vista del río Guayas, poniéndoles al frente caros inmuebles, donde nuevos habitantes compran el lujo de mirar el agua, que antes de ser lujo era vida y paisaje de la historia, con sus bemoles de cantina y sus Cruces sobre el agua.

Esto ya nos ha pasado y caemos en la falsa y gentil noción de lo inevitable. Es inevitable el crecimiento descontrolado de la ciudad, el olvido del paisaje, la reproducción de edificios sin planeación o criterio por eso de que la construcción es plata y es trabajo y es vivienda. La memoria histórica, el encuentro en el espacio público, la contemplación del paisaje proveen de sentido a una ciudad y eso no siempre se puede medir, pero genera una multitud de efectos favorables, algunos evidentes para el sentido común y otros insospechados por la lógica de aquello que se puede vender, para convertirse en un bien de lujo y exclusividad.

Las ciudades cambian, el tiempo pasa por ellas como pasa por nuestros cuerpos. No somos los mismos y en cada visita, cada mirada, reconocemos la escritura de los días nuevos por encima de los días viejos, pero hay algo que no puede ser borrado, aniquilado, ni en nuestros cuerpos ni en nuestra ciudad. Eso se llama patrimonio. Logra pertenencia y nos dice que una ciudad, como una persona, no es igual a otra, que mirar los Andes es una práctica que sobrevive a la muerte, para que otras generaciones digan que vienen de un lugar, de una historia, que no ha perdido el horizonte.

Explora el mapa Amazonía viva