Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

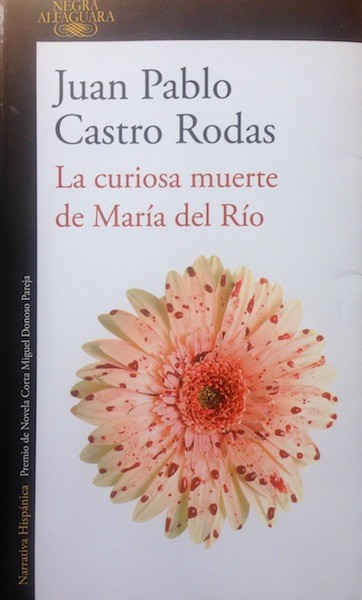

El cuencano Juan Pablo Castro Rodas (1971) vive en un viejo barrio quiteño, frente a la iglesia. Su vida transcurre entre las aulas de la universidad estatal, donde imparte clases de teorías de la imagen y cine, y una que otra caminata nocturna por la zona de bares, junto a su amigo, el escritor Javier Vásconez. También hay tiempo para divertirse y reírse de sí mismo mientras diseña la maquinaria de una obra de ficción. Así nació La curiosa muerte de María del Río, ganadora del Premio de Novela Corta Miguel Donoso Pareja, del sello Alfaguara.

También su libro Crueles cuentos para niños viejos obtuvo en el 2015 el Premio Nacional de Cuento José Félix López, y un año antes, su penúltima publicación, Los años perdidos, obtuvo el Premio de Novela Joaquín Gallegos Lara. Pero, ¿qué supone el reconocimiento en estos tiempos? “Nada –responde uno de los personajes de esta última novela, con Juan Pablo como ventrílocuo–”. Las formas de la transparencia se han disuelto en la fuga y las figuraciones”.

La curiosa muerte de María del Río es producto de la rabia. Como en otras de sus obras, el motor de la escritura es esa rabia que necesita desfogue. “Me llegó la imagen de un profesor asesinado en una posición medio macabra, lasciva”, y a partir de esa imagen, se empezó a desencadenar un cuento. Enseguida, un proyecto literario se reveló como una novela que, al final, quedó edificada sobre treinta años de un trabajo casi místico de escisión.

Desde tu novela La noche japonesa –donde esa autopsia que haces de Paul Auster resulta a ratos demasiado mimética– a esta última obra, parecería que el universo ha parido por fin a un Juan Pablo Castro autor…

A mí desde el principio me interesaba dejar constancia de que La noche japonesa era precisamente una especie de hueso o músculo paralelo al cuerpo llamado Paul Auster, que, por supuesto, después intentaba explorar mis propios espacios, mi propia memoria, mis propios eventos literarios. Pero, de hecho, partía de una suerte de maquinaria que estaba preconcebida: la noche, el azar, el hallazgo de un elemento. Después me di cuenta de que mi novela se desprendía, porque algo que no trabajó Paul Auster es la narración desde la muerte. Eso más bien podría ser herencia de Juan Rulfo, como lo dijo Javier Vásconez. Pero cuando yo escribí la novela no recordaba que Rulfo narraba desde la muerte. Entonces, sí hay unos elementos de la maquinaria narrativa y de ciertos juegos de Paul Auster, pero yo después creo que la mía adquirió cierto vuelo distinto.

De todos modos, parece que se hubiera ejecutado un rito de pasaje para llegar a la voz de Juan Pablo Castro, con Los años perdidos como parte del tránsito…

Yo he adquirido, modestamente, algo que podría llamar una mínima conciencia respecto de lo que es el hecho de la novela. Es decir, Ortiz, Las niñas del alba, Carnívoro… todas estas fueron obras creadas y escritas casi desde la intuición, en un ejercicio que va contra el error y muy pocas veces a favor del acierto. Sin embargo, en los últimos, con Los años perdidos, en particular, empecé a tener un poco más de conciencia, lo cual me demuestra a mí desde la honestidad que el ejercicio de escribir es un aprendizaje eterno sobre la base del error. A mí, a diferencia de otros escritores, no me dan vergüenza mis libros anteriores porque me han permitido evaluar desde la mirada de los otros la transformación de una obra que se va desarrollando a partir de que yo también voy adquiriendo conciencia de lo que es el acto de reescribir, tanto por las lecturas como por las reflexiones, pero también porque en algún momento hay algo misterioso, un salto, eso que los materialistas dialécticos llamaban el salto cualitativo. Se va acumulando y en algún momento tienes que empezar a escribir un poco mejor. Y yo creo que estoy en ese tránsito –no me considero para nada un maestro, ni mucho menos– pero siento que ya mi escritura ha dado ese salto.

¿Tu escritura se desprendió de ti?

Puede ser…

¿Sientes que es más auténtica que hace pocos libros o momentos del proceso?

Pero siempre fue auténtica. Yo creo que siempre fui honesto con lo que sentía. A veces me han dicho: ‘mira, son ya varios años y varios libros tuyos, sin embargo, no ha existido hasta ahora una voz personal’… Y yo digo, bueno, es porque he estado buscando esa voz. Cada libro es una búsqueda.

Tengo la impresión de que con este libro se consolida eso, de alguna manera. Se puede leer esta obra desprendiéndose del todo de Juan Pablo Castro para interactuar con el narrador. Se siente aquel salto, quizá como una consagración de honestidad del autor… ¿Es este un momento cumbre para tu obra?

No diría cumbre, pero sí diría que es un principio del camino hacia la lucidez de una escritura propia que encarne lo que a mí siempre me ha preocupado en términos temáticos que es la construcción del sujeto. Desde mi primera novela, la preocupación de qué es un individuo, cómo se construye, sea en la ciudad, en los recuerdos de la ciudad, del pasado o proyectándose al futuro, siempre me ha preocupado la geografía humana. Pero, lo que me resultaba más complejo de descubrir o de encaminar es el tono de la escritura. El proceso de redacción propiamente dicho. Que en este libro –como resultado de todos estos años– sentí en algún momento no muy avanzado, más bien inicial, que tuve la claridad de cómo escribir en ese tono. Una escritura que sea honesta respecto de lo que uno siente como individuo frente a la vida.

Tu edificio narrativo se asemeja al acto de subir una serie de escalones y luego volver a bajarlos; volverlos a subir unos más y luego de nuevo bajar… Construyes ciertos personajes recurriendo a sus memorias, pero no te quedas ahí, lo haces como un tejido… ¿Fue eso consciente?

Tu edificio narrativo se asemeja al acto de subir una serie de escalones y luego volver a bajarlos; volverlos a subir unos más y luego de nuevo bajar… Construyes ciertos personajes recurriendo a sus memorias, pero no te quedas ahí, lo haces como un tejido… ¿Fue eso consciente?

En esta novela hay menos de azar que de trabajo consciente, mientras que en las otras había más de intuición, más de azar… En este libro tuve más claridad de lo que quería hacer, de una maquinaria, que puede ser imperfecta, pero que ya sientes como lector y como escritor que tiene unos engranajes. Mantienes una idea y unos recursos medio previstos en tu arsenal de escritura.

Geografías de personajes, sí, pero al mismo tiempo hay una exploración de tus propias geografías, de los espacios de donde vienes: Cuenca, Quito, Guayaquil… y dentro de esas ciudades hay espacios específicos que conoces y que ubicas ahí con la ficción, como acomodándolos, como un sueño tuyo en el que tú dispones, diseñas…

Eso es curioso, porque siempre he creído que mi literatura ha sido subjetiva, pero en este libro siento que me alejé de mí mismo, de mi subjetividad, de mis emociones, de mi memoria. Y, sin embargo, lo hice para regresar, pero no con las armas de la persona que está recordando sino con las armas del escritor, es decir, distanciándome de ese mundo para recrearlo, reimaginarlo y, finalmente, para ficcionarlo.

Porque las dosis de ficción están jugando con lo real a través de la ironía. Pintas ciertos personajes que hacen creer que tú y yo los conocemos…

Seguro. Y mira que el alma de la ironía la tuve prevista desde el inicio. Me dije: voy a escribir una novela que ponga en tela de juicio la gravedad del mundo de los intelectuales, de los académicos y de los poetas. Pero, crear esa fisura en la realidad supone ironizarme yo mismo. Porque formo parte de eso. Entonces, ningún lector que provenga de ese mundo debería sentirse ofendido sino retratado… Crear esa fisura en la realidad para descubrir a esos otros que finalmente son parte de mí mismo.

¿Cómo sostener un personaje como el teniente Veintimilla, con todos los referentes que tenemos de un policía, pero con destellos de brillantez, y referencias hasta medio exquisitas?

Solo pensando en darle verosimilitud al hacerlo nacer en una ciudad que tiene anclados algunos elementos de la cultura: no es lo mismo un policía de Quito, que uno de Guayaquil o uno de Cuenca. En Cuenca es posible que ese policía no provenga de los sectores más populares. En Quito sería imposible pensar en un policía de esas características. El mío proviene de una ciudad en donde las condiciones económicas pueden llevar a que gente que proviene de capas medias o medias altas vivan la decadencia.

Digamos que La curiosa muerte de María del Río se lee veinte años después, cuando las formas de las interacciones actuales se hayan vuelto caducas. ¿Existe un código voluntario en tu novela para este momento y para este contexto?

Digamos que La curiosa muerte de María del Río se lee veinte años después, cuando las formas de las interacciones actuales se hayan vuelto caducas. ¿Existe un código voluntario en tu novela para este momento y para este contexto?

No creería. No pensemos solo en el lector del futuro, sino en el lector contemporáneo. A mí me ha tomado más de 20 años llegar a Colombia y ese lector contemporáneo ya no tiene el código nacional o de las supuestas referencias. Yo creo que incluso los grandes maestros –pensemos en Proust y Joyce– ironizaron profundamente respecto de la sociedad de su época y los lectores contemporáneos a ellos, los familiares y los amigos, se veían retratados, generaba disputas en ellos, y lo que ha quedado ya no es esa sutileza del habla local o de una acción de un personaje conocido, sino que queda una obra de ficción. En eso los griegos son maravillosos: la idea de que el hombre nunca se baña en el mismo río está totalmente presente, porque cada acto de lectura es una reinterpretación, y cuando pasan los años y cambian las geografías, ese ejercicio de lectura vuelve a ser otro. A mí me interesó crear una obra que relate algo, que permita reflexionar y jugar con el mundo de los poetas, con la justicia y la moral, sin que para ello el lector requiera de códigos inmediatos.

¿Crees que vivimos un momento histórico de quiebre en lo que significa ser escritor, hacer literatura? ¿Nos hemos desprendido por fin de etiquetas nacionalistas, localistas, costumbristas, como rezagos de mediados del siglo XX?

Es que el tiempo pasa. Nosotros –mi generación, los de cuarenta y pico para abajo– ya no tenemos los fantasmas del boom y menos aún los fantasmas del realismo social, a menos que seas un despistado, lo cual también es posible. Para mí ya no es importante ni me produce sufrimiento sentarme a escribir o a pensar en la gran novela fundacional que hable del Ecuador, de Cuenca, del pasado, de la guerra porque eso ya lo hicieron en el boom…

Ya no hace falta, ¿no?

No hace falta, pero para la generación anterior –de cincuenta años o más– esa presencia de los hitos de la literatura latinoamericana, hispanoamericana, eran fantasmas, todos tenían la necesidad de escribir la gran novela. A nosotros ya eso no nos interesa.

Será que nos perdimos una o dos generaciones…

¡O ganamos! Verás, a la larga, toda la historia y la literatura tienen su ritmo. Quién sabe si era preferible aguardar un poco para que haya otras literaturas. Y, por supuesto, escritores hombres y mujeres jóvenes del Ecuador ya escriben en otros códigos, en otros registros –que quizá tienen el problema de llegar al lado extremo de la laxitud, una pequeña maquinaria literaria que finalmente no diga nada–.

¿No es eso sintomático? Mucha de la música que se hace en estos tiempos también muestra esa aparente laxitud: contar algo muy intimista, muy volátil, muy etéreo…

Porque los artistas somos hijos de nuestro tiempo y no podemos excluir la sensación de vacío, el cansancio respecto de las grandes formas de la historia, de los grandes discursos explicativos de la vida. Entonces, las obras de arte todavía pueden ser leídas en código con la sociedad. Finalmente, lo que queda es la búsqueda de la estética literaria, más que el tema. Yo creo que el tiempo en eso es un monstruo atroz que termina por devorarse todo.

¿Cómo son tus propias Quito, Cuenca y Guayaquil, en esta obra?

A Cuenca la pinté como a una ciudad anónima. No aparece su nombre y ese es un síntoma de querer acercarme a lo que está dentro de mí, que existe fuera pero que es un poco invisible. Para mí, Cuenca es una ciudad invisible y, sin embargo, llena de signos visibles, concretos, como la voz social, la eugenesis, la sangre, la importancia de la parentela; Cuenca es la ciudad de la calma, y ahí es donde aparece el horror de la muerte. A Guayaquil quise retratarla jugando con los opuestos. Mientras Cuenca es como el Cielo, con una fisura que es el asesinato, Guayaquil es el Infierno, caliente, una ciudad donde está explorándose la locura. Y Quito es la ciudad de la aparente estabilidad, porque más o menos sabes cómo es el tiempo y la gente, es una ciudad de rituales y de burocratización de los rituales.

Quito también aparece como una ciudad que viste siempre con nuevos trajes para adaptarse a los ritmos de fuera, pero esos trajes no le van quedando muy bien, pues develan lo que siempre fue: esa damita del siglo XIX…

De hecho, el narrador de la novela lo dice. Porque esta novela también está trabajada en código de máscara: lo que está y lo que se oculta. Y las ciudades se construyen a través de las apariencias. En fin, no la trabajé con la idea del traje pero sí con la de la máscara.