Este árbol fue nombrado por la ciencia como Myrcianthes hallii. Sólo se le encuentra en Ecuador, Colombia y Venezuela. Tiene una característica peculiar: el aceite presente en sus hojas ha sido utilizado, entre otras cosas, para mantener en buen estado las encías.

En el caso de Ecuador, sus poblaciones naturales hoy se reducen a casi nada, debido a que desde la época colonial fue talado sin control: sus restos están en muebles, pisos y balcones de casas o en púlpitos de iglesias.

En 2012 fue declarado como el árbol emblemático de la ciudad de Quito. Ha sido justo en esta capital donde la especie encontró un futuro en Ecuador. En este país ya no se le mira en los bosques, pero sí en veredas, en las zonas arboladas que dividen las carreteras y en parques.

Por Alexis Serrano Carmona / @alexserranocar

Ilustraciones: Aldo Domínguez de la Torre

Este es un árbol dentro de un museo.

Ahí está, en la esquina de este patio típico de las casonas coloniales de la ciudad de Quito: cuadrado, plazoleta en el centro y, alrededor, el edificio. Ahí está, erguido sobre su tronco alto y alargado como lapicero, con su copa redonda y sus 13 metros de altura, sus hojas de color verde aceituna.

Es el ejemplar de referencia para los estudiosos de la botánica en Ecuador cuando se les pregunta por el Myrcianthes hallii: conocido bajo el nombre común de arrayán de Quito, declarado en 2012 como árbol emblemático de la capital ecuatoriana. Aquellos que lo han estudiado consideran que prácticamente está extinto de los bosques del país sudamericano. “Hay uno en el Museo de la Ciudad”, dicen los botánicos.

Se trata de un espécimen importante. “Árbol patrimonial”, dice el letrero que cuelga en su tronco como medalla. “Es patrimonial por: su avanzada edad, a la que acompaña un magnífico porte; por su localización; y por estar ligado a la tradición del lugar”.

Desde 2006, el Jardín Botánico de Quito elabora un listado de árboles patrimoniales. Para ingresar a la lista, un árbol tiene que ser al menos centenario, de gran tamaño (considerado monumental); y, finalmente, que sea ícono de algún barrio, de un sector, o de sus cualidades culturales. Una vez en la lista, recibe una protección especial: no puede ser talado bajo ninguna circunstancia, salvo que signifique algún peligro concreto para personas o construcciones antiguas. Al momento, en esa lista hay 407 ejemplares. De ellos, 12 son Myrcianthes hallii, incluido este árbol que habita en el patio principal del Museo de la Ciudad.

Su ficha técnica revela que tiene un solo tronco, con 112 centímetros de circunferencia, ocho metros de ancho en su copa y su primera rama a nueve metros de altura. Es un árbol grande. Visto desde abajo en contrapicada, se revela imponente.

El 17 de marzo de 2023, Andrea Monroe y Ricardo Zambrano evaluaron su estado. Establecieron que su última poda fue correcta y que su valor estético es ejemplar. Tiene cavidades y heridas (agujeros de distintos tamaños en su tronco y el cuello de la raíz), huellas de su uso y de su edad. Nadie conoce con certeza cuántos años tiene, pero todos responden que más de 100, quizá 200. Debió haber sido plantado cuando el edificio todavía era el segundo hospital de la Audiencia de Quito.

En sus 409 años de vida, el hospital tuvo nueve administraciones: civiles, religiosas y militares, hasta su cierre definitivo, en 1974. Se desconoce en cuál de las administraciones fue sembrado el árbol, pero dicen que sus hojas fueron usadas por los médicos en los tratamientos para los enfermos.

Hoy, primer domingo de marzo de 2023, el árbol permanece ahí, en ese museo, como un sobrio testigo del paso del tiempo y representante de una especie que abundaba en los bosques que crecían en el territorio que ocupa la ciudad de Quito. La paradoja es que ahora, la especie Myrcianthes hallii tiene futuro en Ecuador gracias a que forma parte del arbolado urbano.

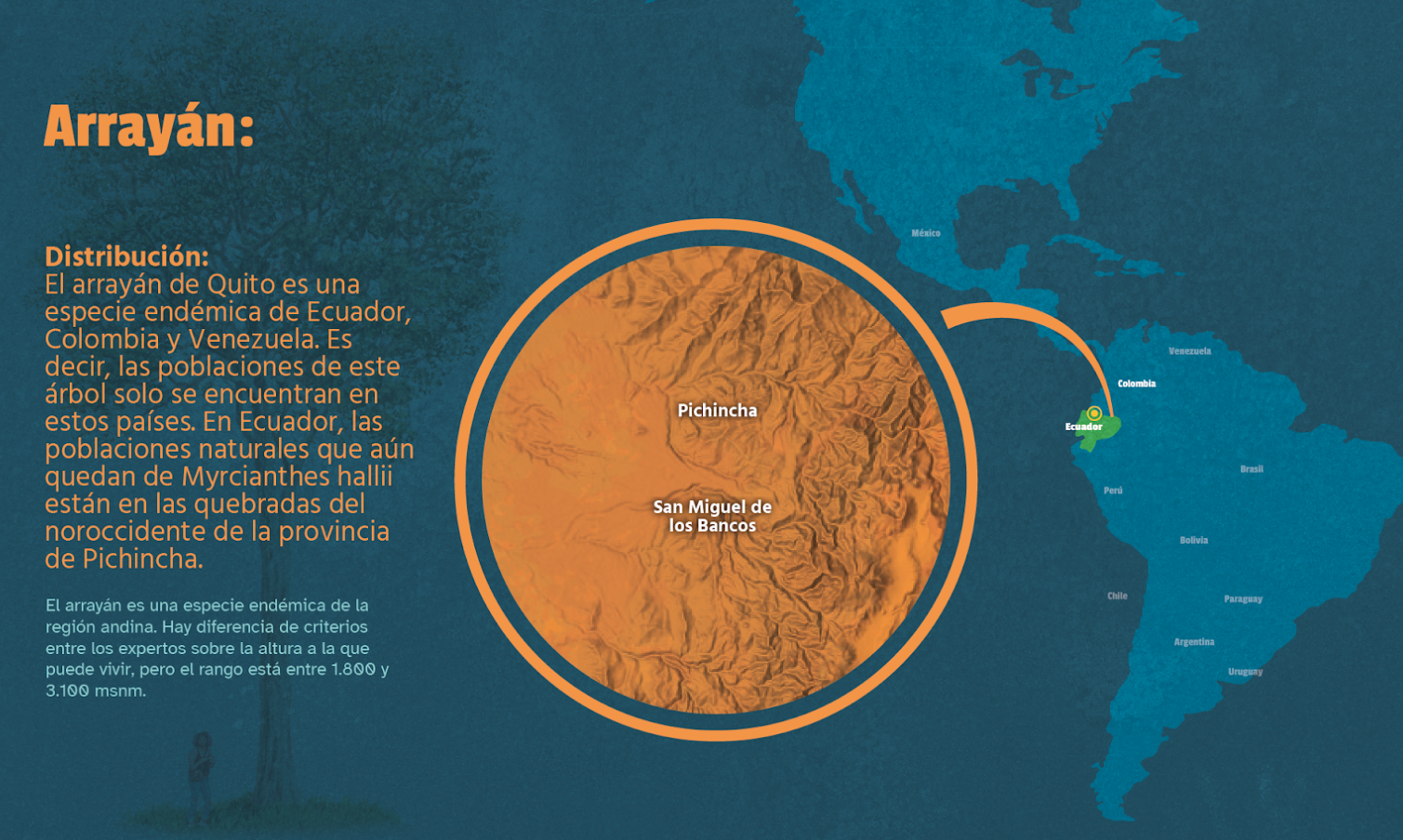

Árbol con nombre de coronel

El arrayán de Quito es una especie endémica de Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, las poblaciones de este árbol solo se encuentran en estos países, de acuerdo con la información disponible en la página del Real Jardín Botánico de Kew. En Ecuador, todos los expertos consultados coinciden en lo siguiente: el Myrcianthes hallii está casi extinto de los bosques del país.

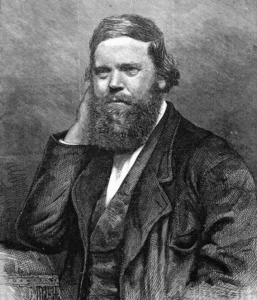

Colectado y descrito por primera vez alrededor de 1830, en la “planicie de Quito”, por el coronel inglés Francis Hall; nombrado en 1856 como Eugenia hallii por el botánico alemán Otto Berg —en honor a Hall—; reubicado años después en el género Myrcianthes y renombrado como Myrcianthes hallii, el arrayán de Quito fue consumido por la mano humana para la construcción de sus ciudades.

Sus restos están en las iglesias y en las casas edificadas desde la época colonial, en sus púlpitos y sus altares, en sus pisos, muebles y balcones; al igual que sucedió con muchas otras especies, entre ellas el cedro (Cedrela odorata), el pumamaqui (Oreopanax ecuadorensi), el motilón (Hieronyma macrocarpa), el bambú andino (Chusquea scandens) o el guabo (Inga insignis).

Salvo unas pocas poblaciones naturales en quebradas del noroccidente de la provincia de Pichincha, el arrayán de Quito ya sólo se encuentra en las zonas que separan a las carreteras y avenidas, en jardines, veredas, parques, en algunos espacios verdes de las ciudades de la sierra ecuatoriana y en los patios de algunas casas, cuyos vecinos se han pasado la semilla de mano en mano.

Un país con diversidad de arrayanes

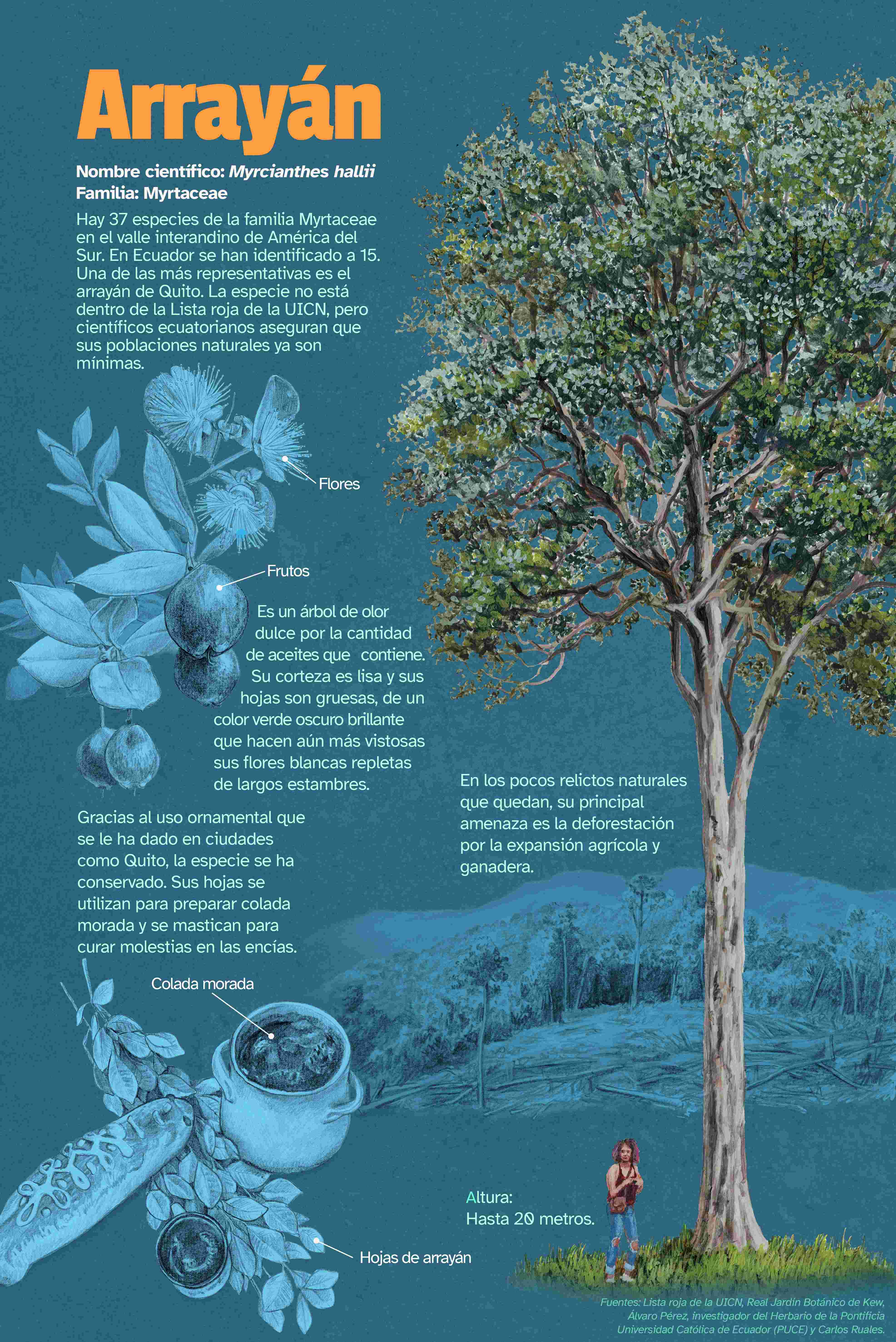

Una descripción científica del arrayán de Quito podría decir que: pertenece a la familia de las mirtáceas (Myrtaceae), al género Myrcianthes. Su copa es redonda, su corteza es lisa y muy llamativa. Tiene hojas simples y opuestas, flores con una envoltura blanca y estambres numerosos. Los frutos presentan tonalidades de rojo a morado cuando están maduros. Todas sus estructuras emanan un olor dulce, debido a la cantidad de aceites que produce. Es un árbol de lento crecimiento y puede llegar a medir 20 metros de altura. Se calcula que puede vivir entre los 1 800 y los 3 100 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Existen 37 especies de Myrcianthes distribuidas en el valle interandino de América del Sur, de donde son endémicas, es decir, solo se encuentran en esa región del planeta; al menos 15 de ellas han sido identificadas en Ecuador. Las principales: el arrayán huila (Myrcianthes alaternifolia), el arrayán de frutos negros (Myrcianthes rhopaloides), el arrayán tola (Myrcianthes leucoxyla) y el arrayán de Quito (Myrcianthes hallii). Las diferencias entre unos y otros pueden ser tan mínimas como el número de flores o el tamaño de las hojas. El arrayán de Quito, por ejemplo, tiene apenas entre una y tres flores, pero hay especies de arrayanes que tienen entre tres y siete, o bien entre 13 y 15, formando un racimo, al que los botánicos llaman dicasio o inflorescencia.

En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de las cuatro especies, solo el arrayán huila está considerado como Casi amenazado, el arrayán de frutos negros y el arrayán tola aparecen en la categoría de Preocupación menor. El arrayán de Quito no está en el listado.

Científicos ecuatorianos consideran, sin embargo, que las cuatro especies están En Peligro, porque sus poblaciones son muy escasas; aunque, quizá, el arrayán de Quito es el menos amenazado. Y eso se debe a que es un árbol que encontró un futuro entre el concreto.

Salvarse por ser ornamental

El botánico Álvaro Pérez, investigador del Herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), es reconocido por sus colegas como el mayor estudioso de los arrayanes en el país. La entrevista con él es por Zoom porque está enfermo. Se encuentra sentado junto a su esposa, que también es botánica. Tienen una hija a la que llamaron Flora. “No había otro nombre mejor para mi nena”, dice.

El experto explica que “si el Myrcianthes hallii no está En Peligro de extinguirse es porque se lo ha utilizado como ornamental desde hace muchos años”.

Las otras especies de arrayanes sobreviven en poblaciones muy pequeñas. Esas, asegura, están seriamente amenazadas por la pérdida de su hábitat, debido al cambio de uso del suelo provocado, sobre todo, por la expansión de la agricultura.

—Van disminuyendo sus poblaciones que, de por sí, ya son muy pequeñas, restringidas. No son de distribución amplia. Tenemos una mancha en el bosque; se salta unos kilómetros, vuelven a aparecer en otra provincia, vuelven a saltarse kilómetros, vuelven a aparecer. A estas tres especies, que no son el arrayán de Quito, se las ha visto en las estribaciones de los Andes.

—¿Por qué a estas otras especies de arrayán no se les ha usado para arbolado urbano, como se ha hecho con el Myrcianthes hallii?

—No ha habido interés de parte de la comunidad científica, de los ingenieros forestales, para la ornamentación. Porque es más fácil con el Myrcianthes hallii.

—¿Por qué es más fácil?

—Porque ya existen protocolos de germinación. Además, los árboles madre [aquellos que producen semilla] están cerca de los alrededores de Quito; o en Quito mismo ya hay árboles madre, semilleros.

En Ecuador, lo más parecido a un registro de especies en peligro es el Libro rojo de plantas endémicas, realizado por el Herbario de la PUCE. Su última versión data de 2011 e incluye 4 500 especies. No hay ningún arrayán. Pérez cree que, si se hiciera una actualización, la lista llegaría posiblemente a unas 5 000 especies y podría incluir algunas del género Myrcianthes.

—¿Por qué no se ha actualizado en 13 años?

—Básicamente por falta de plata. Son proyectos que necesitan financiamiento de la UICN, de las universidades, de jardines botánicos. Implica un conjunto de investigadores especialistas en distintas familias y géneros para analizar los estados de conservación: cómo está la población, cuánto ha disminuido, área de distribución, amenazas…

Conservar una especie emblemática

En la parte posterior de su casa, en el valle de Cumbayá, en Quito, no hay un jardín, sino un auténtico bosque andino. Árboles de hasta unos ocho metros, pequeños arbustos, plantas que reemplazan al césped a las que él llama cubresuelos… “300 historias de plantas puedo contar sólo en este lugar”, dice.

Carlos Ruales es agrónomo de profesión, pero botánico honorario. Lleva más de 40 años investigando las plantas de Ecuador y hasta diciembre de 2023, cuando se jubiló, fue profesor investigador en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Es miércoles por la mañana y hace un recorrido por su bosque-jardín y, como si revelara la llave del tesoro, presenta, una por una, a sus plantas:

—Las bromelias no necesitan nada de agua (…) Este está florecido (…) Esta es otra planta fantástica, se llamaba yura panga (Liabum igniarium), en kichwa, por fuego.

Mientras hace el recorrido, da instrucciones. “Cuidado con las telarañas”, dice y se ríe. “Todos los días tejen”. De repente, se frena en seco, se queda en silencio por un instante y luego empieza a gritar levemente: “Chicaaaaaas. Chicaaaas, vengan a saludar. ¡Visitas! ¡Ahí están las codornices!”.

Desde 2022, Ruales es miembro de la Academia Nacional de Historia. Su discurso de incorporación se tituló: “Francis Hall y sus colecciones botánicas en Ecuador”. Durante años, se dedicó a reconstruir la vida del primer colector del arrayán de Quito y sus expediciones por el país.

“Francis Hall es conocido por su papel protagónico en la publicación del periódico El quiteño libre (…) Sin embargo, poco se conoce sobre su aporte a la botánica de Ecuador”, dijo Ruales en su discurso y explicó que en los archivos de la biblioteca del Real Jardín Botánico Kew, en Londres, se encuentran dos volúmenes encuadernados y etiquetados como “Ecuador, Plants and Excursions near Quito”. Se trata de manuscritos, ilustraciones y reportes de viaje de Francis Hall.

Según los estudios de Ruales, el coronel Hall logró enviar a Europa 97 muestras de plantas recolectadas en Ecuador, antes de su muerte, en 1833. El 40 % de estas colecciones fueron especies halladas por primera vez; y el 10 % lleva en su nombre el epíteto hallii, en honor a él, su descubridor. Entre ellas, el Myrcianthes hallii, el arrayán de Quito.

En su computadora, Ruales tiene una carpeta que se llama Historias de plantas. “Voy escribiendo de cada especie, no necesariamente sólo de Quito. A ver… aquí está la del Myrcianthes hallii”.

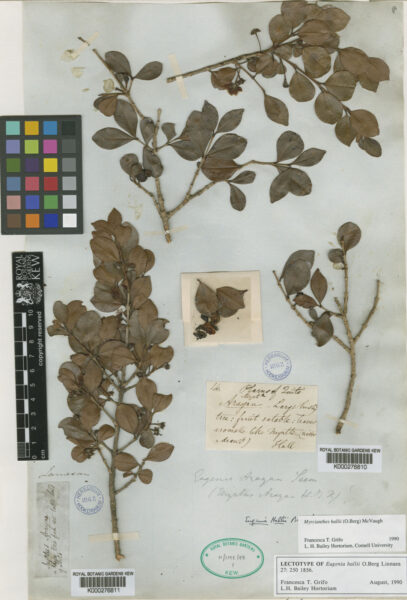

Enseña, entonces, un facsímil del registro de las primeras muestras de esta planta, que reposa en el Real Jardín Botánico Kew. Sobre un papel avejentado se ven algunas hojas. Junto al código K000276810 hay una nota con letra manuscrita en tinta negra y firmada por el mismísimo Francis Hall.

“Este es el holotipo de la planta. El holotipo es la primera muestra recolectada de cada especie. Y ahí dice que fue recolectada en la ‘planicie de Quito’. Por eso le conocemos como el arrayán de Quito y ese fue el documento que usamos para que el Municipio lo declarara árbol emblemático de la ciudad”.

Esa declaratoria se concretó el 10 de abril de 2012, en la sesión del Concejo Metropolitano, durante la administración del alcalde Augusto Barrera. La resolución C238 señala que “el Municipio promoverá, a través de campañas de educación ambiental, el conocimiento y la valoración del patrimonio natural, y la investigación y la conservación de especies emblemáticas del Distrito”.

Carlos Ruales vive en una urbanización privada llamada Jardín del Este, que tiene dos hectáreas y media de espacios verdes. Hace 20 años, convenció a sus vecinos de destinar una de esas hectáreas para la creación de un bosque hecho de plantas nativas de la ciudad. En 2012, se firmó un convenio con el Jardín Botánico y la USFQ, para que los alumnos de agronomía de Ruales fueran a plantar los árboles y a darles cuidado, como parte de sus prácticas. Fue entonces cuando bautizaron a este bosque como “El guayco de Quito”.

“Tenemos más de 30 especies de árboles nativos en la reserva. Y todo lo hemos generado en 20 años. Ahora, como ya hay buena densidad, hay más humedad, más fresquito”.

Es cierto, el calor parece haberse disipado. Hay toda clase de aromas, se mezclan los dulces con los cítricos. Existen zonas de abejas, de avispas, mariposas… El silencio es tan imperioso que los cantos de las aves se escuchan vívidos y cercanos. “Y, en la tarde, cuando hay humedad, hacen relajo los sapitos”. Pegado a uno de los bordes, está el arrayán más viejo de esta reserva: 25 años de edad, seis metros de altura.

¿Cómo reconocer el arrayán de Quito? Ruales pregunta en voz alta, mientras acaricia las hojas del árbol. “Primero, hay que ver la hoja, relativamente pequeña, de un verde oscuro, con un sabor especial: algo amarguito, pero no desagradable. Además, crece hacia arriba; hay otros arrayanes que son más coposos, este tiende a crecer en vertical. Su madera es sumamente fina”.

En la introducción de su libro Plantas de Quito, la vegetación original de una ciudad siempre verde, publicado por la USFQ, Ruales habla de cómo desde la época colonial el ser humano ha ido consumiendo los bosques nativos, deforestando para ampliar la frontera agrícola, para la ganadería y para la construcción de la ciudad.

“Gracias a que ahora es ornamental, se está manteniendo”, dice Ruales, con relación al arrayán de Quito.

El libro La flora de Ecuador —cuya versión más reciente data de 2019— incluye el registro de dónde se han encontrado ejemplares de las plantas nativas del país. Ahí es posible conocer que el arrayán de Quito está presente, fundamentalmente de manera ornamental, en varias provincias de la sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Azuay; y se registra también una muestra de Venezuela.

La página web tropicos.org, del Missouri Botanical Garden, que se dedica a recopilar la data botánica del mundo, registra presencia del Mycianthes hallii prácticamente en las mismas provincias —se incluyen Bolívar y Loja— y también un caso en Venezuela.

Árbol que cura

La Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador, en la página 468, enumera los principales usos del arrayán de Quito: como alimento, porque su fruto es comestible; como especia o condimento para preparar coladas —bebida que puede ser dulce (como postre) o salada (como sopa)—; para la construcción, principalmente su tronco; de forma medicinal para blanquear y endurecer los dientes, mantener en buen estado las encías, prevenir el resfrío, tratar la diarrea en niños, cicatrizar heridas, tratar caries, cólicos, reumatismo, afecciones post parto e, incluso, problemas del hígado.

Ruales y Pérez resaltan el poder de los aceites esenciales de la planta, que se originan gracias a su metabolismo. “Las plantas tienen metabolismo, así como los animales —explica Pérez—. Tienen el proceso de fotosíntesis para nutrirse y generar sus alimentos; pero también tienen otro tipo de metabolismos secundarios, que son de defensa contra sus depredadores, básicamente herbívoros, insectos. Estas plantas producen químicos para repeler el ataque. Dentro del espectro grande de los químicos están los compuestos aromáticos, que son los aceites esenciales”.

El arrayán de Quito es un gran ejemplo de cómo los humanos históricamente han encontrado en los árboles alimento, pero también la cura para muchos males. Ha sido un proceso de ensayo y error: “Comiéndome este me hace bien, este me hace hinchar. Así es como el humano ha ido seleccionando estas especies”, recuerda Pérez.

Hace ya tiempo, cuentan los mayores, el arrayán de Quito se usó como condimento e incluso para desinfectar la boca. El sabor de sus hojas es parecido al del jengibre, pero mucho menos picante.

Hay más de un par de investigaciones que tienen como protagonistas a los aceites esenciales del arrayán de Quito y que han destacado sus virtudes como preservantes naturales en la panificación, ingredientes en la fabricación de enjuagues bucales, en jabón líquido antibacterial e incluso en protectores solares.

Pero, quizá, el uso más popular es para la cocción de la colada morada, una bebida dulce, aromática, de origen precolombino, que en Ecuador se prepara para conmemorar el Día de Difuntos. Su cocción es a base de frutas, especias y hierbas (entre ellas las hojas de arrayán), y su color representa la sangre de los muertos.

De eso sabe mucho Margarita Sambachi, una mujer de 56 años que desde hace 22 vende hierbas medicinales en el Mercado Santa Clara, en el centro norte de Quito.

“Las cinco hierbas para la colada morada son: hierba luisa, cedrón, hoja de naranja, el arrayán y el ataco, que es esa hierbita morada. En noviembre, en el Día de Difuntos, a toda la gente que viene a comprar se le manda ese paquete. Ahí se vende bastante. Es que eso también le da sabor porque son aromáticas. Se le ponen las cinco hierbas, incluidas con las especias y la panela. Así se prepara la colada”.

Es el primer miércoles de abril y Sambachi sostiene entre sus manos un atado de hojas de arrayán. Detrás de ella, una montaña de hierbas y letreros: “Se cura espanto y malas energías”, “Escobas de limpias, hierbas amargas y dulces, colonias”, “Hierbas medicinales, productos esotéricos”.

—Los doctores que saben de medicina natural, les recomiendan (el arrayán) a las personas para el dolor de piernas, para endurecer los huesos. También los dentistas mandan para las encías, para los dientes flojos. Es que esa hierba endurece los dientes. Es desinflamante también.

—¿Cada cuánto vienen a preguntar por el arrayán?

—Quizás unas tres veces a la semana. O, si no, cuando viene la persona y dice ‘necesito para el dolor de los huesos’; entonces, uno mismo se les recomienda y se les indica cómo tienen que hacer.

Una nueva historia como árbol ornamental

La oficina es clara, el sol entra por la ventana apenas como luz cálida. Sobre la pared, un mapa. En el escritorio, varios papeles apilados ordenadamente. Pedro Kingman es genetista, máster en ciencias de la agricultura, experto en arborización y, actualmente, es director de Áreas Naturales de la Gerencia de Parques y Jardines del Municipio de Quito. Cuando habla del Myrcianthes hallii, siempre utiliza el pronombre “él”, como si estuviese hablando de una persona:

—Hace mucho tiempo que él está en el imaginario del quiteño como árbol ornamental. Lo que significa que ya lo consideraban bello o le daban una utilidad en épocas en que ni siquiera se pensaba en jardines. Y sigue siendo muy importante en la cadena trófica. Captura carbono muy bien, ama las abejas, los insectos, los pájaros; el fruto da de comer a animales. Es una especie muy bondadosa para el medio ambiente, manda materia orgánica, mejora suelos.

—El que ya no se encuentre en su hábitat natural, ¿no lo vuelve una especie en riesgo?

—Sí, pero lo ornamental lo mantiene lejos de la extinción.

La Gerencia de Parques y Jardines de Quito se creó hace 40 años. Tienen bancos de semillas y las siembran en veredas, parques y otros espacios públicos. Siembran 8000 árboles por año y Kingman calcula que el 8 % corresponde al arrayán de Quito

—Siempre se da prioridad a especies nativas —dice—. Y él, como el cedro, el guabo, el cholán (Tecoma stans) están disponibles, su semilla está aquí. El arrayán de Quito se utiliza mucho, sobre todo para veredas chicas; no es gigante, se puede poner en una vereda de dos metros y no molesta el paso peatonal.

¿Qué tan eficaz es esta arborización de una ciudad para mantener con vida a una especie como el arrayán de Quito?

Álvaro Pérez contesta, optimista: “De alguna forma, es una protección. Esta conservación ex situ —fuera de su hábitat natural—, sea en jardines botánicos, en parques, avenidas, propagación en general, ayuda a conservar esa especie y su composición genética… Si el arrayán de Quito no está en peligro de extinción es, precisamente, porque se lo ha utilizado como ornamental”.

*Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam

Explora el mapa Amazonía viva