Esta comunidad indígena kichwa retrocedió la frontera agrícola y sembró 97 000 árboles en las montañas de la ciudad de Ibarra, en la Sierra Norte del país. Además, retiró a sus animales que pastaron durante años en los páramos, acabando con los pajonales.

Chilco logró elevar el caudal de un río que prácticamente había desaparecido. Eso les permitió pasar de una sequía absoluta y de poder bañarse apenas una vez al mes, a tener agua suficiente para todas sus actividades e incluso pensar en construir un estanque.

Hasta hace 18 años solían bañarse una vez por semana, el agua no llegaba a sus casas y debían bajar por ella a la quebrada, a 500 metros de la comunidad. Cuando vino la sequía, todo empeoró y lograban bañarse apenas una vez al mes. “Es que no teníamos agua”, dice una mujer, con la vestimenta típica de los indígenas kichwas de la sierra ecuatoriana, sentada en los pajonales encendidos por el brillo de un sol portentoso. “La ropita ahí montonada porque no se podía lavar. Nosotros también sufriendo. Para cocinar —recuerda— tocaba ir de mañanita a la quebrada. Bastante gente migró, se fue. No había garantía de vida”.

Esa sequía empezó a principios del 2005 y duró cinco meses. Los cinco comuneros que me acompañan la recuerdan ahora desde este sector, conocido como Las Fuentes de Chupacorral, una bella montaña rural en la ciudad de Ibarra, a dos kilómetros del centro poblado de la comuna. Cuentan la historia con orgullo porque esa sequía les cambió la vida. Ellos forman parte de una comunidad kichwa de 73 familias llamada La Merced de Chilco —o Chilco a secas— y ahora, casi dos décadas después, no solo tienen agua en sus casas, sino que hicieron crecer tanto el caudal del río Tahuando, que ya hay un tanque de reserva que les garantiza agua todo el tiempo y están pensando en construir un estanque. “Ahora nos bañamos todos los días”, dicen.

Cuando la sequía llegó, ya tenían un tiempo preocupados por la reducción paulatina del nivel del agua. “En invierno había apenas unos 2 litros por segundo y en verano no había nada. Aquí mismo donde estamos ahora, no había nada”, dice Manuel Aparicio Escola, el líder de la comunidad, guardaparques y el que más conoce estas tierras, estos árboles y estos pajonales. “Ahora tenemos 2,5 litros por segundo en verano y en invierno caen hasta 6 o 7. En el tanque de reserva están saliendo como 3 litros por segundo. Hay suficiente agua para todo”.

Esta es la historia de cómo esta comunidad, ubicada a más 3000 metros sobre el nivel del mar, en un ecosistema alpino intertropical, logró su “milagro del agua”, a qué tuvo que renunciar, qué tuvo que cambiar y cómo, en el camino, hicieron retroceder la frontera agrícola, eliminando el pastoreo para que renacieran sus pajonales y sembrando 97 000 árboles en el páramo.

Prácticas agropecuarias que destruyeron el ecosistema

En el libro Páramo de Chilco, una historia que contar, que imprimió la Fundación Social Cultural exclusivamente para los vecinos de la comunidad —como una forma de preservar la memoria—, se cuenta que hasta 1960 estas tierras pertenecían a la antigua Hacienda La Merced. En 1964, tras la Reforma Agraria, los hacendados se las vendieron a sus empleados, con el compromiso de que la pagarían con trabajo. Los terrenos planos, que se consideraban los más productivos, quedaron a nombre de los hacendados; el páramo pasó a los huasipungueros (sus empleados) y así se formó la comunidad de Chilco.

Como dueños de las 275 hectáreas de este páramo, tuvieron que decidir cómo hacerlas producir. Se decidieron por el cultivo de papa y para ello acabaron con 90 hectáreas de pajonales, plantas y árboles nativos. La otra porción de páramo, que está a 20 minutos de caminata desde donde estaban los cultivos de papa, se destinó al pastoreo. Los comuneros comenzaron a traer a sus animales —vacas, caballos, borregos, cerdos— para que se alimentaran de los pajonales. Además, comenzaron a quemar constantemente el páramo porque existía la creencia de que así el pajonal crecía rápido y más verde.

En 1988 se creó la Asociación Agrícola La Merced y nombraron a Aparicio Escola como su presidente. Durante los siguientes años, la dinámica siguió: cultivo de papa, utilizando plaguicidas, pesticidas, insecticidas y otros químicos que iban penetrando en la tierra; además del pastoreo de hasta 500 animales al mismo tiempo y una quema constante de pajonales.

“Con el sobrepastoreo y la quema no solo se mata el pajonal, sino todo lo que está ahí; eso, sumado al monocultivo, los herbicidas, los insectos y las enfermedades que llegan, van provocando que el suelo se vuelva inerte y erosionado”, explica Nicolás Borja, ingeniero agrónomo que, por su trabajo en entidades públicas y privadas, conoce muy bien la zona. “Y todo esto reduce la captura de agua, porque tanto los pajonales como las plantas nativas son captadores de agua, son colectores”, agrega.

Es un ciclo, explica el experto: los pajonales y plantas captan el agua de la neblina, del rocío de la mañana y de la lluvia, y la van filtrando hacia la tierra. Ahí se forman “colchones de agua” que después van hacia el río y aumentan su caudal. Al ver interrumpido ese ciclo con la agricultura, el pastoreo y la quema, el suelo se fue secando y el agua comenzó a escasear.

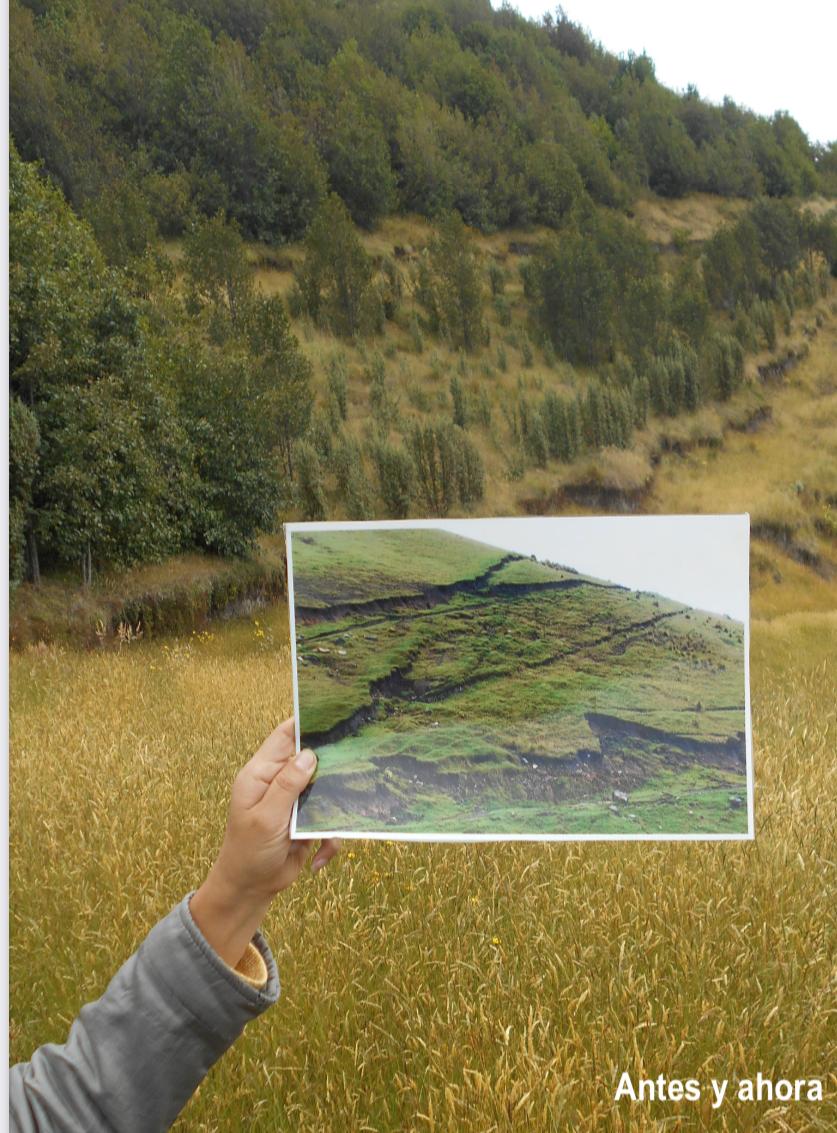

En el 2004, 16 años después de la creación de la Asociación Agrícola La Merced, los veranos duraban más tiempo, según cuentan los comuneros. El agua se reducía cada vez más y era más difícil cultivar los alimentos, bañarse y lavar la ropa. Fotografías de esa época revelan un suelo seco, oscuro y vacío. Fue entonces cuando llegó la temida sequía. A inicios del 2005 estaban listos para sembrar, pero la lluvia no llegaba y ya no bajaba agua. Fueron cinco meses de sufrimiento.

El inicio del cambio

Para esa época se creó la Junta Parroquial de Angochagua, parroquia a la que pertenecen Chilco y otras cinco comunidades; y Aparicio Escola fue nombrado tesorero. Como dirigente, participó en un encuentro, en Ibarra, en el cual expuso el caso de Chilco y su preocupación por la falta de agua. Ahí estaba presente una persona clave: José Obando, presidente de la Fundación Social Cultural, que se dedica principalmente al cuidado del agua. A Obando le llamó la atención la realidad que describía Escola, se acercó a él y ahí empezó una amistad que dura hasta la actualidad.

Tiempo después, Obando, Escola y René Sandoval —presidente de la Junta Parroquial— subieron hasta Chilco y, al llegar, Sandoval observó el monocultivo, los animales pastando y les dijo una frase que no olvidan: “Compañeros, ustedes van a morir”. Escola vuelve su mirada al pasado y señala hacia los pajonales ya regenerados, mientras el torrente del río suena fuerte y vigoroso: “Cuando el compañero subió, encontró a los animales aquí, comiendo. Nos dijo: ‘Personas y animales van a morir’. Y, entonces, nos preocupamos, porque veíamos que ya no teníamos agua”.

A inicios del 2006, 50 comuneros de Chilco, junto con Sandoval y la Fundación Social Cultural, visitaron la reserva ecológica de Oyacachi, en la vecina provincia de Pichincha y ahí les contaron que consiguieron la recuperación del agua gracias a tres cosas fundamentales: retiro de las actividades agrícolas, reforestación con plantas nativas que ayuden a captar la neblina y el rocío, y el retiro del páramo de los animales que hacían pastoreo para que así se pudieran regenerar los pajonales. “De Oyacachi la gente vino motivada porque los peces saltaban en el agua”, dice el ingeniero Obando, que ha acompañado a la comunidad en todo el camino de recuperación del ecosistema y habla del tema como si estuviese hablando de un hijo o de la obra de su vida.

La gran minga: trabajo comunitario para recuperar el agua

Lo primero que tuvieron que hacer fue convencer a todas las familias para que sus animales ya no pastaran en el páramo, sino en sus propias tierras. No fue fácil y hubo resistencia. “Viendo que nuestro páramo estaba destruido, qué más me tocaba: pararme al frente”, dice Aparicio Escola. Cuenta que para luchar contra quienes se oponían tuvo que recurrir incluso a la policía y a la Junta Parroquial. “Los policías les decían: ‘Señores, ahora el páramo está en sus manos, ¿cómo lo van a recuperar?’”.

Al cabo de tres meses, la mayoría de los vecinos había aceptado cambiar sus prácticas con la promesa de un bien mayor: tener agua. Sin embargo, un comunero seguía subiendo a sus animales al páramo. Escola tuvo que ser la mano dura y pidió la ayuda de los dirigentes de Cochas, una comunidad aledaña: “Yo les dije: esos animales que están en las fuentes de agua, llévenselos. Y los compañeros se llevaron 12 cabezas de ganado a Cochas. Y él buscando por aquí. Yo le dije que por estar subiendo los animales se los habían llevado y que los iban a pelar (a matarlos)”. Bajo esa amenaza, el comunero rebelde se comprometió a no subirlos más. “Y ya no subió. Era la última persona que faltaba por bajar de aquí del páramo”.

“¿Qué recompensa iban a tener?”, pregunta Obando: “Miraron que el agua era necesaria. Entonces, ellos cambiaron sus prácticas no por multas o amenazas, sino porque entendían que se buscaba un bien mayor, que beneficiaría a todos”.

A la par de todo esto, construyeron el primer vivero en el terreno de Aparicio Escola. “Toda la comunidad participó. Un sábado de mañanita hicimos la limpieza de la tierra”, recuerda Escola. El vivero tuvo ocho platabandas, una especie de cama en la tierra para sembrar y preparar las primeras plantas que serían trasladadas después al páramo. Cada platabanda era de 10 metros por 1 metro y alcanzaba para 1 300 plántulas; es decir, había más de 10 000 en ese primer vivero. Todo lo hicieron a través de mingas: trabajo comunitario. Una minga para ir a recoger las plántulas de alisos en poblaciones cercanas, como Oyacachi, Mariano Andrade, Pesillo, Antisana, Pimampiro; y las de frailejón —conocida como oreja de conejo— las trajeron de la reserva de El Ángel, ubicada en la provincia de Carchi. En el camino fueron sumando otras plantas como el yagual.

Se realizó otra minga para enfundar las plántulas y sembrarlas en las platabandas. Otra minga para el ahoyado: hacer en el páramo los huecos en los que se sembrarían las plantas de manera definitiva. Cada hueco era de 40 centímetros de largo, 40 de ancho y 40 de profundidad y dejaban 3 metros entre uno y otro.

Luego llegó la gran minga, uno de los momentos más importantes, pues había que trasladar las 10 000 plántulas desde el vivero en la casa de Aparicio Escola hasta su morada definitiva. En el libro Páramo de Chilco, una historia que contar se recuerda así ese momento: “La primera plantación se hizo en diciembre (del 2006). Los hoyos estaban con suficiente humedad y con la tierra muy suelta. Para plantar, desenfundábamos el árbol; luego cortábamos con cuidado las raíces más largas y maltratadas. Abrimos un pequeño agujero en la tierra del hoyo y ahí introducíamos la raíz, de manera que la planta quedara recta”. Las mujeres del pueblo llevaban, en sus chales, 7 u 8 plantas cada una. Como la distancia entre el vivero y el páramo era de dos kilómetros, con pendientes muy pronunciadas, no lograban llevar más”.

Los números del milagro en el páramo

A esa primera gran minga de traslado y siembra de las plántulas le sucedieron muchas más. En siete años, entre el 2006 y el 2013, se hicieron 25, con la participación de 40 comuneros, en promedio, en cada una. En ese tiempo se sembraron 27 000 plantas en 45 hectáreas. Las fotografías muestran cómo todo fue cambiando: donde antes había tierra destrozada y desértica, entonces se veía un pequeño bosque; donde antes quedaban solo las huellas de la quema y el pastoreo, volvieron los pajonales grandes y otras especies nativas. Comenzaron a rebrotar plantas que hace mucho no veían: achupalla, que según los comuneros es la que come el oso, y algunas medicinales como llurapango, matequilca y pucafichana. “Ya en esa época había más agua para nosotros, ya llegaba hasta abajo (hasta el centro poblado de la comunidad). Además, ver que las plantitas ya crecieron, pues, era bonito para nosotros. Teníamos plantas hasta de dos y tres metros”, recuerda Escola.

Según las mediciones que hicieron en el 2014, ocho años después de lo que llaman “la recuperación del páramo”, el caudal del agua había llegado a 4 litros por segundo y para entonces era suficiente para garantizar el uso y el consumo de toda la comunidad. Los pajonales alcanzaban una longitud de fibra de hasta metro y medio; la fauna típica del páramo había vuelto: cóndores, lechuzas, zorros, conejos, gavilanes y lobos. La humedad en la profundidad del suelo, que había bajado a menos de medio metro, alcanzaba nuevamente los tres y hasta cuatro metros.

“Claro que esto es posible. No es que el caudal del río subió de la nada, sino porque se restauró un ciclo natural. Se restituyeron los colchones de agua, los pajonales, se sembraron miles de plantas nativas, de captación; además, está el abono natural que generan las hojas caducas cuando caen. Todo esto que han hecho durante estos años ha posibilitado que el nivel de agua crezca así”, dice el ingeniero agrónomo Nicolás Borja.

El éxito de lo que logró la comunidad de Chilco no paró ahí. La Junta Parroquial colaboró con plántulas para seguir sembrando y, en ocasiones, incluso la Municipalidad de Ibarra ha donado algunas. Así llegaron a los 97 000 árboles plantados en estos 16 años —desde la primera siembra—. Su experiencia ganaba fama entre las comunidades cercanas que comenzaron a replicarla. Pesillo, La Magdalena, y Angochagua (en Imbabura); La Chimba (en Pichincha); Mortiñal y Chitacaspi (en Carchi) son zonas que la Fundación Social Cultural tiene identificadas como prioritarias para restauración y en donde han aplicado planes similares.

De la Asociación Agrícola La Merced, creada en 1988, solo queda una casona abandonada y con las paredes de bloque agujereadas por el paso del tiempo. Ahora el páramo luce repleto de plantas y el verde predomina. Los pajonales son grandes, robustos y el río corre con ímpetu, constante y abundante. El agua llega directamente a sus casas, todo el tiempo y es suficiente.

En un informe elaborado por Misereor, una entidad de la iglesia Católica alemana, al que titularon Almanaque del futuro, experiencias motivadoras para un mundo mejor, se recoge el testimonio de varias comuneras de la zona, como Clara Lechón, quien dijo: “Antes teníamos más vacas, borregos y caballos, pero no teníamos agua”. En ese mismo documento se registra una conversación informal en pleno páramo entre María Cecilia y María Helena Sandoval, Lucía Pilataxi y María Juana Ilichon, en la que sueltan frases como estas: “Con el agua para el riego podemos alimentar a los animales en nuestras casas y alquilamos terrenos con hierbas (pasto) a los vecinos que tienen más animales”. “Ahora estamos felices con nuestro bosque en el páramo. Vamos a organizar turismo en el páramo, pero sin destruir, sino abriendo senderos”.

El agua y la vida

José Obando, de la Fundación Social Cultural, se siente orgulloso. De pie, junto a uno de los frailejones más grandes de este páramo, dice que el asunto es aún más profundo:

“Para los ancestros el páramo era sagrado. Sagrado porque aquí está el agua y el agua es la vida. La visión kichwa es que somos integrados: cosmos, la Tierra, la Luna, los planetas, la paja, nosotros, todo para ellos es uno solo. Aquí la comunidad está protegida. Tienen protección contra el cambio climático. Ahora se está sensibilizando en que la principal función del árbol es enfriar la Tierra. Si no hubiera árboles, esto sería una olla de vapores. Y sin agua, no hay vida. Usted sin agua no puede vivir. Por eso, un político que sea consciente, que sea real, no debe ofrecer un puente, debe decir: ‘vamos a garantizar el agua’. Porque esa es la que te da para consumo diario, para la salud, para los alimentos, para la economía, es la que da trabajo a todo el mundo”.

La casa de una planta de Aparicio Escola está en la zona poblada de la comunidad. Su patio trasero, donde se empezó a construir esta historia, tiene ahora un sistema dividido por cercas eléctricas en donde siembra papa de un lado, maíz del otro, y en el centro está el área para el pastoreo de ganado. Un sistema muy similar han desarrollado sus vecinos. ¿Cuál es la recompensa? Su sonrisa, que es incontenible en el momento en que abre el grifo y el agua sale caudalosa de la manguera. Es apenas un instante, pero representa toda la lucha. En ese chorro está contenido el esfuerzo en las mingas, los 97 000 árboles plantados, las veces que debieron recorrer esos dos kilómetros para llegar hasta el páramo, la oposición de los vecinos para retirar el ganado, la sequía, el miedo. Pero él sonríe, junto al chorro del agua y con las montañas de fondo: todo ha valido la pena.

*Esta historia fue publicada originalmente en nuestro medio aliado Mongabay Latam.

Explora el mapa Amazonía viva