Este reportaje es parte del ESPECIAL Cercados por la palma, en alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.

Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

En la década de los cincuenta aparecieron las primeras plantaciones de palma aceitera en Ecuador. Desde entonces todos los gobiernos han impulsado la expansión de palmicultoras sin importar que a su paso, muchas veces, queden ríos contaminados, suelos debilitados y poblaciones acorraladas.

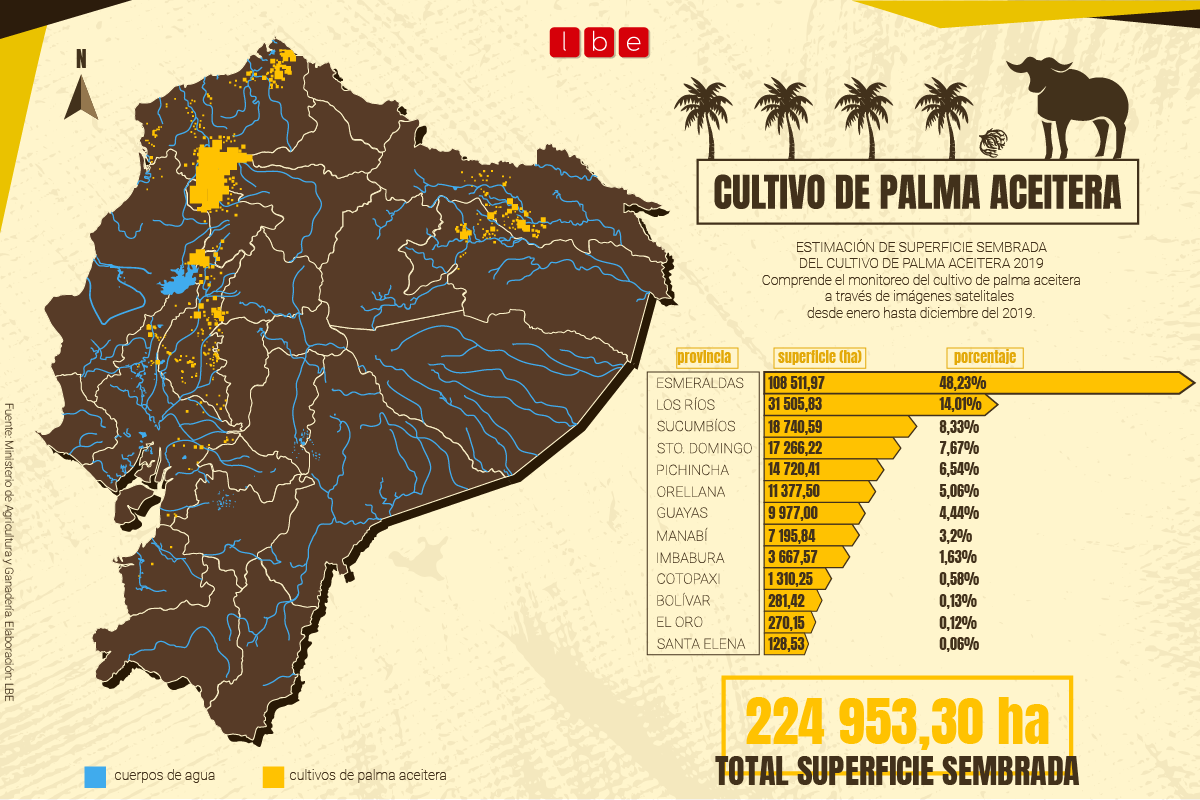

La provincia de Esmeraldas, con 108 711 hectáreas sembradas, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es el territorio más afectado. Pero también hay ríos y esteros contaminados en la Amazonía norte, donde la tala de bosques ha desplazado poblaciones enteras desde hace seis décadas.

En Esmeraldas, la expansión de la palma amenaza a comunidades afro como Guadualito y Barranquilla, y al pueblo indígena awá; y en la selva amazónica, las palmicultoras contaminan las fuentes hídricas de la nacionalidad Siona-Siekopai. A pesar de que han presentado evidencias, el Estado no ha detenido estas actividades ni se han reparado los daños a los ecosistemas y a las personas de las que hablan algunas sentencias judiciales.

Mongabay Latam y La Barra Espaciadora encontraron tres diferentes tácticas utilizadas por algunos industriales de la palma en Ecuador para expandir sus plantaciones. En la provincia amazónica de Sucumbíos, los indígena siona y siekopai han visto cómo a lo largo del tiempo la palma aceitera ha ido rodeando sus territorios y generado divisiones dentro de las comunidades, al convencer a algunos indígenas de que siembren dentro de sus tierras. En el Chocó biogeográfico, en la provincia de Esmeraldas, comunidades afro e indígenas awá denuncian la invasión de sus tierras. Finalmente, también en Esmeraldas, un líder afro se resiste a vender sus tierras a la palmicultora de la zona y hoy su finca se encuentra completamente aislada entre cientos de hectáreas de monocultivo.

Siona y siekopai, rodeados por palma

Cientos de peces muertos flotan sobre el río Shushufindi, en la Amazonía norte de Ecuador. Hace treinta años, el río todavía alimentaba al pueblo indígena Siekopai y con sus aguas sus habitantes cocinaban, lavaban y tomaban baños. Pero ahora el Shushufindi está contaminado.

Justino Piaguaje, presidente de la comunidad Siekopai, una población ancestral que habita en Ecuador y Perú, advierte que su territorio colinda con unas 20 000 hectáreas de plantaciones de palma de propiedad de Palmeras del Ecuador, una compañía del grupo Industrial Danec S.A. que siembra en la zona desde hace unos 50 años. Las comunidades están completamente rodeadas por este monocultivo.

Danec es la segunda compañía más grande del sector palmicultor en el país —después de La Fabril—, con ingresos de 247,43 millones de dólares al 2019 y sus administradores también figuran en registros de la Superintendencia de Compañías como representantes de Palmeras del Pacífico y Ecuapalma.

El cerco de la palma, para los Siona y Siekoapai, se empezó a consolidar hace ya muchas décadas. Cuando Piaguaje era niño ya había cultivos en el mismo lugar donde sus padres y abuelos cazaban y pescaban para comer, pero con el tiempo, la tala de bosques aumentó y esas plantaciones los rodearon.

La comunidad Siekopai cuenta hoy con 723 personas que viven en 39 000 hectáreas de selva en la provincia de Sucumbíos, en la parroquia San Roque del cantón Shushufindi, y comparten su territorio con la nacionalidad Siona, compuesta por unos 400 habitantes dispersos en distintas comunidades. Para todos, el río Shushufindi ha sido una de sus principales fuentes de alimentos y de riego, pero hoy es casi un río muerto.

En abril de 2020, los siekopai reclamaron al Gobierno por la falta de atención ante la amenaza por la pandemia de COVID-19 y exigieron explicaciones por la aparición de miles de peces muertos, precisamente en zonas donde hay desagües ilegales de desechos que generan las palmicultoras.

Lina María Espinosa, defensora de Derechos Humanos y miembro de la organización internacional Amazon Frontlines, cuenta que el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) recibió el reclamo pero nunca respondió ni dispuso inspecciones. El MAAE nos aseguró en un comunicado que en todo el territorio ecuatoriano “no se ha identificado el establecimiento de cultivos de palma como amenazas, porque no se registran al interior de las áreas protegidas”. El documento reconoce, sin embargo, que las plantaciones de palma están “a 17 km aproximadamente al Norte del Parque Nacional Yasuní”, y que hay plantaciones en “el sector denominado Ciudad Blanca, por la vía al Auca, ubicada a 13 km al límite Oeste del Parque”.

Nathalia Bonilla, presidenta de la organización Acción Ecológica, está convencida de que “el rodear es una especie de acoso” que practican las empresas. Esas dinámicas han ocurrido también en Malasia e Indonesia, donde el desastre ecológico es casi irreversible. “Usan el mismo modelo: los grandes palmicultores se esconden a través de los pequeños”, explica. “El territorio siekopai está en una suerte de isla que está rodeada de actividad petrolera, de palmicultores y de colonización, y esa colonización ha llegado atraída por la actividad petrolera y la actividad palmicultora. Los impactos han sido la disminución de la cacería y de la pesca”, complementa Espinosa.

Las palmicultoras necesitan agua para operar. Por eso, sus plantas extractoras se instalan junto a fuentes hídricas. Los tanques en los que ‘cocinan’ la fruta de la palma guardan los residuos que luego se cuelan hacia las fuentes hídricas. “Lavan esa cosa grasosa y la almacenan en una piscina. Cuando ya se satura, empiezan a verter en los esteros”, explica Justino Piaguaje.

Pero César Loaiza, encargado de las relaciones institucionales externas de Danec S.A., contradice a Piaguaje y dice que en esas piscinas “hasta ya hay peces”. Loaiza asegura que “la palma tiene un karma” como consecuencia de los casos de Indonesia y Malasia. “La palma es uno de los cultivos más nobles que tiene la agricultura, se siembra y no se vuelve a tocar en 40 años”, exclama.

Peces como el bagre pintado, carachamas, bocachicos, palometas, turuchicos, barbudos y singos han sido parte de la dieta de los siona-siekopai y de los demás habitantes amazónicos. Sin embargo, la contaminación de las aguas por parte de las palmicultoras está acabando con ellos. Imágenes: cortesía comunidad Siona-Siekopai.

Los estudios de impacto ambiental que presentan los mismos palmicultores demuestran que al desbrozar terrenos, también eliminan musgos y helechos que deberían albergar el agua que humedece la tierra. Una vez exterminadas, esas especies no volverán a crecer. Los pantanos que se forman en las cabeceras de los ríos llenos de moretales y hojas de conambo han sido transformados en canales para dispersar el agua hasta que, ya secos, sirvan como tierra apta para el monocultivo de palma.

Rafael Cárdenas, biólogo investigador de la Estación Científica del Parque Nacional Yasuní y estudioso de los ciclos de micronutrientes en la selva, explica las consecuencias de los pesticidas en un suelo arcilloso e impermeable como el de la Amazonía norte de Ecuador. “Las toxinas caen a la arcilla de los suelos y el primer aguacero se las lleva, van al río y a los ríos grandes y empieza una cadena: mata hongos y bichos al principio, luego matará a los bichos de más allá; si los peces consumen un bicho muerto por pesticidas, la contaminación empieza a acumularse, eso se llama bioacumulación de toxinas: el pez más grande, que es carnívoro, se come al más pequeño que había comido bichos muertos por pesticidas, y los seres humanos consumiremos todas las toxinas acumuladas”, ilustra el científico.

En la palmicultura, cada palmera se siembra en un hoyo de unos 40 centímetros de diámetro por 40 centímetros de profundidad. Entre palmera y palmera debe haber 9 metros de distancia, de modo que en cada hectárea caben 143 palmas. Cada palma vive entre 25 y 30 años y cada 15 días ofrece racimos para ser cosechados. Así que las tierras sembradas con palma se someten a ciclos constantes de un monocultivo que termina vaciándolas de nutrientes y volviéndolas dependientes de las palmeras. Pero ese tiempo puede ser mayor, “con las nuevas variedades mejoradas estamos hablando de 35 o 38 años en el campo”, indica Loaiza.

Desde que llegaron a sus territorios —cuenta Justino Piaguaje—, las palmicultoras han perfeccionado “tácticas para evadir las leyes ecuatorianas que protegen la naturaleza”. De acuerdo con el líder indígena, las que llegaron en los noventa tumbaban los árboles más grandes y esperaban un tiempo, “así fueron extendiéndose hasta el límite del río Shushufindi que colinda con Palmeras del Ecuador”.

Según los habitantes amazónicos, tácticas de acoso, como el cercar sus comunidades, se conjugan con estrategias caritativas. En el 2008, Palmeras del Ecuador implementó el Proyecto Cultivos Inclusivos, que convocó a 30 familias —20 de ellas Siekopai— y gestionó préstamos del Estado para impulsar emprendimientos locales. Pero Piaguaje cree que el Estado entregó créditos y omitió informar que el ciclo de la palma requiere de al menos tres años desde la siembra hasta que sea productiva. Los palmicultores “convencieron a esas 20 familias y les sirvieron de garantes para tener 20 000 dólares y cultivar”. Durante esos tres años tuvieron que dedicarse a la siembra y cosecha de otros productos o al comercio informal para sobrevivir, y adquirieron una deuda que con los años se multiplicó, y eso generó un ciclo de dependencia.

Por su parte, Loaiza, de Danec S.A., dice que el Proyecto Cultivos Inclusivos “ha sido su redención, su salvación [para los indígenas], porque ahora tienen ingresos estables permanentes […] durante 30 años”.

Las empresas ofrecen asistencia social o canalizan préstamos estatales a cambio de que las comunidades les permitan el uso de tierras y la consecuente tala de bosque y siembra de palma. Solo entre el 2016 y el 2018, la tala alcanzó las 4 646 hectáreas en la provincia de Sucumbíos, según información del MAAE publicada en diario El Universo. Pero la entidad no entregó información sobre tala en el período 2018-2020 ni pudo precisar cuánta de esa superficie ha sido usada para palma.

Justino Piaguaje dice que se licenció en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible para bloquear la expansión de las palmicultoras. Para este dirigente siekopai, la presencia de esta industria ha implicado también una grave división interna. “Cuando estas familias entran a la palma pierden el esquema social de la comunidad, no hay mingas ni reuniones. Es un quiebre cultural. Rompen los esquemas sociales de vida y también los esquemas familiares”, dice. Lina María Espinosa asegura que “algunos siekopai participan de esa actividad porque lo encuentran como un sustitutivo para la generación de ingresos, y eso ha provocado conflictos comunitarios”.

Palmicultoras invaden tierras en San Lorenzo

La geógrafa estadounidense Julianne Hazlewood llegó en 1997 a La Ceiba, una comunidad habitada por indígenas chachi y un año más tarde supo que se instalaría la primera palmicultora en la zona. Ella cree que, a partir de ese episodio, San Lorenzo “se tornó casi irreconocible”. Desde entonces sigue de cerca los procesos de expansión de la industria en la provincia de Esmeraldas.

Hazlewood —cofundadora de la Fundación Roots & Routes IC— mostró cómo en San Lorenzo la superficie palmicultora pasó de 276 hectáreas en 1998 a 22 519 en 2007. Ya en el 2020, según cartografía remitida a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora por parte del MAG, al menos la mitad de las 108 511 hectáreas de palma en la provincia de Esmeraldas están en el cantón San Lorenzo, donde el 92,6 % de sus habitantes son pobres y con necesidades básicas insatisfechas.

Pero el alcalde de San Lorenzo, Glen Arroyo, nos dijo que las palmicultoras “dan un aporte importante a la masa salarial de San Lorenzo”, y que “hay un 40 % de población que está laborando en palmicultoras […] entre 4 500 y 5 000 personas”, aseguró.

A pesar de esto, en San Lorenzo ya hay una sentencia a favor de dos comunidades que demostraron cómo la industria palmera invadió las fuentes hídricas de las cuales dependían, causando una fuerte contaminación al agua e impidiendo que fuera apta para consumo y uso humano.

Peces muertos flotan en la superficie de las aguas del río La Chiquita, que colindan con Palmeras de Los Andes en San Lorenzo. Foto: Julianne A. Hazlewood, 2009.

En el 2017, las comunidades rurales La Chiquita (afro) y Guadualito (indígena awá) ganaron la batalla judicial contra Palmeras de Los Andes S.A. —parte del grupo Danec S.A.— y Palmar de los Esteros Palesema S.A. La Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas obligó al Estado a dotar del servicio de agua potable a La Chiquita. Además, el fallo exigió la construcción de un centro de salud y una escuela. A las empresas palmicultoras les ordenó retirar los cultivos que estén situados a menos de diez metros de los esteros, donde están las fuentes de agua de las comunidades, y reemplazarlos con especies endémicas como caña guadua, generando una zona de amortiguamiento vegetal. Además, a los exministros de Ambiente les aplicó una multa “por la evidente negligencia en el cumplimiento de sus funciones”.

Aún así, estas empresas no dejaron de operar ni han reparado los daños señalados en el fallo judicial. Tampoco el Estado lo ha hecho y ya son tres años sin que se cumpla la sentencia.

Ximena Ron, abogada constitucionalista, asumió el caso desde el 2020 con el propósito de lograr la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el 23 de julio se encontró con que el juez Luis Otoya Delgado, presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas y delegado a cargo del caso, intentó cerrarlo. “Es evidente que hay una relación de fuerzas injusta”, dice Ron, quien recordó que este proceso no termina mientras la sentencia no se haya cumplido en su totalidad. El archivo de la causa “implicaría una violación de derechos constitucionales, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva”, dice.

El hecho de que el Estado no cumpla lo que manda su sistema de justicia sienta un precedente de desamparo que repercute en el pueblo awá de Guadualito y en el pueblo afro de La Chiquita. Olindo Nastacuaz, coordinador de la Gran Familia Awá Ecuador-Colombia, advierte que al agotar todos los procesos en la justicia nacional, llevarán el caso a instancias internacionales pues la palma sigue invadiendo sus ríos. “Sabemos que la lucha es larga, pero tenemos que resistir”, dice.

En el 2009, cuenta Nastacuaz, encontró huellas de disparos en el auto en el que se transportaba junto a otros dirigentes. “Siempre hemos tenido amenazas, siempre nos han intimidado, pero también siempre nos estamos cuidando con nuestras guardias comunitarias. Las empresas nos han dicho que tenemos que quedarnos callados porque ustedes no representan a nadie… y nosotros les hemos dicho que tenemos derechos”.

El alcalde Glen Arroyo desconocía el caso de la sentencia a favor de Guadualito y La Chiquita hasta que atendió nuestra llamada. Arroyo reconoció que hay “algunas afectaciones ambientales” y dijo que la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad “está realizando controles y están en procesos de diálogo por afectaciones que a lo mejor le han hecho a alguna comunidad”. Arroyo culpa a la minería y asegura que en todo caso esa información la debe dar el Gobierno Provincial o el MAG, pero hasta el momento estas entidades no han respondido nuestras peticiones de información.

Palmeras de Los Andes S.A. —parte del grupo Danec S.A.— no se pronunció frente a este caso, pero el año pasado, en un reportaje de Mongabay Latam, aseguró que ya había empezado con las reparaciones que obliga la sentencia, aunque lo hacía porque las actividades están dentro de sus responsabilidades y protocolos ambientales, y no porque considerara que la sentencia tiene razón de acusarlos de contaminación o daños a los pueblos. Intentamos comunicarnos con la empresa Palmar de los Esteros Palesema S.A pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Pero las tácticas de invasión de algunas empresas palmeras en territorios afro no son asunto del pasado en el cantón San Lorenzo. A noventa minutos del casco urbano está la comuna ancestral de Barranquilla de San Javier, un territorio rural de 1 430 hectáreas en la parroquia de San Javier de Cachaví. Ahí viven 712 personas, en su mayoría afrodescendientes.

En Barranquilla no hay agua potable y sus habitantes denuncian que los ríos y esteros se han vuelto tóxicos. El alcalde Glen Arroyo asegura que están tan contaminados que la gente ya no puede usar esas aguas; por eso, aseguró que se han iniciado gestiones para proveer de líquido a ocho comunidades, con aportes de la cooperación española por 1 509 000 dólares.

Arroyo dice no estar al tanto de que la palmicultora Energy & Palma ocupa, desde el año 2000, gran parte del territorio ancestral de Barranquilla. El enorme problema es que un estudio multitemporal del MAG, en 2017, detalla una “sobre posición” de 251,6 hectáreas de palma con las tierras de la comunidad, aun cuando los comuneros aseguran que son al menos 754 hectáreas —más de la mitad de su territorio—.

Nathalia Bonilla de Acción Ecológica asegura que son variados los mecanismos que las empresas usan para apoderarse de tierras. De acuerdo con Bonilla, en algunos casos se promueven trámites de titulación de territorios individuales que en realidad son territorios colectivos y “quienes participan en este delito suelen ser las notarías, los registros de la propiedad y los mismos municipios”.

En el caso de Barranquilla, la presidenta de Acción Ecológica explica que al principio “la palmicultora promovía que alguien de la comunidad vendiera tierra que aún no estaba titulada como territorio colectivo, la empresa procuraba adquirirla y a partir de esa compra se expandía en Barranquilla”. La comuna ha intentado demandar a la empresa en varias ocasiones, pero los empresarios —cuenta Bonilla— los han persuadido armando diálogos que terminan en amenazas de juicio que se revierten en contra de los pobladores.

Algunos pobladores de Barranquilla creen que la empresa está tomando represalias contra ellos por intentar recuperar sus tierras. Marianela Valencia cuenta que una mañana de enero del 2020 escuchó un rugido. Cuando salió, el viento ya había arrancado las matas, levantaba polvo y hacía vibrar su vivienda. La mujer vio el inconfundible helicóptero rojo de Energy & Palma volar cada vez más bajo. Tres láminas de cinc se levantaron del techo cuando ella y sus hijos corrieron para protegerse del ventarrón. Néstor Caicedo, su marido y líder de Barranquilla, no estaba en casa en ese momento.

Por su experiencia, Caicedo sabe que la empresa hace ese tipo de sobrevuelos cada semana. Pero cree que el de enero fue una represalia. “¡La quiso tumbar!”, exclama este hombre de 43 años. “Trataron de amedrentarme porque yo siempre estoy dando la cara y peleando”. Unas semanas antes, el líder y otros seis comuneros cercaron sus tierras en protesta contra la ocupación de su territorio. Pero fueron reprimidos. “Unos 150 policías nos mandaron”, cuenta. La orden, cree él, la habría dado uno de los empresarios, quien constantemente lo acusa de ser drogadicto y lo amenaza con llevarlo a la cárcel. “Tú a mí no me conoces, así que mucho cuidado conmigo”, recuerda Caicedo que le dijo una vez el hombre a quien prefiere no nombrar.

Energy & Palma, basada en la parroquia Carondelet, del cantón San Lorenzo, es una empresa del grupo La Fabril, la industria aceitera más grande de Ecuador, con ingresos de 474,6 millones de dólares al cierre del 2019. Intentamos comunicarnos con voceros de esta compañía para obtener su versión, pero no recibimos respuesta.

Aislado en medio de la palma

Un exalcalde de San Lorenzo le insinuó a Aquilino Erazo que se callara. Que si no lo hacía iba a “amanecer con la boca llena de moscas”. La amenaza llegó luego de que este campesino afroecuatoriano se resistiera a vender sus tierras a la palmicultora Palpailón S.A., que llegó a la zona en el 2000. “Me dañaron una poza de tilapia, me mataron ganado dentro de mis potreros, fumigaron, me rodearon con maquinaria. Tenía tilapia y me la botaron todita, tenía veinte colmenas que estaban por producir y fumigaron desde una avioneta…”.

Cuando los cerca de 150 comuneros afro de la zona rural de La Florida-El Salto vendieron sus tierras, la comunidad desapareció. “Muchos compañeros se fueron porque decían que los ricos mataban”, recuerda Erazo. Ahora, su finca de 42 hectáreas está completamente aislada entre cultivos de palma.

Aquilino Erazo Caicedo, en su oficina en San Lorenzo, Ecuador, cuando fue presidente de la Red Fronteriza de Paz, una organización de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Foto: Julianne A. Hazlewood, 2009.

El gerente de Producción de Palpailon S.A., Mayo Plaza Angulo, nos dijo vía telefónica que son “alrededor de 3 600 hectáreas” las que ocupa la empresa. Plaza —trabajador de la palmicultora desde hace treinta años— negó tajantemente que alguna vez hubiera habido conflicto alguno con los lugareños. Sin embargo, los comuneros dicen que Plaza, nacido en San Lorenzo como ellos, comenzó negociando la venta de tierras para beneficio de la empresa. “Todo se realizó mediante las respectivas compras de las propiedades”, justifica el gerente de producción de la palmicultora.

Aquilino Erazo cumplio 65 años en medio de la pandemia y dice que sigue en resistencia. Vive con su mujer y cuatro de sus ocho hijos. Cuando los palmicultores llegaron a su finca, hace dieciocho años, todo era selva y su defensa del territorio se ha recompensado con el respeto de las comunidades del cantón San Lorenzo. Fue presidente de la Red Fronteriza de Paz, una organización con la que ayudó a gestionar el servicio de luz eléctrica para Palma Real —la última localidad fronteriza con Colombia que da al Océano Pacífico— y unidades de Policía Comunitaria para las parroquias de Tambillo y Ricaurte, muy cercanas a las tierras de Palpailón S.A.. “Va a llegar un día en el que los que tienen su pedazo de tierra van a sobrevivir”, dice hoy Erazo y asegura que luego de la desaparición de su comunidad, él ya ha perdido el miedo.

La geógrafa estadounidense Julianne Hazelwood conoce a Aquilino Erazo desde el 2007, cuando la organización Acción Ecológica realizó una misión de verificación en la zona para probar que las empresas palmicultoras estaban tomándose los territorios comunales mediante amenazas como las que él ha recibido. Hazelwood ha visto cómo Erazo ha sido el gestor de múltiples estrategias para asegurar que su familia viva “una vida digna”, aun cuando no puede movilizarse con tranquilidad por la zona.

Pero Erazo ha sido, sobre todo, un importante vínculo entre líderes de las comunidades afro, awá y chachi con las autoridades del gobierno central. Hazlewood cuenta que este hombre “se aseguró de que cada comunidad pueda representarse por sí misma, con su propia voz, y ha sido un modelo de cómo tratar a la gente y cómo resistir, siempre guiado por su corazón y con respeto para la gente y la naturaleza”.

Erazo ha sido clave en los esfuerzos por llevar adelante el juicio de La Chiquita y Guadualito, aun cuando él no es miembro de esas comunidades. Su trabajo ad honorem como parte de la junta de la Fundación Roots & Routes ha ayudado a orientar los pasos que han dado los investigadores internacionales, los abogados nacionales y las dos comunidades demandantes.

Según dice este afroecuatoriano, uno de los que promovía la venta de tierras era Mayo Plaza. Erazo vio cómo sus hermanos y amigos vendieron sus fincas y en menos de diez años se quedaron sin dinero. El asentamiento afro donde vivieron sus padres y abuelos se convirtió en parcelas de palma.

Muchos tuvieron que pedir trabajo en las mismas empresas que les habían comprado tierra. A su alrededor, Erazo vio cómo los caminos se abrían a las maquinarias y a los nuevos palmicultores. En pocos años, su finca quedó aislada entre palmeras.

Erazo decidió conservar la tierra que le heredaron sus padres. Incluso es profesor de una escuela instalada en su misma finca. Pero sabe que los jóvenes no tienen el mismo afán. Las palmicultoras se han convertido en una de las fuentes de empleo más importantes para una población sin oportunidades. Además, la ausencia del Estado permite que las grandes empresas generen dependencia en sus habitantes. Por eso, Erazo prepara un testamento para que su tierra no se venda nunca “y quede como un patrimonio de la familia”. No le importa que sus vecinos y familiares hayan vendido, para él su tierra vale más que cualquier ingreso económico que pueda darle la palma, no en vano, él mismo llama a su finca: Isla de Esperanza.

“El sueño de Aquilino es usar su finca para que sea un centro de formación, aprendizaje y resistencia para seguir creando una isla de vida en medio de este mar de monocultivo”, dice Hazlewood.