Por Adlin Prieto

Bolas, canicas, boliches, bolindres, bochas, bolos, esferas, petancas, bellugas, tolonchas, cayucos, pichas… Para mí, siempre fueron metras. Recuerdo la primera vez que mis primos me invitaron a jugar en el patio de la casa de la abuela, hasta me regalaron, cada uno, una metra para que pudiera jugar con ellos. Con el tiempo entendí que ese regalo fue una demostración inmensa de amor y el recibimiento a una comunidad de juego a la que las niñas no solían acceder.

Aprendí mucho de mis primos jugando metras. No solo a distinguir una ‘chilenita’ de una ‘venezolana’, una galaxia de una ojo de gato o trébol, una agüita de una lechera o una normal de una pepona. Aprendí que las reglas del juego había que aclararlas antes de empezar la partida, sino se armaba la sampablera.

Armar la hueca en la tierra era lo máximo, yo pedía hacerlo. Me gustaba –y todavía me gusta– llenarme las manos de tierra, sentirla, jugar con ella, hacer con ella, mezclarme con ella. Hacíamos la hueca y luego uno por uno lanzaba su metra desde la misma distancia. Había que meter la metra allí antes de poder ganar otras. Si le dabas a otra metra, llevabas pego, la apartabas, pero no podías tomarla antes de meter la tuya en la hueca. Después de hacerte con la hueca, ruchabas cuando le pegabas a una distinta. Te quedabas con ella y con todas las que tuviese el dueño de esa metra. Ganaba quien acumulara más metras. No recuerdo ahora si era parte del juego o de nuestra necesidad de verbalizarLO todo, pero cada movida había que cantarla y avisar a la metra de quién ibas a pegarle.

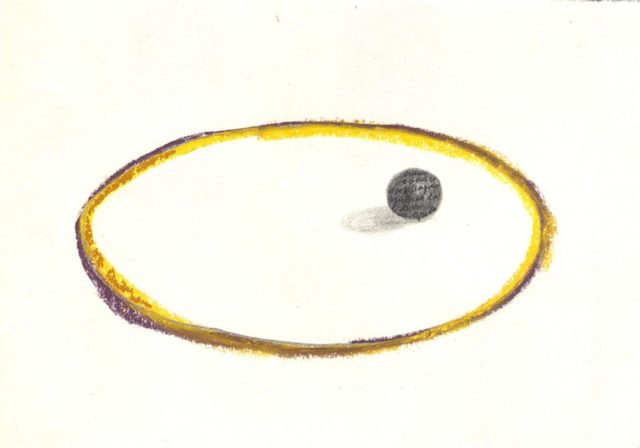

Me encantaba la hueca… La hueca era como el sol en nuestro sistema solar y como cayeran las metras se armaba un sistema nuevo que iba desconfigurándose y volviéndose a configurar entre risas, guiños, alegrías, gritos y reclamos.

Uno de mis días más felices de niña fue cuando me gané una pepona. Del tiro, grité ¡leeeeeva! y salí corriendo con mi pepona en mano y cuantas metras pude agarrar. No quería perderla por nada. Ya mis primos no me regalaban las metras ni las jugadas… Era una pepona roja y en el sistema que creaba con mis primos era Marte. Esa pepona está en algún lugar de la casa de mi mamá, en Valencia, la capital del estado venezolano de Carabobo. Todavía la guardo pero ya no conmigo.

Desde el pasado miércoles 10 de mayo, recuerdo a mi pepona de modo distinto. Algo queda de la risa, del bello recuerdo infantil, pero siento que todo eso se aleja. Y cobra cuerpo y espesor el rojo de mi pepona… Y es cuando viene a mi mente y también a mi cuerpo la imagen de Miguel Castillo quien, probablemente, como yo, jugó metras cuando chiquito, cuando más chamo. Pero la metra que me une a él no es la metra feliz de mi infancia en Valencia, sino la que atravesó su brazo izquierdo y se alojó en su tórax cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon a los manifestantes que participaban en las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Qué doloroso saber de este modo por qué también se llaman balas.

No quiero ver a mi pepona. Me recuerda –ahora que Miguel es uno de los 80 fallecidos en las manifestaciones en contra de Maduro– que en mi país ya las metras no son para jugar sino para matar…

Este texto fue escrito en el marco del Taller de Narrativas visuales y sensitivas, organizado por el Laboratorio de Medios Libres (Ecuador).