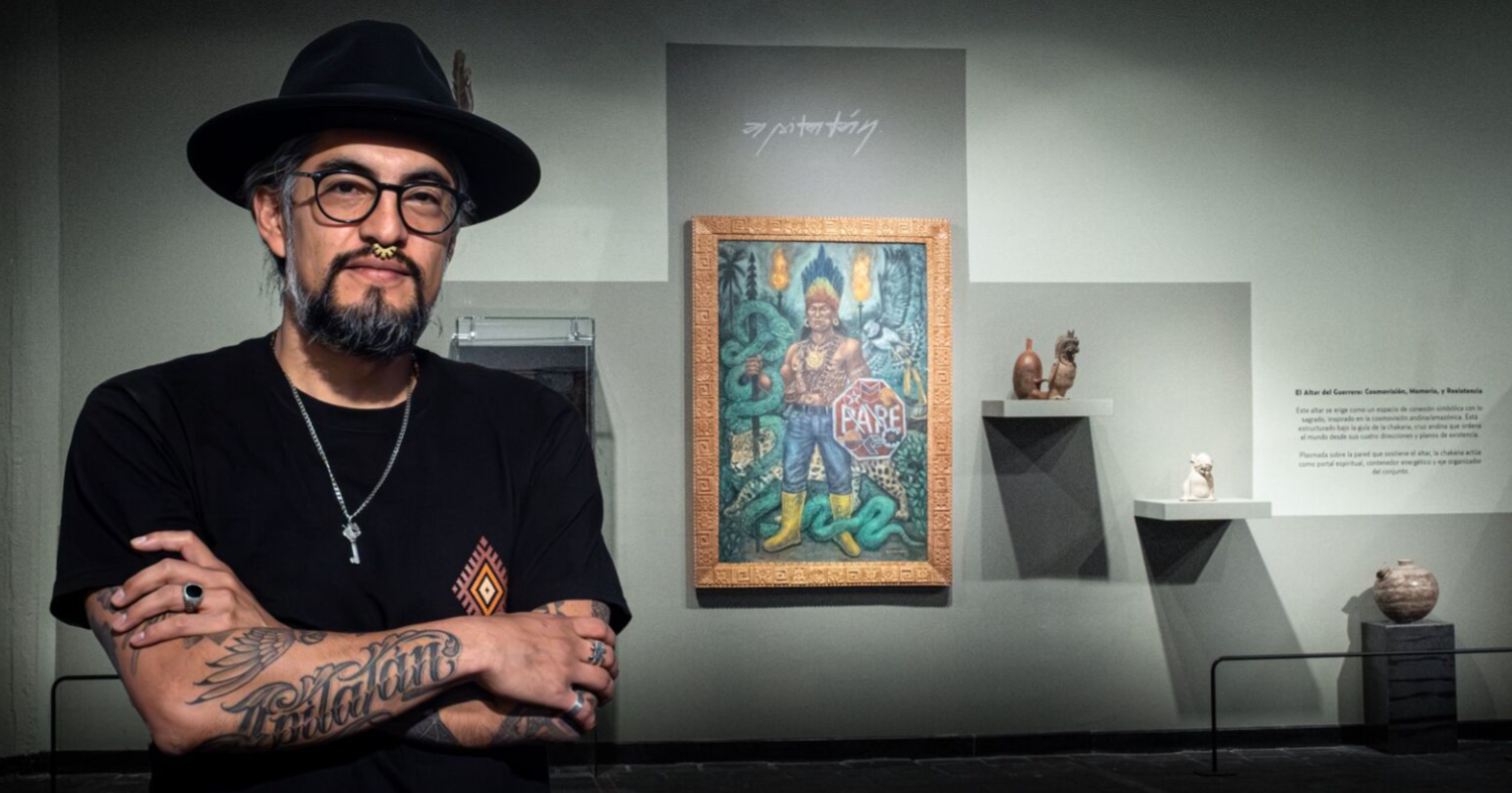

Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

Como parte de la programación del Museo Nacional del Ecuador, el artista quiteño Juan Sebastián Aguirre, ‘Apitatán’, ha creado una pieza artística que dialoga con piezas arqueológicas escogidas de la reserva nacional del museo, para mostrar una instalación llamada Guardianes del territorio.

La obra −que permanecerá abierta durante todo julio− propone el encuentro de tiempos distintos alrededor de una reflexión actual: la relación entre el valor espiritual del territorio y las luchas históricas de quienes entregan sus cuerpos y sus vidas por protegerlo de las amenazas de las industrias extractivas.

Apitatán recibió la invitación del MuNa precisamente cuando estaba concibiendo una respuesta artística a un momento de indignación personal derivado de los sucesivos incumplimientos de sentencias judiciales sobre derechos de la Naturaleza en Ecuador. “Hay diferentes maneras de protestar, no solamente las habituales −dijo Apitatán a La Barra Espaciadora−, es interesante estar aquí para dar este mensaje y no solamente mostrar un cuadro bonito, sino entender que el arte está para cuestionar, para incomodar, para generar reflexión y para sembrar un poco de conciencia. (…) Necesitamos un arte que nos sacuda”,

Guardianes del territorio también es parte de un proyecto de “nueva visualización o resignificación de los arquetipos”, tal como lo explica el artista, que verá la luz en 2026. Parte de ese proyecto aparece en la obra actual que, además, muestra al público otros dos cuadros en otros espacios también pertenecientes al MuNa, en Quito.

En el Museo Camilo Egas, Apitatán muestra en un cuadro a un niño guerrero. En el Centro Cívico Cultural Chillogallo −la antigua casa de Sucre−, se exhibe la imagen de una mujer guerrera de la Amazonía.

Las piezas estarán en exhibición hasta finales de julio de 2025.

¿Cuál es el panorama en el que concibes esta obra para atender a la propuesta e invitación del MuNa?

Esta propuesta implica una ruptura en el formato habitual de la Obra del Mes. Estar en el Museo Nacional significó una oportunidad de expandir y conectar mis intereses y, desde el primer cuadro de mi autoría, que fue a los 10 años, hasta el último, que es este cuadro, siempre ha habido una narrativa. Mi interés está en contar historias. Esto no es solamente una pintura sino una investigación, es vincular el arte con la investigación y con la experiencia viva en el territorio, en los viajes a la selva, en conversar con las comunidades y darme cuenta de cómo ha cambiado su vida desde la llegada de las petroleras, desde su trabajo con las petroleras y la primera sensación del dinero, la prostitución, el maltrato intrafamiliar, el alcoholismo… Y por otro lado está la espiritualidad entendida desde el animismo: entender que todo tiene un espíritu, un alma, que todo está vivo y que uno puede conectar con ese Todo. La vida es una fractalización de ese Gran Espíritu que se manifiesta de distintas formas, a la vez, todo es sagrado y todo merece respeto.

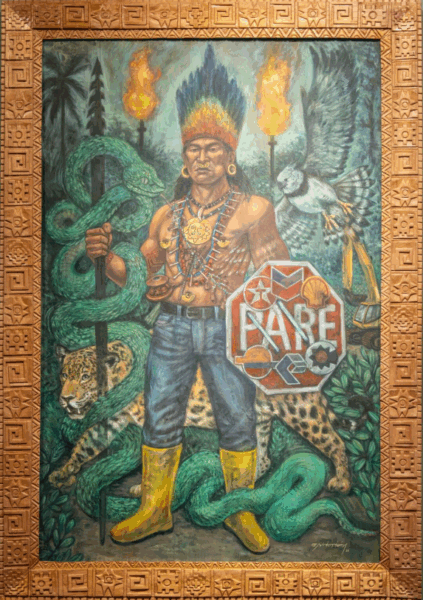

En ese contexto nació esta micromuestra −como la llamo−, que se compone de esta pieza central que es una pintura que se realizó en un período de dos meses y que tiene también un contexto de diálogo con piezas arqueológicas que son parte de la reserva nacional. Los espectadores, al ver la pintura que representa a estas piezas y luego verlas en la vida real, generan cierto tipo de credibilidad, una especie de sensación de que estamos reescribiendo esta historia. Esto me lleva a reflexionar acerca de la función del museo como un ente educador de una historia que muchas veces queda caduca, pues surgen nuevos estudios y el museo debería inmediatamente cambiar sus discursos, pero no siempre eso sucede. Por otro lado, la arqueología es un estudio que se basa mucho en la interpretación: se supone que tal objeto podría ser tal cosa, pero no sabemos si era un objeto ritual o el juguete de un niño. Estas visiones de la arqueología también están matizadas por la visión hegemónica, eurocéntrica, o por formas de entendimiento contemporáneas que quizás son muy ajenas a las de las sociedades antiguas. Todos estos vacíos me permiten jugar a ser un arqueólogo y poner en esta muestra diferentes piezas de diferentes culturas y de diferentes temporalidades.

Las guardias indígenas han tenido que reactivarse como una respuesta a la falta de un estado que proteja y que se ha convertido también en una enemigo. ¿cómo surge esta iniciativa en medio de este contexto?

Para mí es hablar de una resistencia que no significa revictimizarse y pensar en cómo se criminaliza a los defensores del territorio, cuando son personas que ponen su cuerpo en primera línea en marchas y protestas. Hay casos actualmente con el de Las Naves, el del río Pusuno, el caso de las niñas que demandaron al Estado por los mecheros encendidos… Las fronteras, que son estas líneas inventadas, pueden jugar en contra, y los territorios que se pensaban como impenetrables, hoy se está dando el paso para que puedan extraer [recursos]. Es una preocupación bastante fuerte en mí. (…) Esta obra abre un debate sobre otras formas para protestar y resistir, en este caso desde un museo.

Dentro de mi investigación, son muchísimas las empresas que están detrás de esta masacre o de este ecocidio. Cuando estaba componiendo esta parte de la obra, me di cuenta de que en defensa de las bombas lacrimógenas y de la represión se han fabricado estos escudos a partir de cartones, metales y señales de tránsito, pero en su lugar he decidido colocar estas imágenes de Texaco, Shell, Chevron, que actualmente son empresas que ya no operan en el país pero que son el fundamento de ese ecocidio y de una contaminación que en muchos casos es irremediable. Estas piscinas llenas de aguas tóxicas que siguen ahí en impunidad y, a pesar de que hay sentencias no se ha llegado a nada y estas concentraciones de petróleo siguen estando ahí. Entonces, se trata de rescatar la historia pero también hablar del presente y ver que las empresa hoy siguen haciendo lo mismo para abaratar costos.

La presencia de los mecheros es clave aquí porque en una primera lectura del cuadro se podría creer que son una alegoría del guerrero, pero son estos mecheros que están quemando gas y que incrementan hasta en un 1300% los índices de cáncer en la Amazonía. Estas actividades extractivistas no solo afectan los paisajes, sino que están dañando el aire, el agua, los ríos, la gente no tiene acceso a agua potable y hasta el agua lluvia está cayendo contaminada por los gases. Son familias que tienen toda la potestad de protestar. Además es un recurso que se está desperdiciando y que aporta al calentamiento global. Hay un daño humano en la salud y en la naturaleza… Y también entra lo espiritual: ¿qué pasa con los territorios a nivel espiritual cuando la naturaleza es devastada? Parte de esta obra es contraponer la protesta y lo espiritual. Traer lo simbólico del pasado a este presente en el que la identidad se disuelve en la globalización y en el consumismo y necesitamos volver a la raíz, porque la identidad no es independiente del territorio, sino que está totalmente entrelazada.

Tenemos el arquetipo del guerrero, representado por el guerrero Jama−coaque que tiene una lanza y un escudo, que no viene a conquistar ni a hacer guerra sino a defender lo suyo frente a estos ataques por parte de las actividades extractivas y que los medios de comunicación se ha criminalizado a los defensores.

Hay piezas en una vitrina que son parte de las elegidas de la reserva nacional del MuNa. ¿Qué expresan estas piezas en el conjunto de la obra?

Esta vitrina contiene piezas antiguas y contemporáneas. Resalta la conexión con las plantas, y tenemos a la hoja de coca, una planta sagrada que desde el norte de Chile hasta el norte de Colombia traza un puente simbólico que en Ecuador se rompió. También esta el lliptero, una caja de llipta o de ceniza que se consigue luego de quemar el algarrobo o la quinua, o de pulverizar las conchas tostadas. Es una especie de cal que, junto con la coca, libera los alcaloides de la planta y nos trae sabiduría, energía y nutrición. Esta planta también ha sido criminalizada, estigmatizada y satanizada y prohibida, así que el hecho de que esta planta esté presente aquí también es un puente simbólico.

Puede parecer peligroso hablar de la hoja de coca en estos tiempos convulsos, sin un contexto adecuado. La coca no es la cocaína, para empezar, sino que es una planta ancestral sagrada. ¿Cómo se presenta la hoja de coca en tu obra como planta ancestral en medio de este contexto vinculado con la violencia y el narcotráfico a escala global?

Esta pieza es equivalente a un elemento que se usa en la Sierra Nevada, en Colombia, que es el poporo. El poporo es una calabaza que contiene la cal y que tiene un palo de madera que sirve para colocar la cal junto a la hoja. El ver esta similitud y darnos cuenta de que esto estaba tan impregnado en las culturas ancestrales del Ecuador −de hecho, ese lliptero todavía contiene la cal de ese tiempo− y juntarlo con esta planta tan poderosa y sagrada, es entender que no solamente es la persona sino también su vínculo con el entorno, no solo con los animales sino también con las plantas.

Tú eres una persona blanco−mestiza y en tu obra muestras la figura de un personaje indígena. Ese hecho podría dar lugar a críticas sobre apropiación cultural, por ejemplo. ¿Cómo te ves en tu identidad como habitante de este país diverso en relación con otros habitantes de este mismo país, por ejemplo, amazónicos?

No necesariamente me veo como quiteño o como ecuatoriano. Soy habitante de este planeta y siento que delimitarnos con fronteras responde a una mentalidad cuadrada y, desde mi punto de vista, obsoleta. Vemos que ancestralmente hubo culturas que fueron cortadas por las fronteras actuales, como los tucanos, entre Colombia y Brasil, o los shuar, entre Perú y Ecuador… Mi identidad es mestiza, es una mezcla de muchísimas cosas. El investigar y el vivir me ha permitido generar una identificación con estas personas que viven muy integradas con la naturaleza y ese es mi anhelo. Hay muchas personas que reniegan de su herencia, de su ancestralidad o de su linaje, porque quieren sentirse blancos. El papel que uno ocupa como mestizo es complejo, ese mestizo que escupe al espejo porque quisiera ser lo que no es. El motor de mi trabajo es la búsqueda de la identidad, una intención de seguir indagando en esta identidad. Desde mi punto de vista, la relación más importante es la que tenemos con el territorio.

El marco que aparece en tu cuadro es una pieza de madera labrada que luce muy bella. Seguramente fue concebida como parte de la propuesta artística y de investigación, ¿verdad?

Lo diseñé a partir de símbolos que encontré en las piezas de la colección del Museo Nacional, que son importantes en las culturas ancestrales de este territorio y que representan su cosmovisión. Dialogando con la estética barroca que se encuentra en el MuNa, decidí diseñar este marco. Lo tallaron Pedro Flores y sus hijos, artistas de San Antonio de Ibarra. Tallaron este marco en madera de cedro específicamente para esta obra, con el afán de que la pieza tenga un aura de emblema y proyecte una sensación de pieza de museo.

En el cuadro hay varios elementos de distinta procedencia identitaria. ¿Fue intencional mostrar esa expresión mestiza?

Uno no puede renegar de lo que uno es. En mi mestizaje decido también adónde me acerco. He viajado a España y he podido ver el parecido de algunas ciudades de allá con las nuestras y uno, de alguna forma, se siente relacionado. En mi caso ha sido la relación con diferentes comunidades y regiones del país, que me hace entender que podemos amalgamar para dialogar y llegar a más personas. Pero todas las luchas son la misma lucha. Hay minería en Imbabura y en El Oro y en la Amazonía. No hablamos de algo exclusivo sino de algo que abarca más. No estamos luchando solamente por la Amazonía sino por la madre naturaleza. Estamos levantando la voz por todas esas luchas. Con el apoyo de la espiritualidad quizá se pueda lograr mucho más. Esa es la premisa.

¿Por qué se eligió cada pieza que acompaña a tu cuadro? ¿Qué significan y cómo lo complementan?

Se dice que estos animales, conocidos como animales de poder o animales totémicos, representan estas tres dimensiones: la serpiente (vasija globular de la cultura Bahía) representa al inframundo, el camino a lo ancestral, es la guardiana del agua. Se la ha vinculado con la boa, con la anaconda o con la que llaman pestañuda, que guarda similitud con la serpiente emplumada de México, lo que teje puentes simbólicos a lo largo de continente y nos hace ver que las fronteras son imposiciones muy ajenas a estas concepciones.

El jaguar proviene de la cultura Tolita. La lengua de este jaguar se dice que representa el vómito sagrado y también es una persona, así que podríamos estar hablando de la medicina, de la ayahuasca. El jaguar habita las cordilleras y necesita recorrer muchos kilómetros para encontrar pareja y aparearse y en estos recorridos hay mucha agricultura, monocultivos y empresas que impiden ese paso. Por eso el jaguar se está extinguiendo en estas zonas. Los biólogos y los conservacionistas aseguran que cuando hay jaguares en una selva es porque hay equilibrio, porque el jaguar se encarga de mantener el equilibrio entre especies.

El águila arpía (cultura Jama−Coaque) está relacionada con el mundo de los cielos, es la mensajera de los dioses y es el ave más grande y más fuerte de estos territorios, fue venerada y sigue siéndolo.

Estos tres animales no tienen un depredador natural más allá del hombre. Las tres piezas son vasijas contenedoras, es decir que en las tres se podría verter cualquier líquido.

Foto: Mateo Caicedo Tigre

En el fondo de la instalación, sobre la pared, aparece la chakana o esta cruz ancestral que es notoria en muchas culturas. ¿Qué quiere comunicar en tu obra esta chakana?

Habla de una temporalidad, de una cosmovisión, de los tres mundos, de los solsticios y los equinoccios, está relacionada con el calendario agrícola. Yo pensaba que la chakana era un símbolo andino pero no es así, hay piezas de culturas costeñas que también muestran figuras como la chakana, entonces son múltiples orígenes y raíces que se van tejiendo para generar una identidad que se fundamenta en la relación con la tierra.

Cuando hablas del valor de las luchas de los defensores y defensoras de los territorios en contra de la explotación de minerales, de madera o de petróleo, puedes recibir como respuesta una pregunta: ¿si no tenemos recursos, de qué vivimos?

No podemos pensar de una manera tan cortoplacista: voy a vender a mi hermano o me voy a amputar un pie para poder comer mañana. Si bien estamos en crisis, no pienso que la destrucción de la naturaleza y de la salud y de la vida humana sean el camino. ¿Qué va a pasar cuando todos los ríos estén contaminados? Los glaciares se están derritiendo, estamos en crisis medioambiental a nivel global y la Amazonía es el pulmón del mundo. No estamos pensando solo en Ecuador sino a nivel regional y a nivel global. No podemos elegir lo más fácil y destruir la tierra para hacer dinero porque cuando no haya agua para tomar, no vamos a beber plata, no vamos a comer dinero. Tenemos que seguir explorando nuevas alternativas. Por más crisis uno que enfrente, uno no va a vender a su madre. No podemos mutilarla, aniquilarla y peor aún venderla. Por más crisis que tengamos, es demencial matar a la tierra que es nuestra madre.