En el segundo semestre de 2024, la comunidad shuar Los Vegas, de la provincia de Sucumbíos, enfrentó una sequía inédita que alejó temporalmente a ranas y sapos de este espacio normalmente húmedo.

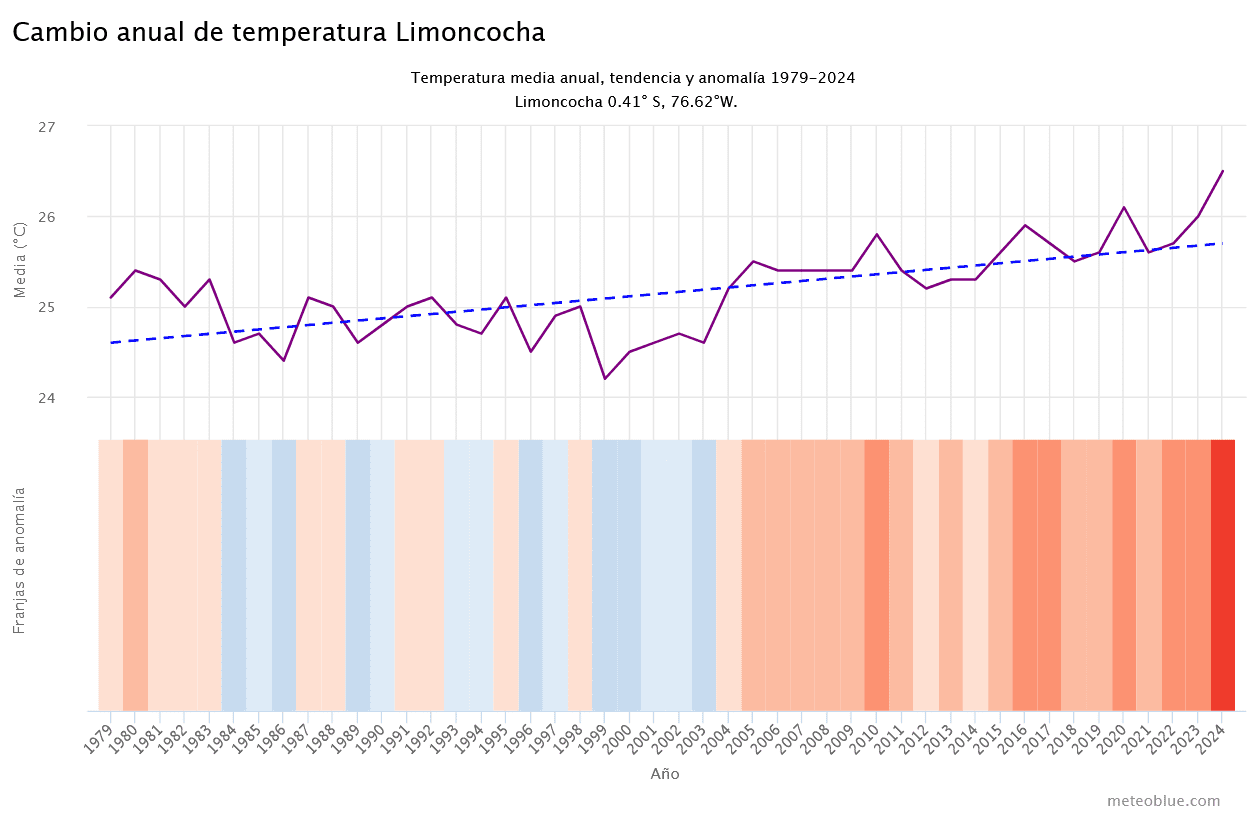

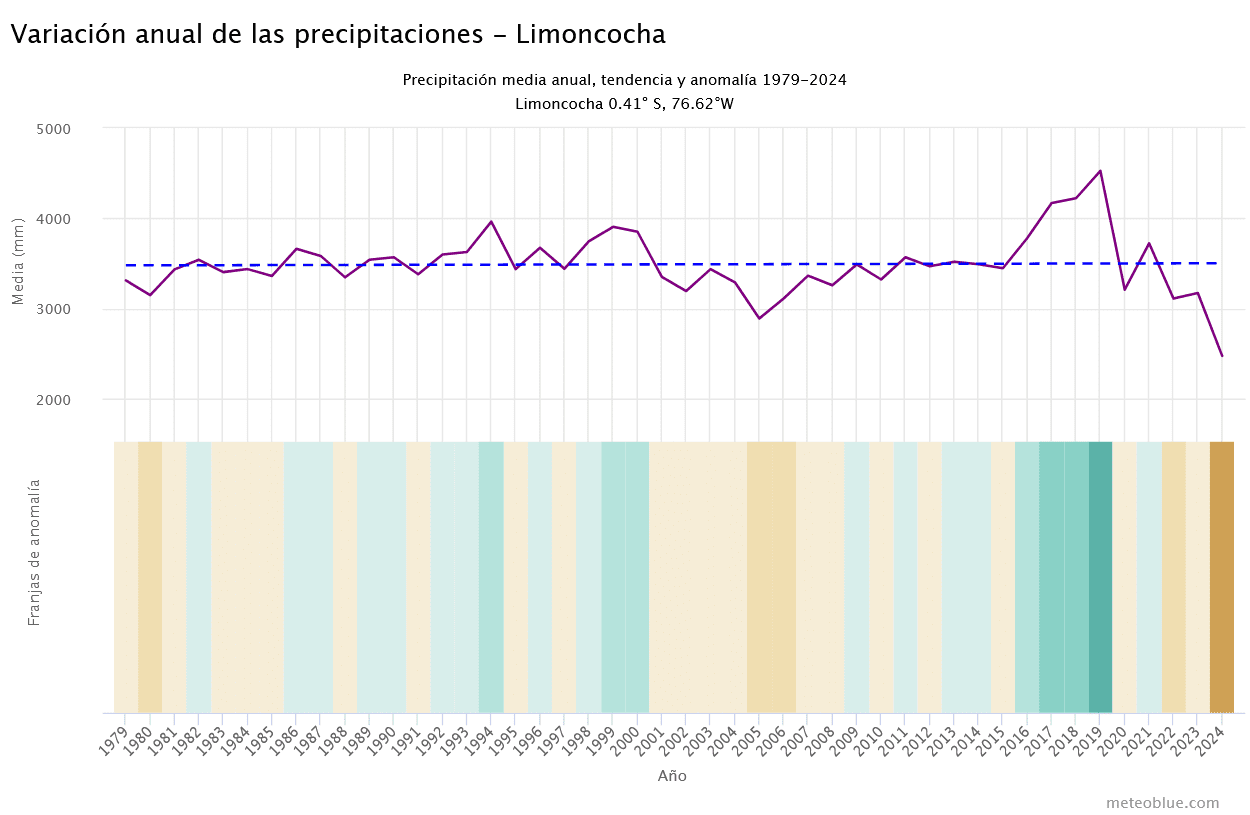

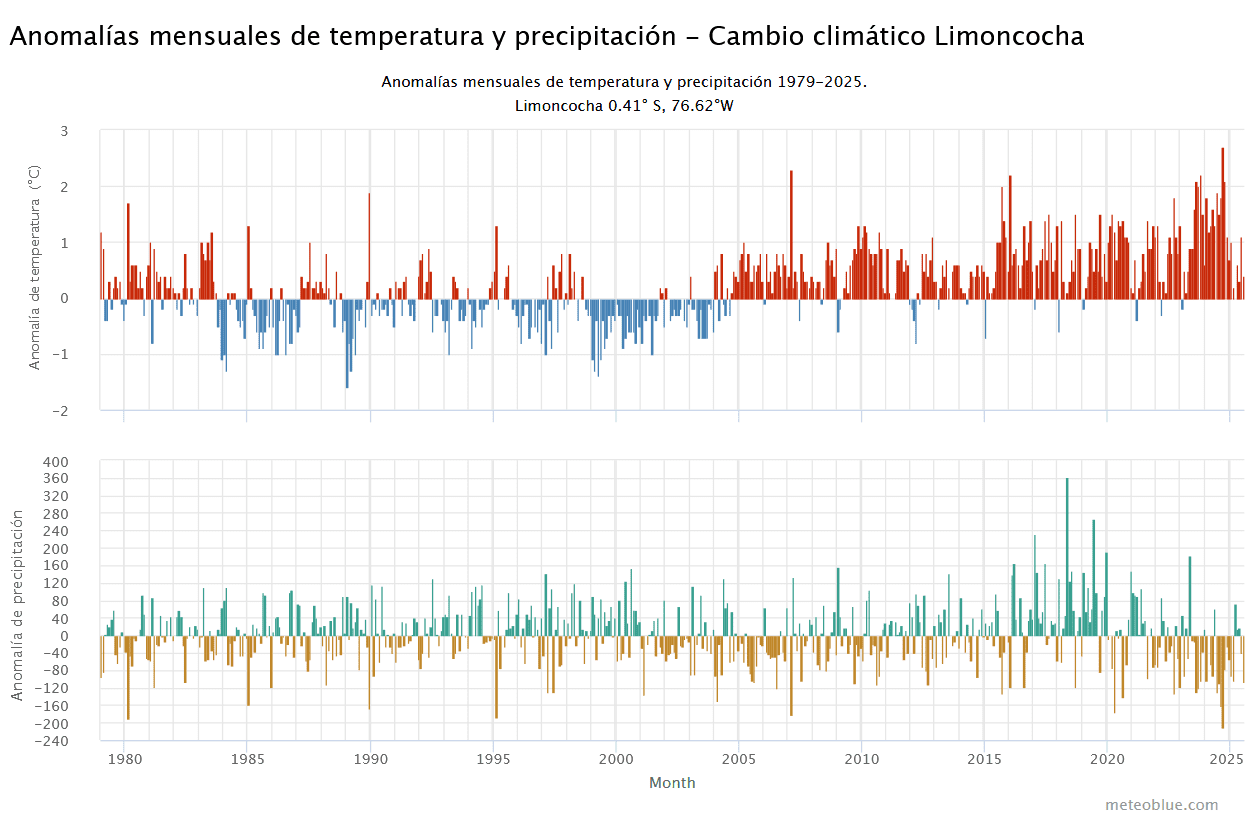

Un seguimiento realizado durante el último año a los indicadores climatológicos de temperatura y pluviosidad revela una tendencia preocupante para la supervivencia de estos anfibios.

Por Tali Santos / @talisantosa

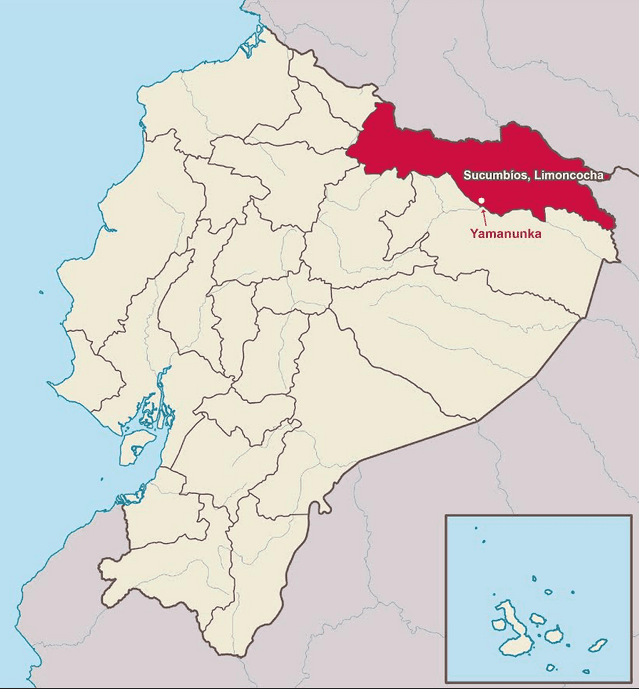

La noche del 7 de junio de 2024 no llovió en Los Vegas, una comunidad shuar asentada en la parroquia Limoncocha, del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana.

En Los Vegas, no querían lluvias aquella noche porque varios de sus dirigentes tenían previsto adentrarse en el bosque junto a una antropóloga y una bióloga de Hivos −la organización internacional no gubernamental que trabajaba con ellos el proyecto Ruta de la Salud Indígena Amazónica y Cambio Climático−, en busca de sapos y ranas, así que atribuyeron el fenómeno a la buena suerte.

Históricamente en esa parte de la Amazonía hay lluvias durante 28,6 días en promedio de cada junio y en Limoncocha, en particular junio ha sido el segundo mes más lluvioso de cada año (380 mm), después de mayo (396 mm), según el registro de Meteoblue, un servicio meteorológico de la Universidad de Basilea, Suiza, en cooperación con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y los Centros Nacionales de Predicción Ambiental.

El lugar al que iban es el llamado pantano sapero, que está a unos 400 metros del centro comunitario de Los Vegas. En épocas de intensas lluvias ese cuerpo de agua se colma de estos anfibios sin cola −o anuros, en términos zoológicos. Además, el pantano sapero es crucial para esta comunidad shuar, tanto por la conexión ancestral que, de acuerdo con su cosmovisión, les brinda, así como por el exquisito alimento que ofrecen los anfibios a la población. En manos shuar, sapos y ranas se convierten en el ingrediente principal para la preparación de su maito, un envuelto tradicional amazónico hecho con hojas de bijao, que forma parte de la gastronomía ancestral de varias nacionalidades en la región.

Los anfibios “son componentes ambientales de los cuales la gente de la Amazonía no puede desligarse”, explica Catalina Campo, la antropóloga del equipo de Hivos y especialista en desarrollo territorial rural. Estos animales −añade− también operan como predictores climáticos y tienen usos medicinales o sirven para prácticas espirituales.

La comunidad científica destaca su importancia en el control de la calidad de las aguas, pues cuando son renacuajos, comen algas y regulan su proliferación. Al alcanzar la adultez se alimentan de insectos y artrópodos y de esta manera disminuyen su expansión y la transmisión de enfermedades, y evitan daños en los cultivos. “Evidentemente, tienen un impacto en la salud de las poblaciones humanas”, recalca Andrea Coloma, la bióloga de Hivos y experta en el estudio de anuros.

Kakaram, en Yamanunka. Foto: Tali Santos

Rumbo al pantano sapero

Antes de iniciar el recorrido nocturno, Coloma y Campo se reunieron con miembros de la familia Vega en el centro comunal, para hablar sobre ranas y sapos. Ahí estaban Santiago Vega (77), el líder; Clelia Andaluz (74), su esposa; algunos de sus hijos, yernos, nueras y nietos.

Con la ayuda de láminas con fotografías de las especies de anuros que han sido identificadas por la ciencia en la Amazonía ecuatoriana, reconocieron las especies de ranas y sapos que sirven de alimento, así como el nombre shuar que tienen.

Algunos señalaron a una rana pequeña de color verde claro, a la que llaman chirimiu, que coincidía con las características físicas de aquella cuyo nombre científico es Boana cinerascens. También reconocieron a la que denominan kuraipi (Osteocephalus mutabor), de color café oscuro con rayas de un tono aún más oscuro; además, al kiria (Rhaebo spp.- Ceratophrys spp.), un sapo de color café en el dorso y de vientre blanco, con una especie de cuernos sobre los párpados; y al que llaman puach (Leptodactylus knudseni), un sapo grande, de color marrón, con las ingles rojizas.

“No toda rana se come −dijo Santiago−, las hay comestibles y las venenosas; los padres shuar les enseñan a sus hijos a diferenciarlas”.

Para su cultura son consideradas “una golosina”, porque “no las hay todo el tiempo, solo un par de veces al año”. Cuando llueve fuerte −intervino Clelia− es “buen tiempo” para coger ranas. Una de sus hijas aseguró que, cuando eso ocurre, desde el centro comunitario se escucha “la bulla” de las ranas que proviene del pantano y es tan fuerte −dijo− que ni siquiera se puede escuchar lo que ellos hablan.

Esa “bulla” se debe al singular ritual de los sapos y las ranas machos, que les permite conquistar a las hembras y defender su territorio. Son los únicos anfibios capaces de comunicarse y cantar mediante vocalizaciones, gracias a sus cuerdas y sacos vocales.

Tras la charla en el centro comunitario, el grupo partió hacia el pantano sapero. Desde el centro comunal, el grupo emprendió el trayecto en motos, a lo largo de un camino fangoso, hasta llegar al punto donde se inició la caminata bosque adentro.

La estridulación de los insectos −el sonido que producen con sus cuerpos− competía con los cantos de las ranas y de los sapos. Guiados por Coloma, Juan Vega y Pablo Vélez —yerno de Santiago Vega y Clelia Andaluz y vicepresidente de la comunidad— distinguieron en el trayecto varias especies de ranas, sapos, hongos, arañas y otros insectos.

Después de unos 40 minutos de caminata, por fin el grupo llegó al icónico pantano sapero, un pequeño cuerpo de agua que se abre paso en un terreno bajo, inundable, que tras la construcción de una carretera quedó como una pequeña señal de lo que algún día fue un río amazónico. Buscaron a los anuros con linternas. Coloma y Vélez agarraron unos cuantos individuos momentáneamente para ver sus formas e identificar la especie correspondiente. Ella tomó fotos y registró el hallazgo en una bitácora. Observaron un amplexus −el acto de apareamiento de los anfibios caracterizado por el abrazo nupcial de la rana macho hacia la hembra, cuando el macho toma por la espalda con sus patas delanteras a la hembra para ayudarla a liberar sus huevos−; distinguieron los sacos llenos de huevos, depositados en el agua y adheridos a hojas y raíces para que no sean arrastrados por la corriente, y al terminar la jornada, Juan Vélez y Pablo Vega celebraron las condiciones climáticas de aquella noche. El trayecto se hizo fácil aunque no hubo tantos sapos ni ranas, ni tanta bulla.

Si hubiera llovido, habrían hallado más.

Al finalizar el proyecto de Hivos, Coloma reportó 40 registros de anuros en Los Vegas y consignó 27 nombres en shuar de diferentes especies de anfibios: 9 aquella noche de junio, en la casa comunal, y 18 adicionales, al día siguiente, en la casa de la asociación de mujeres shuar Nua Kakaram —parte de la comuna shuar Yamanunka—, durante una entrevista a María Ungucha, una de las socias.

Bajo un intenso sol, en otro extraño día de un junio sin lluvias, esta mujer de 59 años le habló a Coloma sobre el uso medicinal que la cultura shuar da a ciertas especies de anuros. También Identificó en láminas con fotos a más de una docena de especies de anfibios, entre esas una Oreobates quixensis, a la que llamó mukun, que vive debajo de palos podridos: es venenosa y sirve para curar “cuando una persona está hinchada sin razón”. Además —dijo—, “(se) lleva la maldad”.

Los shuar usan estos sapos para curar las heridas o erupciones y otros problemas de la piel. Ella disfruta mucho de esta “golosina del bosque” que traen las lluvias fuertes. La última vez que había degustado un maito de sapo −contó− fue cinco meses atrás, cuando un vecino que había recolectado una buena cantidad, se lo ofreció vía WhatsApp.

Un ‘verano’ demasiado largo

Unos meses después de aquella visita al pantano sapero —entre agosto y octubre pasados—, en Limoncocha se vivió “un verano demasiado largo”, contó en una conversación telefónica Mirian Vega, una mujer de 40 años, hija de Santiago Vega y Clelia Andaluz. Fue un tiempo en el que no se escucharon a sapos ni ranas. Pero en noviembre pasado, cuando las lluvias fuertes regresaron, su esposo, Bernabé Wajarai, de 45 años, fue a recolectar ranas cerca de una de las tres piscinas de cultivo de tilapia que forman parte de la propiedad de Los Vegas y, con la ayuda de una de sus hijas, llenaron un saco, lo que les sirvió para cocinar muchos maitos.

Bernabé asegura que ha atrapado ranas toda su vida. Nació en Morona Santiago, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, en la comunidad Tuntaim, del cantón Sucúa. Ahí es donde vive la mayoría de la población shuar del país y es donde él aprendió esta tradición. Bernabé dice que estos animales tienen una carne suave, que tiene un sabor parecido al bagre con “gusto a selva”.

Recorrido nocturno por el bosque de la comunidad Los Vegas

Las ranas y los sapos son consideradas por la ciencia como especies indicadoras, porque su presencia o su ausencia evidencian la salud del ecosistema que habitan, refiere la bióloga Coloma. “Varias partes de su ciclo de vida pasan en el agua y se ven superafectados por la calidad que esta tenga, debido a sus pieles permeables; entonces —dice—, si tú comes una de estas ranas y esta proviene de un lugar contaminado, es obvio que tú también te vas a enfermar”.

Así mismo, indican alteraciones del entorno ambiental.

En agosto de 2024, el preocupante silencio de los anfibios, por las escasas lluvias y las altas temperaturas (llovió el 63% menos que el promedio y las temperaturas registraron una anomalía del 1,8° C), previno a los habitantes de Los Vegas acerca de la llegada de un tiempo raro. Ese silencio, que duró hasta octubre, se tomó los usualmente húmedos y sonoros espacios donde los anfibios llegan para reproducirse, como el pantano sapero o las tres piscinas de cultivo de tilapia que sostienen parte de la economía de esta población. Durante esos meses, estos fueron terrenos áridos.

Pablo Vélez recuerda que aquello causó la pérdida de 5000 alevines. “Un perjuicio grande para la comunidad. Llevamos 11 años criando peces y eso ayuda a la familia a tener un sustento económico, pero los ríos se secaron y no tuvimos de dónde captar agua para las piscinas”. Nunca había ocurrido algo así, recalca. “Por más veranos que había [antes], podíamos cultivar los peces. Si bien en ciertos meses las piscinas bajan un poco el nivel del agua, no se secaban”, lamenta y repite lo que antes dijo su cuñada Mirian: “El verano fue demasiado largo”.

Las temporadas a las que los amazónicos llaman “verano” corresponden a los meses en los que llueve un poco menos que lo normal. En Ecuador, como en toda la franja tropical del planeta, no hay estaciones sino solo dos temporadas: seca y húmeda. En la región amazónica, donde normalmente llueve todo el año, las lluvias intensas y el fuerte sol suelen alternarse. Sin embargo, después de 45 años, registros históricos de Meteoblue muestran que esa normalidad se alteró. Desde 2005 las anomalías ya se volvieron constantes por el incremento de temperatura, mientras que la baja pluviosidad ha sido sostenida desde el 2022. Pero la sequía de esos tres meses de 2024 produjo un ‘verano’ inédito.

En septiembre, simultáneamente se rompieron récords de altas temperaturas y de baja pluviosidad, según los registros desde 1979: llovió un 88% menos que la media, con temperaturas de 2,7° C. Mientras que en octubre, llovió un 30% menos y la temperatura alcanzó un incremento de 2,1° C. “Fue un ‘verano’ terrible —recuerda Clelia Andaluz, aún incrédula, en una entrevista telefónica—; la tierra se estaba partiendo”.

Según perciben pobladores de esta comunidad, la “bulla” reproductiva de sapos y ranas disminuyó en los meses siguientes a ese “verano demasiado largo” y los datos meteorológicos respaldan la percepción de la población.

Crisis climática y deforestación: una receta fatal

¿Qué pasa con los anfibios en tiempos de sequía y altas temperaturas como los de aquel temporal en Limoncocha?

Diego Cisneros Heredia, herpetólogo y director del Instituto de Biodiversidad Tropical (Ibiotrop) de la Universidad San Francisco de Quito, resalta las condiciones singulares de los anfibios en relación con sus requerimientos fisiológicos. “A diferencia del resto de vertebrados, como los mamíferos, que poseen una piel medio gruesa y pelo; las aves, que tienen plumas, o los reptiles, escamas, por su configuración biológica estos animales tienen una piel extremadamente delgada —apenas tres líneas celulares, que es lo que los recubre— y eso hace que sean sumamente sensibles ante cambios ambientales”.

En esa zona de la Amazonía —refiere el herpetólogo—, hay unas especies que viven arriba, en el dosel arbóreo, y están adaptadas a un poco más de calor y de sequía; mientras que otras tienen sistemas comportamentales por los que se entierran durante los tiempos de sequía. Si bien tienen recursos para adaptarse, “el detalle —recalca— es cuánto tiempo pueden resistir arriba o enterrados”.

Estas adaptaciones son útiles para cada especie cuando los cambios son estacionales y duran unas pocas semanas sin lluvias; sin embargo —advierte—, “cuando ya el cambio climático se vuelve de meses, como el del año pasado, y no solo de semanas, es decir, cuando el patrón climático cambia de manera significativa, pocas de estas estrategias funcionan”.

En los meses siguientes a la sequía en Limoncocha, las anomalías climáticas continuaron con temperaturas superiores al promedio: 1,1 °C en noviembre de 2024; y 1 °C en enero de 2025.

Entre las alternativas de adaptación de las especies de sapos y ranas —comenta Cisneros—, algunas eligen refugiarse en los pocos humedales que quedan en los alrededores. Sin embargo, nuevamente les juega en contra su condición biológica, pues ranas y sapos tienen una capacidad de movilidad más limitada que otros grupos de animales.

¿Qué pasará con los anuros si esto continúa? Cisneros se refiere a una situación inevitable: “Los animales se van a morir, porque no están adaptados a estas condiciones tan alteradas. Se extinguen unos, otros se adaptan (…); ya sabemos lo que pasa, porque ya ha pasado”, sostiene, al remontarse a los años ochenta cuando, como consecuencia de uno de los fenómenos de El Niño más fuertes que ha vivido el planeta, el clima experimentó cambios extremadamente fuertes durante dos años seguidos. Pocos años más tarde, Australia, Ecuador, Costa Rica y algunas zonas de Europa reportaron colapsos de poblaciones de varias especies de anfibios que inicialmente se atribuyeron a la quitridiomicosis, enfermedad causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que se había proliferado. Pero “algo faltaba” en aquella conclusión. Estudios posteriores determinaron que aquel Niño coincidió con el inicio de la actual crisis climática, lo que provocó un desbalance climático inédito y las poblaciones buscaron adaptarse. En esos momentos de supervivencia —detalla Cisneros—, muchas especies intentaron echar mano de sus estrategias de adaptación, pero los lugares en los que se refugiaban resultaron escasos, por lo que empezaron a hacinarse.

En medio de ese estrés climático que afectó el sistema inmunológico de estos animales, esta enfermedad arrasó con algunas poblaciones de anfibios y algunas de esas especies no volvieron a aparecer.

El experto advierte que algo así podría estar pasando ahora porque, en la Amazonía ecuatoriana, a la crisis climática se suma la destrucción de sus hábitats por la deforestación de bosques. En los ochenta, cuando ocurrió aquel Niño devastador, había mucho más bosque que pudo haber ayudado a los anfibios a enfrentar aquellos desbalances climáticos. “Pero ahora, la Amazonía está cada vez peor”, sentencia el herpetólogo.

Frente a aquella sequía en Limoncocha, ¿podría haberse alterado el ciclo biológico de los anuros? Cisneros explica que, debido a sus estrategias reproductivas, los anfibios normalmente ponen muchos huevos, de tal manera que hay una alta mortandad natural. Sin embargo, solo algunos individuos que sobreviven son los suficientes para mantener y hacer crecer a la población. “Si esa supervivencia disminuye y mueren cada vez más individuos, no habrá suficientes para reemplazar a la siguiente generación. Ahí es cuando vemos estas disminuciones brutales”, advierte.

Una tendencia preocupante

El 2024 fue declarado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como el año más caliente de la historia, pues superó en cerca de 1,55 °C los niveles de temperatura globales preindustriales y quedó registrado como el más alto desde 1850.

En Ecuador, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) registró un incremento similar y en Limoncocha, según Meteoblue, el aumento anual fue de 1,6 °C en ese año, al igual que en otras localidades de la Amazonía ecuatoriana, donde esa anomalía coincidió con récords de baja pluviosidad.

Cisneros explica que “la zona del suroriente de Colombia, oriente del Ecuador y nororiente de Perú es una de las ‘Amazonías’ menos estacionales y más húmedas, por estar cerca de la cordillera de los Andes y justo a nivel de la región ecuatorial”.

Por eso, “si bien la Amazonía, en general, tiene mucha cantidad de especies, la de estas latitudes es la Amazonía con mayor diversidad conocida, porque posee aspectos climáticos geográficos y geológicos que coinciden”.

De su lado, tras su visita a Limoncocha en 2024, la bióloga Coloma destacó que haber hallado 18 especies de ranas y sapos en un kilómetro y en una jornada tan corta mostró la buena salud que en ese momento tenía aquel ecosistema. “Mientras hay más diversidad de anfibios, tienes un mejor lugar”, señaló.

Un año después de aquella visita al pantano sapero, los pobladores de Los Vegas comprendieron que la ausencia de lluvias en aquella noche de junio de 2024 no respondió a la suerte sino a alteraciones en los patrones climáticos que hicieron de aquel junio el más seco desde 1979.

En promedio, los meses con más precipitaciones en esta parroquia van de marzo a julio, de acuerdo con los datos de Meteoblue; pero en junio de 2024, llovió 33 % por debajo de la media y, en julio, 35 % menos, lo que confluyó con temperaturas superiores al promedio: 1,9 °C y 1,5 °C, respectivamente.

Pero la tendencia ha ido en aumento. Enero de 2025 fue declarado por el Servicio de Cambio Climático Copernicus y por la NOAA como el mes más cálido registrado a nivel global, con una temperatura de 1,75 ° C superior al nivel preindustrial, a pesar de la aparición del fenómeno de La Niña. En Limoncocha se registró una anomalía de 1° en relación con su temperatura promedio.

Los niveles de pluviosidad en esta zona se recuperaron en abril y mayo pasados, cuando lograron nivelarse casi al promedio, luego de que en febrero se registraron niveles de lluvias un 44 % inferiores a la media. “Está lloviendo fuerte nuevamente”, dijo un esperanzado Pablo Vélez, a finales de abril.

Pero mientras las temperaturas en abril y mayo registraron niveles solo un poco más altos que el promedio histórico (0,6° y 0,3°, respectivamente), en junio fue de 1,1° superior al promedio, aunque con pluviosidades solo un 10% inferiores a este parámetro. En julio, la temperatura estuvo casi al nivel del promedio, pero la pluviosidad fue 34% inferior.

Santiago Vega no sabe cómo habrán hecho las ranas y los sapos para refugiarse durante aquella sequía. “Ellos —dice— son como un pez, necesitan el agua”.