La minería ilegal –declarada una amenaza para la seguridad nacional– se expande como consecuencia de la falta de control estatal, vacíos legales y complicidades institucionales. Irregularidades determinantes se presentan en la emisión de los certificados de exportación, en los registros de la maquinaria pesada y en los de las plantas de beneficio.

***

Por Franklin Vega y Galo Paguay (Texto y fotos)

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) reconoció –en su Informe de Rendición de Cuentas 2024– que todas las fases de la actividad minera, desde la explotación en áreas no concesionadas legalmente hasta su exportación final, registran ilegalidades.

La Ley de Minería, en su artículo 8, indica que la Arcom es el organismo “encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera…” (sic), es decir que la entidad ha aceptado que no ha sido capaz de cumplir con el mandato legal al que responde.

Según declaraciones del mismo presidente de la República, Daniel Noboa, de otros exfuncionarios de su gobierno y de gobiernos anteriores, el oro ilegal se blanquea y se exporta como si se tratara de oro legal.

En una entrevista para la cadena Univisión, el 4 de septiembre, Noboa evaluó la visita a Ecuador que por esos días hizo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y aprovechó para compartir su visión acerca de los impactos de la minería ilegal y para mencionar el combate que asegura que su gobierno ha emprendido en contra de esta actividad delictiva. “Llega dinero del narcotráfico, ese dinero lo invierten estos mismos grupos narcoterroristas en la minería ilegal, se extrae el oro, se vende el oro y lavan el dinero –dijo–; es un ciclo que hace que sea más difícil la trazabilidad del dinero del narcotráfico”.

Sin embargo, más allá de su relación obvia con el lavado de material aurífero y de la participación de grupos armados involucrados con el tráfico de drogas, la permeabilidad de las instituciones estatales, la desproporción presupuestaria asignada para combatir este mercado ilegal y un conjunto de medidas que apenas constituyen paliativos temporales llaman la atención.

El hoyo negro de los certificados de exportación

La creciente demanda de oro en el mercado global tiene que ver con la tendencia al alza de su valor. El 2 de septiembre de 2025, el precio de una onza de oro (28 gramos) fue de USD 3.578. Diez días después, ese valor alcanzó los USD 3.688. Un kilo de oro se podría vender legalmente en un mínimo de USD 130.500, aproximadamente, mientras que un kilo de cocaína en Europa puede llegar a costar apenas USD 35.000 dólares.

En este contexto, las plantas de procesamiento de oro que operan en Ecuador, donde el material concentrado se separa en oro y desechos, carece de controles y es uno de los eslabones de este mercado ilícito.

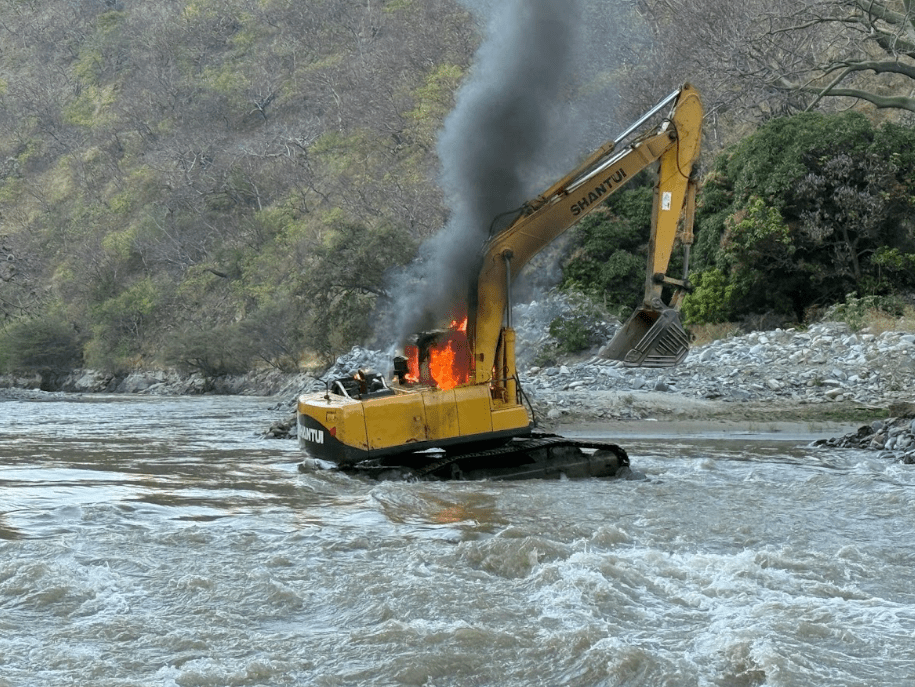

Pero antes de eso están los campamentos de minería ilegal, de donde se extrae el material que será lavado y exportado. En estos sitios, la destrucción de excavadoras e insumos se ha mostrado como la principal medida de control estatal desde que el gobierno ecuatoriano declaró a la minería ilegal como amenaza contra la seguridad integral del Estado. Pero la trazabilidad de toda la cadena de producción, transporte y exportación de oro ecuatoriano carece de un abordaje técnico. El entramado institucional que debería hacerse responsable se ha convertido en su principal impulsor.

Para exportar oro desde Ecuador, el principal documento que se requiere es el certificado de exportación, que emite Arcom a través del Sistema de Gestión Minera (SGM), un portal en el cual cada comercializador de oro carga la información y los documentos de respaldo.

El certificado de exportación se expide luego de que cada usuario proporciona ciertos datos personales, el detalle de las facturas de la venta del oro o el material con oro, y los certificados de producción, que son contratos celebrados entre el titular de la Licencia de Comercialización y los mineros.

En el 2024, la Arcom emitió 727 certificados de exportación para 432.041,49 toneladas de minerales, por un valor de USD 1.599’647.905,28. Esto representa un promedio de dos certificados de exportación emitidos por día o catorce certificados emitidos por semana.

Sin embargo, la Arcom no revisa si los certificados de producción provienen de minas activas o de minas inexistentes o inactivas. Tampoco verifica que la cantidad de material declarado corresponda a la capacidad de cada mina. Se emiten certificados de origen sólo sobre la base de la existencia de un título minero vigente. No se verifica la información para detectar si un mismo minero artesanal (cuya actividad se considera legalmente como minería de subsistencia) vende cantidades considerables de oro a múltiples exportadores, cuando con este tipo de minería solo se producen unos pocos gramos cada día.

Un ejemplo que ilustra estas irregularidades es el Certificado de Exportación No. 114200, de fecha 28 de julio del 2025. En este documento, en el acápite del certificado de producción, consta el Código ARCOM 3622, que corresponde a la concesión minera Muyuyacu, que registra irregularidades vinculadas a empresas off shore en Panamá. Incluso la Corte Constitucional dictaminó que Muyuyacu volviera de las manos privadas al amparo de la Empresa Nacional Minera (Enami−EP), en febrero del 2025.

Pero a pesar de que no debería extraerse nada de esta concesión, Muyuyacu figura como el origen para la exportación de material. El portal del Catastro Minero confirma que esa concesión le pertenece a Enami y que –paradójicamente– un particular extrae material sin tener contratos.

El personal del MAE –no obstante– no respondió a los requerimientos que este equipo periodístico hizo sobre el tema.

Al silencio y a la falta de acceso a información pública sobre este asunto se suman la autocensura y el silencio al que se acogen las fuentes por temor a ser víctimas de atentados contra su vida o represalias en sus lugares de trabajo. Para la elaboración de este reportaje entrevistamos a dos ex asesores del Ministerio de Energía, tres abogados especializados en recursos naturales, un ex viceministro de Minas, un militar en servicio pasivo que trabaja para una empresa de servicios mineros, dos funcionarios del MAE y varios activistas ambientales de las provincias de Napo y Zamora. No obstante, el vínculo de la minería ilegal con grupos armados ilegales y funcionarios corruptos incrementa el miedo entre otros funcionarios de bajo rango, ciertas autoridades locales, especialistas académicos y campesinos.

Uno de aquellos expertos, que pidió proteger su identidad “para no exponerse a eventuales represalias de los delincuentes y de las autoridades”, explica que para evitar el lavado de oro ilegal mediante la exportación, el primer paso debe ser controlar la emisión de certificados de exportación y cotejar la información en línea con las otras bases de datos de la misma Arcom, como el Catastro Minero.

Un funcionario del MAE –que también pidió declarar bajo anonimato– asegura que es relativamente fácil cotejar la información de lo que se declara en los certificados de exportación con lo que realmente se produce en los diferentes tipos de minería. “Dado que todo este sistema es en línea –explica–, es factible que se incluya un paso más de verificación para que se controle de qué tipo de minería proviene y, según esto, ver la cantidad que se puede procesar y vender al exportador (…) pero ni siquiera se verifica que sean concesiones mineras activas”.

Los técnicos mineros consultados reiteran que no existe fiscalización en las canchaminas, que es donde se recibe el material concentrado que se debe procesar en las plantas de beneficio. Esta falta de vigilancia permite el ingreso de material ilegal sin registro para ser procesado en estos patios. Una vez que está listo se vende como si fuera legal.

En Ecuador, no hay certeza sobre la cantidad de plantas de beneficio que existen. De acuerdo con un documento de la Dirección de Información y Transparencia de las Actividades Mineras del MAE, hasta el 2021 estaban registradas 171 plantas de beneficio. Sin embargo, el estudio Una crisis dorada. Minería ilegal y cadenas de suministro del oro en Ecuador, de Marcena Hunter, directora del área de Industrias Extractivas de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), resalta que en 2023 operaban en Ecuador 156 plantas de procesamiento registradas, la mayoría ubicadas en Portovelo, provincia de El Oro, y sus alrededores. “No obstante, el número exacto es incierto –aclara Hunter en el documento, que fue publicado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO)–, ya que no todas están registradas como entidades procesadoras ni figuran en los registros del Banco [Central del Ecuador]. Entrevistados estiman que actualmente el número de procesadoras en la zona de Portovelo oscila entre 80 y 140, o incluso más”, dice el documento.

En el informe de la Arcom, mientras tanto, estaban inscritas 213 plantas de beneficio en todo el Ecuador, hasta diciembre del 2024.

José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida, asegura que hay más plantas informales: “Incluso sabemos que se instaló una planta de beneficio en uno de los hoteles de Napo, lo informamos a las autoridades hace meses”, añade.

Hunter, en su documento, recomienda también “establecer la obligatoriedad de registrar todas las plantas de procesamiento o plantas de beneficio, haciendo públicos los detalles sobre sus estructuras de propiedad”.

El documento de Hunter plantea la necesidad de implementar un sistema nacional de trazabilidad del oro desde su extracción hasta su exportación, integrando la información proveniente de Arcom, Servicio Nacional de Aduanas, el Banco Central y las fuerzas de seguridad. Tanto Hunter como las fuentes consultadas coinciden en algo adicional: para combatir la minería ilegal se debe reforzar la transparencia financiera y combatir los flujos financieros ilícitos.

Una agencia de control en soletas

Los costos de producir una onza de oro varían según el tipo de minería. Por ejemplo, en minería aluvial −la que se realiza en las orillas de los ríos− se requiere una inversión de USD 350, aproximadamente, si se lo hace de manera ilegal. Mientras que para un minero aluvial legal el valor inicial asciende a unos USD 600 por los costos de cumplir con los requisitos y normativas ambientales que exige el Estado.

Para un pequeño minero formal, el costo de producir una onza de oro fluctúa entre USD 1.200 y 1.400 incluyendo en ese valor los rubros de personal contratado, derechos, impuestos y servicios de seguridad privada.

Solo en la provincia de Napo, la minería ilegal aluvial genera un aproximado de USD 8 millones cada 24 horas, de acuerdo con la información de José Moreno, de Napo Ama la Vida. “Conocemos que la Arcom ha calculado que el oro ilegal representa cinco millones diarios, cuando las máquinas (excavadoras) llegan a la tierra con oro deben producir por lo menos 450 gramos de oro al día para que la operación sea rentable. Pero esa es la producción más baja, hay ríos donde la producción supera los 700 gramos de oro cada 24 horas”.

De acuerdo con estas cifras, el dinero que mueve el oro en un solo día y en una sola provincia supera ampliamente el presupuesto anual de la Arcom, que para el 2024 fue de apenas USD 1,6 millones y su ejecución fue del 84,84%. En 2024, esa agencia estatal identificó 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias.

Destruir maquinaria no detiene a la minería ilegal

El 24 de enero del 2023, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró a la minería ilegal y “a todas las actividades relacionadas como una amenaza directa a la seguridad integral del Estado”. Sin embargo, los focos de minería ilegal aumentan, entre otras cosas, porque las acciones estatales para evitarlo no abordan el problema como un asunto de seguridad –con el reforzamiento financiero y la depuración de entidades como la Arcom–, sino que se limitan a patrullajes militares, detenciones aisladas y destrucción de maquinaria, que poco o nada sirven para detener la expansión de la minería ilegal.

En junio pasado, en la vía Palanda-Zumba, en la provincia de Zamora Chinchipe, dos camiones esperaban estacionados a unos cientos de metros de un control militar antes de continuar su viaje. Sobre sus plataformas había una excavadora y una clasificadora tipo zeta. Cuando el control terminó, la maquinaria y las zetas cruzaron el pueblo, ya sin la presencia militar, rumbo a un frente minero.

El Ministerio de Defensa, en mayo de 2025, reportó que 231 retroexcavadoras y casi 50 dragas fueron inhabilitadas en 16 meses. Las Fuerzas Armadas informan cada semana sobre operativos en los cuales se destruye excavadoras y, por lo tanto, se pierde el rastro de su origen, de sus propietarios y de los registros oficiales que deberían tener y que constituyen información crucial para determinar la trazabilidad de la producción de oro.

En Ecuador, cada excavadora se compra, en promedio, con las ganancias de una semana de trabajo en los frentes mineros ilegales, cuentan las fuentes vinculadas a esta actividad en la provincia de Napo. Una maquinaria usada puede costar alrededor de USD 150.000. El valor comercial de una maquinaria nueva puede alcanzar los USD 600.000, aunque el promedio es de USD 250.000. Los compradores pagan en efectivo, a plazos, o con las llamadas “chocolatinas”, que son piezas de oro del tamaño de una tableta de chocolate mediano.

Como se mostró en una publicación anterior realizada con Connectas, la maquinaria pesada se vende sin controles y con las mismas facilidades que ofrece una motocicleta, mientras la normativa que podría ayudar a identificar operaciones de minería ilegal mediante el rastreo de esa maquinaria no se respeta.

El Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) −que reemplazó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas− dispone que toda la maquinaria pesada en Ecuador salga de los concesionarios matriculada y registrada en el Sistema de Información de Transporte y Obras Públicas (Sitop). Pero esto no se cumple.

En la práctica, este equipo periodístico comprobó que solo la maquinaria utilizada para la ejecución de contratos con el Estado tiene matrícula y una placa de identificación en los costados de cada vehículo.

Pero esta no es la única norma ignorada. Desde el 2017 está vigente el Acuerdo Ministerial No. 002, que contiene “las disposiciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera y transporte comercial de carga pesada de productos forestales”. De acuerdo con esta normativa, toda la maquinaria pesada debe contar con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) antes de que un comprador reciba el vehículo adquirido.

La información de los dispositivos de rastreo satelital –según la norma– debe administrarse de manera coordinada entre los ministerios de Energía y de Ambiente, que desde la fusión dispuesta por el gobierno de Daniel Noboa constituyen el MAE. Sin embargo, no existe control alguno sobre el uso obligatorio de GPS y con la fusión en marcha, no existe claridad sobre la responsabilidad de estos procesos.

La fusión ministerial diluye responsabilidades

Desde el 27 de julio, cuando el gobierno ecuatoriano anunció la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía, para formar el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), varias oenegés y activistas ambientales expresaron su inconformidad. WCS tituló un comunicado: “Ecuador alerta sobre grave retroceso institucional tras fusión…”; WWF calificó como “un retroceso institucional ante la fusión del Ministerio de Ambiente con Energía y Minas”, mientras que la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) alertó: “La defensa ambiental está en riesgo”. José Moreno resaltó que la fusión de los ministerios “será un tiro en el pie, hasta ahora no han podido controlar nada”.

La concentración de diferentes tipos de infracciones bajo una misma autoridad. “podría llevar a sanciones desproporcionadas, como la revocación de una concesión por un derrame, en lugar de aplicar multas y planes de remediación”, señaló un vocero de una petrolera.

A pesar de las críticas, el 15 de septiembre empezó a operar oficialmente la nueva estructura del MAE. Con la fusión, el reto de controlar la minería ilegal cambió de reglas. La ministra Inés Manzano tiene bajo su responsabilidad gran parte de la vigilancia de la actividad delictiva, pues el nuevo MAE está ahora a cargo de la emisión de los permisos ambientales, de las concesiones mineras y el control a estas actividades.

El paraguas institucional para el control minero está en el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), creado en octubre de 2024 por disposición presidencial, y presidido por un funcionario de su confianza: José Julio Neira Hanze.

“El MAE tiene tres de las cuatro patas del control a la minería ilegal” en el Conim, acota Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, y añade con optimismo que “mientras se mantenga la actual estructura política en el Ecuador, con Manzano y Neira Hanze al frente, veo factible que el control a la minería se realice con mejores resultados”.

El Conim es la nueva versión de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi), que había sido creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 754 del 6 de mayo del 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, y renovado sin cambios y con pocos resultados en cinco ocasiones, la última durante la presidencia de Guillermo Lasso.

El nuevo Comité está presidido por Neira Hanze, quien es también secretario general de Integridad Pública, delegado del Presidente para el Comité de Asociaciones Público-Privadas y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico la (UAFE). Neira, junto con Manzano, son de los funcionarios de mayor confianza del presidente Noboa.

Un funcionario del MAE, bajo reserva, anunció que se están coordinando más acciones “en territorio” como parte de las coordinaciones del Conim. Durante la primera semana de septiembre, se realizaron varios operativos simultáneos contra la minería ilegal en varias provincias, bajo la misma lógica de destruir maquinaria e insumos.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.