La selva amazónica, la más grande del mundo, se ha convertido en un territorio cada vez más hostil. En muchas zonas, especialmente en aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante.

Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados.

De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio.

Presencia de facciones y grupos armados en la Amazonía

Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonía. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría Otros.

Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonía, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de grupos armados y personas involucradas en economías ilícitas.

En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio.

| 987 MUNICIPIOS de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. | 211 MUNICIPIOS de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio | 7 GRUPOS ARMADOS ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. |

La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven seducidos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales inéditos en sus comunidades. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus comunidades, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas antipersonas.

En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas.

Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales.

Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.

La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa.

Por otra parte, los científicos advierten de que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara el 20-25 % de la cobertura forestal original y, con aproximadamente el 17 % ya talado, este umbral parece cada vez más alcanzable.

Los pueblos indígenas, que han demostrado ser los más capaces en la conservación forestal en la Amazonía, son cada vez más blanco del crimen organizado, ya que representan un obstáculo para el avance de las actividades delictivas. Las comunidades indígenas imponen barreras naturales mediante grupos de vigilancia que detectan actividades ilícitas y prácticas colectivas de gestión de la tierra. Consideran la silvicultura no solo como una forma de vida ancestral, sino también como una forma de resistencia a las actividades ilegales. Sin embargo, esto a veces provoca disputas internas, como lo demuestran los enfrentamientos entre comunidades indígenas a favor y en contra de la minería a lo largo del río Santiago en Perú. Proteger su vida comunitaria, sus mecanismos de defensa y sus alternativas de subsistencia es esencial para la protección y la supervivencia de la Amazonía.

El conflicto colombiano se derrama

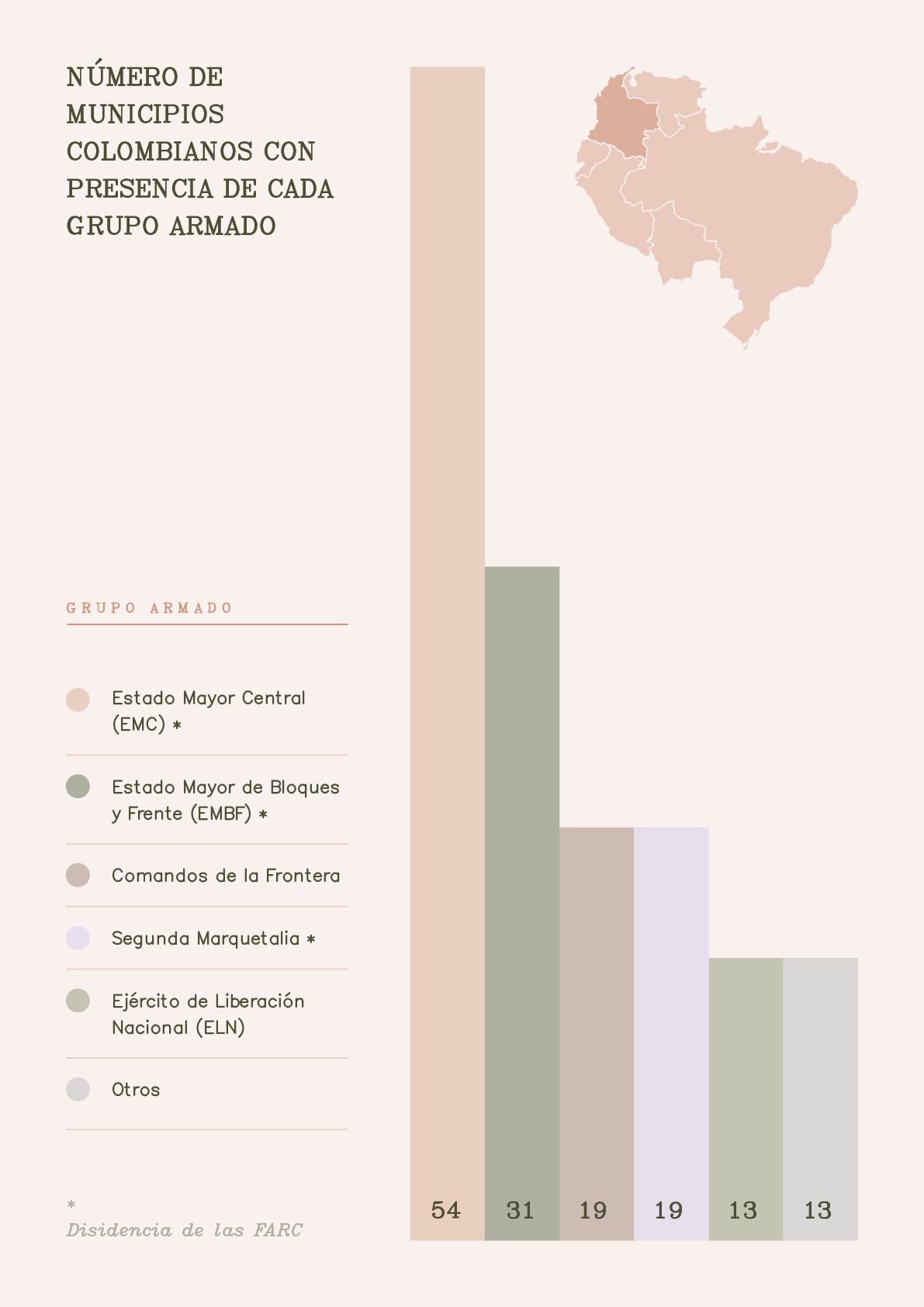

El conflicto interno de Colombia se fragmentó tras el acuerdo de paz de 2016, que logró desmovilizar a más de 13 mil combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, la vacilante implementación durante los gobiernos de Iván Duque y el actual presidente, Gustavo Petro, no logró abordar muchas de las causas fundamentales del conflicto. Los esfuerzos fallidos por construir o reconstruir la presencia del Estado en territorios abandonados y azotados por el conflicto permitieron que nuevas organizaciones criminales, grupos armados y grupos disidentes de las FARC (aquellos que nunca firmaron el acuerdo de paz de 2016 o se rearmaron posteriormente) intensificaran la violencia en territorios ricos en recursos naturales o corredores cruciales para el tráfico de drogas.

La estrategia de paz total del presidente Petro, cuyo objetivo era negociar soluciones con los grupos armados y criminales, condujo a un alto al fuego entre las fuerzas estatales y ciertos grupos armados no estatales. Sin embargo, esto facilitó involuntariamente la competencia violenta entre los grupos armados no estatales, sin que el Estado se convirtiera necesariamente en un objetivo. Tras el fracaso de varias negociaciones y la suspensión de los ceses al fuego, los grupos armados volvieron a dirigir su violencia hacia el Estado y las fuerzas gubernamentales fueron objeto de ataques cada vez más frecuentes mediante atentados, en ocasiones con drones, y la instrumentalización de civiles desarmados como escudos humanos para detener las operaciones del ejército.

En la espiral de violencia que vive Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró que la situación humanitaria había alcanzado su peor punto en ocho años, citando la intensificación de las hostilidades y la disminución del respeto por el derecho internacional humanitario. La organización con sede en Ginebra reconoce ocho conflictos armados en Colombia, entre ellos el que enfrenta al Estado y a grupos que operan en la Amazonía, como las organizaciones disidentes ELN y las FARC, y entre grupos armados, como los Comandos de la Frontera y grupos disidentes de las FARC.

La dinámica de los conflictos afecta gravemente a las comunidades locales, que se han convertido progresivamente en el blanco de grupos armados no estatales que las ven como una fuente de ingresos mediante la extorsión y los impuestos forzados, como ocurre en las zonas controladas por la guerrilla en Guaviare y Caquetá, como escudos humanos, como se ve en El Retorno (Guaviare), o como base para la legitimación política. Cada vez más, los consejos comunitarios y los líderes étnicos se enfrentan a presiones, cooptación y amenazas para que se adhieran a los deseos de los grupos armados. Las comunidades y las empresas locales son objeto de extorsiones, incluidos los ganaderos y las comunidades que reciben pagos por créditos de carbono de proyectos de conservación.

Desde el acuerdo de paz de 2016, más de 1,4 millones de personas se han visto sometidas a confinamiento forzoso, lo que significa que no pueden salir del perímetro de su comunidad para acceder a productos básicos como alimentos o medicinas debido a la dinámica del conflicto, como la violencia continua y las minas antipersonas. El desplazamiento forzoso también se produce como desplazamiento individual «gota a gota», en el que las personas se marchan gradualmente en lugar de en éxodos masivos. Las minas antipersonas y el reclutamiento de menores, a veces a punta de pistola, son prácticas habituales. Por primera vez en ocho años, se han documentado confinamientos, restricciones de movilidad y artefactos explosivos en el departamento de Amazonas.

Su objetivo es ampliar el control territorial, reclutar combatientes y acumular poder económico. Esto significa que sus operaciones pueden extenderse más allá de las fronteras amazónicas, lo que está ocurriendo en toda la región.

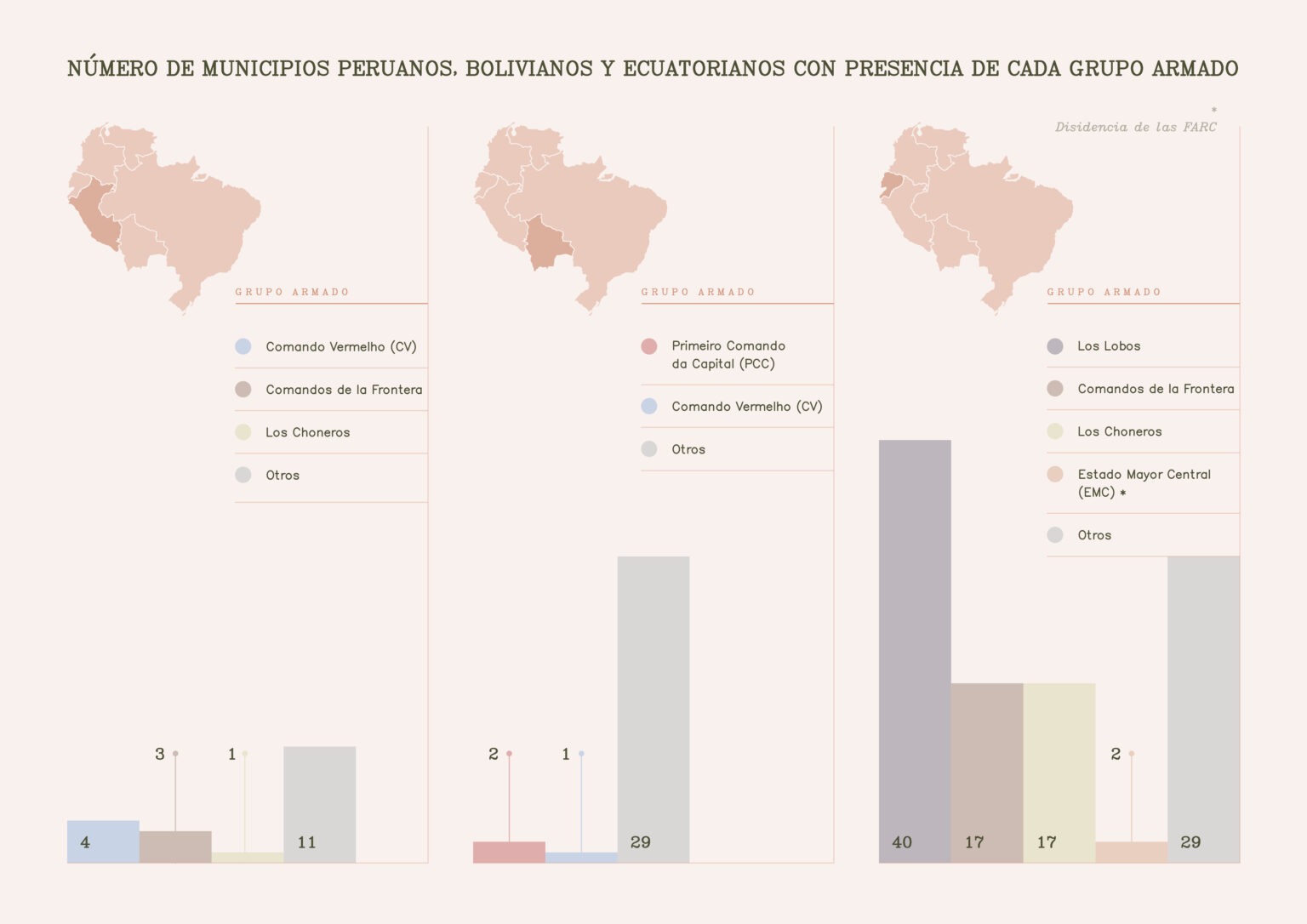

Al sur, los Comandos de la Frontera se expandieron hacia Ecuador y Perú, donde gestionan laboratorios de drogas, campos de entrenamiento y operan corredores hacia ciudades portuarias del Pacífico como Guayaquil, y hacia Brasil; un importante mercado consumidor y centro de tránsito hacia Europa y África Occidental. Los corredores de drogas del Amazonas cobraron importancia debido al aumento de las incautaciones y la vigilancia en las rutas directas desde América Latina hacia Europa.

En Ecuador, los Comandos de la Frontera se aliaron con Los Lobos, controlando las zonas de extracción ilegal de oro, mientras que Los Choneros incursionaron violentamente en el sur de Putumayo, Colombia, para adquirir pasta base de cocaína. En Perú, los Comandos de la Frontera se extendieron hasta la ciudad de Iquitos y más allá, hacia zonas vecinas a Brasil, como Mariscal Ramón Castilla, donde también está presente el Comando Vermelho, el grupo delictivo originario de Río de Janeiro.

Expansión de la delincuencia brasileña

El control criminal en la Amazonía brasileña ha experimentado una transformación significativa durante la última década y media. En el estado brasileño de Amazonas, inicialmente dominado por la Familia do Norte, con sede en Manaos, que estableció fuertes vínculos con las guerrillas colombianas y los productores de coca peruanos alrededor de 2010, la región se sumió en la violencia cuando el pacto de no agresión entre los principales grupos delictivos brasileños, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), se rompió en 2016. Tras la fragmentación de la Família do Norte en los años siguientes, muchos de sus miembros se unieron al Comando Vermelho para formar el CV-AM (la rama del Comando Vermelho en Amazonas), mientras que otros fundaron un grupo escindido llamado Os Crías en la ciudad fronteriza de Tabatinga, con el apoyo financiero y armamentístico del PCC.

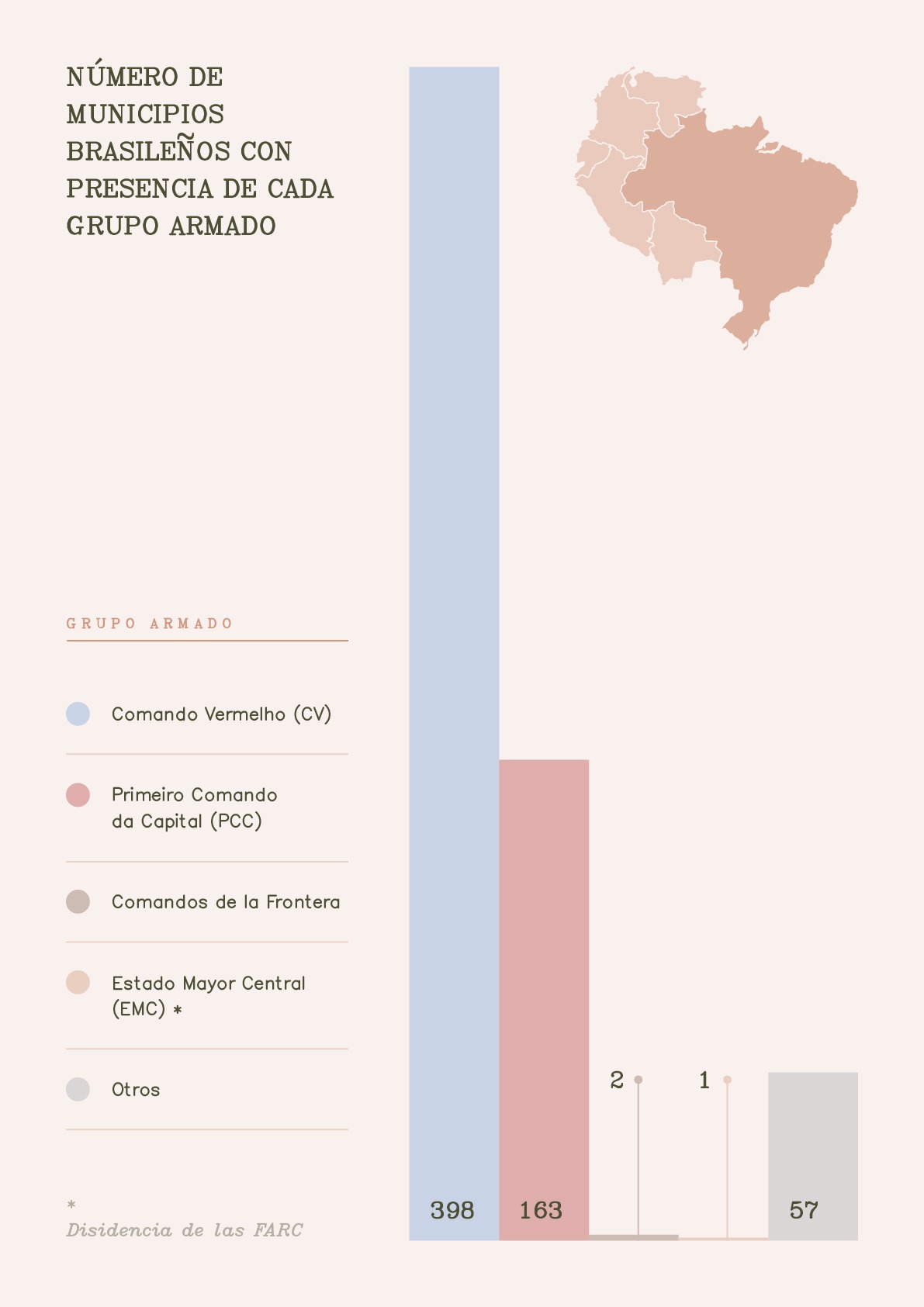

| 403 Municipios de la Amazonia cuentan con la presencia de COMANDO VERMELHO. Además de Brasil, el grupo también está presente en Perú y Bolivia. | 165 Municipios de la Amazonía cuentan con la presencia del PCC. Además de Brasil, el grupo también está presente en Bolivia. | 95 Municipios de la Amazonia cuentan con la presencia de ambos grupos brasileños: PCC Y COMANDO VERMELHO. |

La muerte del líder de Os Crías, Brendo, en 2023 marcó el fin de su rápida expansión y consolidó el dominio de CV-AM en toda la región de la triple frontera. CV-AM opera ahora una sofisticada red que abarca Brasil, Colombia y Perú, manteniendo su presencia en las prisiones de Tabatinga y Leticia, al tiempo que gestiona la producción de coca y las rutas de tráfico en estos territorios. El Comando Vermelho logró introducirse en las zonas de producción de coca y fabricación de cocaína de las regiones peruanas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, controlando así varios eslabones críticos de la cadena de suministro de cocaína.

Al mismo tiempo, el PCC de São Paulo ha ampliado sus operaciones más allá de sus territorios tradicionales al hacerse con el control de la «Rota Caipira», una importante ruta de tráfico de cocaína boliviana y marihuana paraguaya. Bolivia es un punto clave para la expansión de la campaña internacional del PCC, ya que es un importante productor de cocaína sin acceso al mar, lo que hace que la red de transporte del PCC al puerto de Santos sea estratégicamente valiosa. La ruta transporta la cocaína producida en Bolivia a través de Mato Grosso do Sul hasta puertos como Santos (en la costa del estado de São Paulo) para su exportación a los mercados europeos, africanos y norteamericanos. El PCC obtuvo el control tras el asesinato en 2016 de Jorge Rafaat Toumani, conocido como el «rey de la frontera», que había sido el intermediario entre el PCC y los grupos locales.

Más allá de las rutas de tráfico, el PCC se ha diversificado hacia operaciones mineras en Roraima, particularmente en las tierras indígenas yanomami fronterizas con Venezuela. Allí, según informes, la organización recluta a migrantes venezolanos para trabajar en las explotaciones mineras y las actividades económicas adyacentes, incluyendo la seguridad y el trabajo sexual. Esta expansión refleja la mayor internacionalización del PCC, con más de 600 miembros activos en Venezuela, alrededor de 150 en Bolivia y operaciones que se extienden hasta las Guayanas.

Allí, según informes, la organización recluta a migrantes venezolanos para trabajar en las explotaciones mineras y las actividades económicas adyacentes, incluyendo la seguridad y el trabajo sexual. Esta expansión refleja la mayor internacionalización del PCC, con más de 600 miembros activos en Venezuela, alrededor de 150 en Bolivia y operaciones que se extienden hasta las Guayanas.

Ambas organizaciones criminales han transformado los puertos brasileños en centros de tránsito fundamentales para el tráfico internacional de drogas. El PCC se ha convertido en un actor esencial en el suministro del mercado europeo de cocaína, valorado en más de 11 mil millones de euros, mientras que Brasil es el punto de partida del 70 % de la cocaína incautada en África y del 46 % incautada en Asia entre 2015 y 2021, cifras que probablemente hayan aumentado. En concreto, en la Amazonía, el mayor cargamento de cocaína jamás interceptado en un puerto brasileño tuvo lugar en Vila do Conde, en Barcarena, cerca de Belém. Por su parte, Manaos es un importante punto de tránsito por donde llegan las drogas a través del río Solimões y se distribuyen por el río Amazonas para su distribución nacional o su envío internacional. Tanto el CV como el PCC mantienen una presencia significativa en Belém y Manaos, lo que facilita estas operaciones.

Estas extensas redes de tráfico explotan las vulnerabilidades sistémicas de la infraestructura portuaria de Brasil, incluidas las instalaciones de exportación gestionadas de forma privada, donde la mercancía puede almacenarse durante meses, lo que crea oportunidades para la corrupción. Una reciente investigación policial reveló la profunda penetración del PCC en el sector privado, incluido el sector financiero y una cadena de suministro de combustible integrada verticalmente. La organización de São Paulo ha sido designada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su papel en el tráfico mundial de drogas, en colaboración con organizaciones criminales europeas, incluida la ‘Ndrangheta. Sus operaciones se centran principalmente en Bélgica, España y los Países Bajos como puntos de entrada en Europa, utilizando sofisticados métodos de ocultación para transportar grandes cantidades de cocaína a través del extenso sistema portuario de Brasil.

Anarquía en la Amazonía venezolana

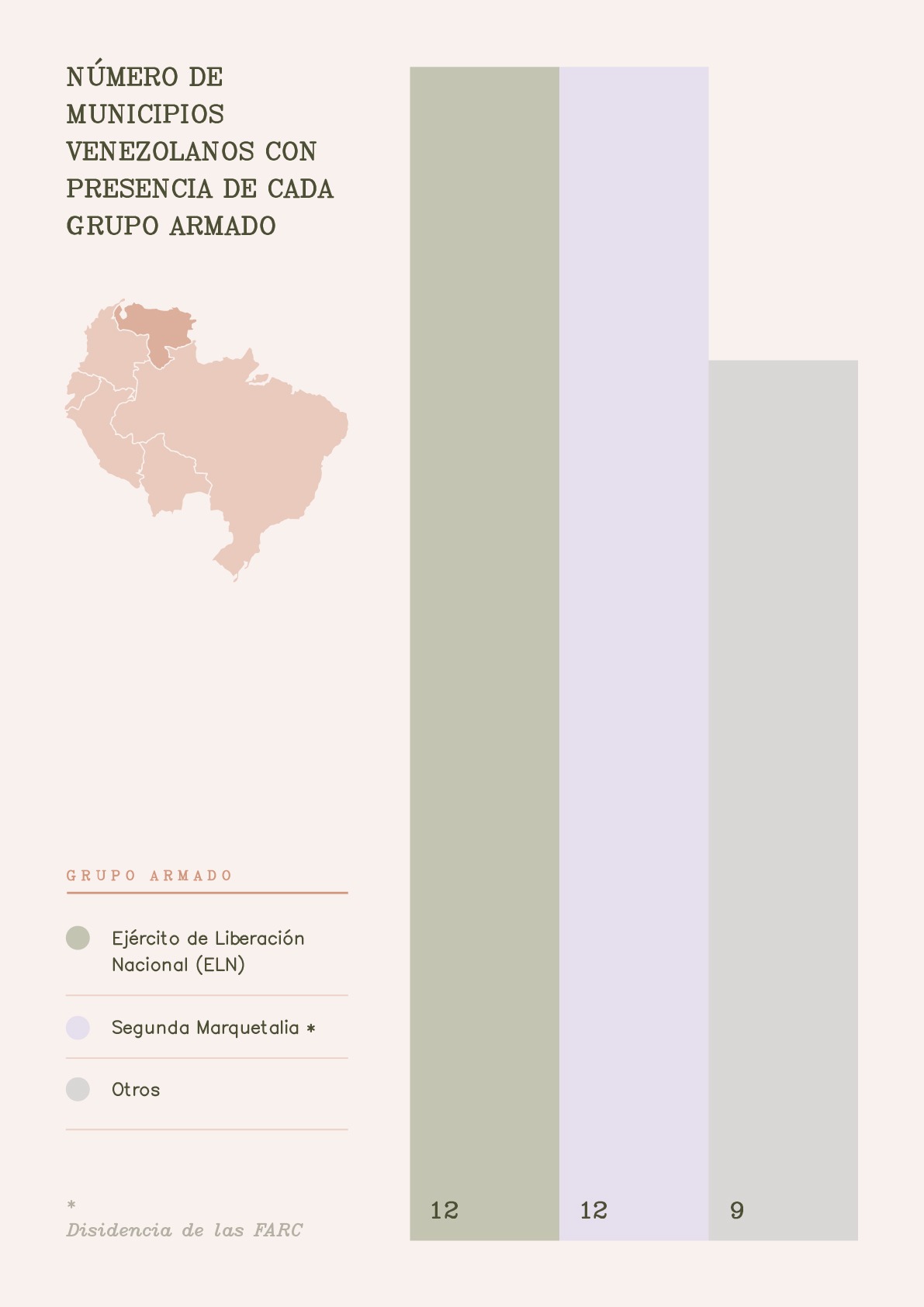

Las regiones venezolanas al sur del río Orinoco representan uno de los mayores retos de seguridad en la Amazonía. Las fuerzas estatales colaboran abiertamente con grupos armados no estatales, incluidos actores extranjeros, mientras saquean zonas de gran biodiversidad en busca de recursos naturales. Las organizaciones guerrilleras colombianas han establecido una presencia más abierta en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. El ELN y la Segunda Marquetalia operaban en una alianza territorial, dividiéndose el territorio y coordinando su participación en economías ilícitas.

En los tres estados se lleva a cabo la extracción ilegal de oro y minerales críticos —incluidos los necesarios para la tecnología requerida para la transición energética— utilizando rutas similares a las del tráfico de drogas y armas. Si bien la coca se cultiva y procesa principalmente en Colombia, también se ha informado de la existencia de laboratorios, almacenes y pequeñas plantaciones en el estado de Amazonas. Este territorio facilita los desplazamientos hacia Brasil a través del Río Negro, las salidas desde docenas de pistas de aterrizaje clandestinas cerca de la frontera con Colombia o las rutas sobre el río Orinoco, una de las principales vías de suministro para los semisumergibles que transportan cocaína hasta mar abierto antes de transferirla a buques portacontenedores en rutas comerciales mundiales, principalmente hacia África Occidental y Europa. El alcance de la presencia y el control de la guerrilla colombiana sobre la ruta del Orinoco es evidente a través de la presencia del ELN y los disidentes de las FARC en Delta Amacuro, que se extiende hasta la desembocadura del Orinoco.

A principios de agosto de 2025, la alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia terminó abruptamente cuando el ELN tendió una emboscada a los líderes del frente Acacio Medina que opera en el estado de Amazonas, lo que desencadenó una serie de escaramuzas en la zona fronteriza con Colombia. El ELN ha estado intentando apoderarse de los territorios con presencia de la Segunda Marquetalia en su intento por controlar totalmente la frontera entre Colombia y Venezuela, supuestamente con la aprobación tácita de Caracas. Durante muchos años, ambas organizaciones han operado en coordinación con las fuerzas estatales, controlando conjuntamente las minas de oro ilegales y los ingresos del tráfico de drogas. Los sistemas operan como organizaciones independientes —por ejemplo, Tren de Guayana en El Callao o 3R en el municipio de Tumeremo— con incursiones esporádicas en Guyana. Varios enfrentamientos armados con las tropas estatales guyanesas en el río fronterizo Cuyuní han aumentado las tensiones entre ambos países.

Ecuador, Bolivia y Perú: grupos locales

El narcotráfico opera en todos los departamentos amazónicos de Bolivia, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil y Perú. El PCC brasileño ha establecido operaciones confirmadas en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, donde dos narcotraficantes de alto nivel vivían bajo identidades falsas: el brasileño Marcos Roberto de Almeida «Tuta» (segundo al mando del PCC) y Sérgio Luiz de Freitas Filho (líder del PCC que residió allí durante 10 años). Grupos locales operan como clanes facilitadores en toda la región.

Estas redes criminales se aprovechan del abandono estatal en las fronteras para traficar con drogas y recursos naturales —maderas preciosas, fauna silvestre, frutos silvestres y oro— hacia los mercados de Estados Unidos, China, Oriente Medio y Europa. La minería ilegal florece sin control en la Amazonía septentrional de Bolivia a través de barcazas operadas por chinos o colombianos, que trabajan con cooperativas locales, mientras que las autoridades evitan por completo estas zonas, dejando a las poblaciones indefensas. Otras actividades delictivas son el tráfico de madera, el cultivo de coca en zonas protegidas y el tráfico de tierras por parte de actores que operan con total impunidad.

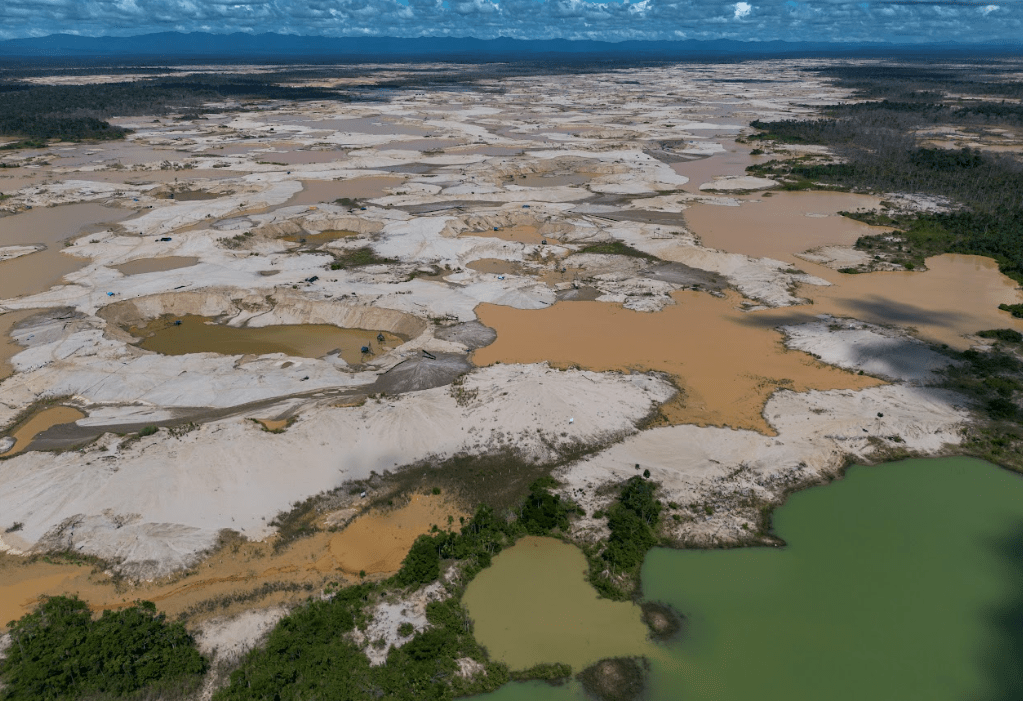

En Perú, la minería ilegal de oro continúa sin cesar en Madre de Dios y se expande en Loreto, ambas zonas fronterizas. Los cultivos de coca han aumentado en estas regiones y en Ucayali, donde también abunda la extracción ilegal de madera y donde los líderes indígenas han sido objeto de violentos ataques por parte de las redes delictivas. Tanto en una región como en la otra, el crimen organizado y las bandas delictivas locales están presentes.

Ecuador se enfrenta a una de las escaladas de violencia y desintegración de la seguridad más graves. Desde las negociaciones de paz con las FARC en Colombia en 2016, la fragmentación de los grupos armados ha reforzado la presencia de disidentes de las FARC en los departamentos fronterizos con Ecuador, lo que ha reforzado las rutas de tránsito de cocaína hacia el sur, hasta los puertos de salida ecuatorianos que abastecen a los mercados estadounidenses y europeos. Los grupos colombianos consolidaron estos corredores de tráfico asociándose con bandas ecuatorianas como Los Choneros, pescadores y traficantes locales, al tiempo que se infiltraron en las instituciones estatales y desde ahí corrompen a funcionarios de aduanas, operadores de la justicia y políticos locales.

Las bandas nacidas en las cárceles de Ecuador se han expandido a las regiones amazónicas a medida que la crisis de seguridad se agravaba durante la pandemia. Los Lobos han cambiado su enfoque hacia el control de las cadenas de suministro de cocaína y la expansión hacia zonas de producción ilegal de oro, y ahora operan en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Por su parte, Los Choneros, que se originaron en la costa de Manabí en la década de 1990, han entrado en Perú a través del disputado río Santiago, centrándose en zonas donde operan barcazas de extracción ilegal de oro.

En Ecuador, se produjo un cambio fundamental en 2018-2019 con el descubrimiento de importantes yacimientos de oro en La Merced de Buenos Aires, al norte del país, que atrajo a cientos de mineros ilegales, entre ellos migrantes venezolanos, colombianos y locales. Cuando las autoridades desmantelaron esta operación en 2019 sin una estrategia a largo plazo, los mineros se dispersaron por el norte de la Amazonía, en particular por la provincia de Napo.

| 5x es el AUMENTO DE LA TASA DE HOMICIDIOS en la Amazonía ecuatoriana en cuatro años. |

Este desplazamiento alteró drásticamente la dinámica criminal. Los Lobos aprovecharon la afluencia de mineros, identificaron la minería de oro como una fuente de financiación muy rentable y se expandieron por toda la Amazonía mediante esquemas de extorsión. Entre 2023 y 2024, su alianza con el grupo armado colombiano Comandos de la Frontera en las provincias fronterizas ha implicado el asesinato de presuntos miembros de Los Choneros para ganarse el apoyo local proporcionando servicios de seguridad. En las provincias amazónicas de Napo, Sucumbíos y Orellana, las tasas de homicidios aumentaron de 10 por cada 100 mil habitantes en 2021 a más de 50 en 2024.

La violencia y la inseguridad han aumentado debido a la falta de capacidad de las autoridades locales para hacer frente a las operaciones delictivas, mientras que la corrupción se infiltra en las instituciones, las autoridades y las comunidades. El impacto social resulta especialmente devastador, ya que los grupos delictivos invaden los territorios indígenas y rurales y obligan a participar en actividades ilícitas que violan las prácticas tradicionales. La destrucción del medio ambiente agrava estos problemas, ya que el mercurio y la contaminación tóxica procedente de la minería ilegal envenenan las fuentes de agua, la flora, la fauna y la salud pública, causando daños duraderos a las comunidades locales y al ecosistema amazónico en general.

Conclusión

El fragmentado ecosistema criminal del Amazonas, caracterizado por unas pocas zonas bajo control hegemónico, ha entrado en una era de violencia exacerbada impulsada por los precios máximos del oro y el aumento de la demanda mundial de cocaína. Esta convergencia convierte al Amazonas en una de las regiones más violentas y con mayor índice de criminalidad del mundo. Las alianzas entre los grupos del crimen organizado siguen siendo volátiles y temporales, mientras que las disputas territoriales por los corredores de tráfico, los mercados de drogas y las zonas de producción catalizan la violencia en los territorios rurales y urbanos del Amazonas.

Desde las organizaciones criminales transnacionales hasta las bandas locales, estas redes operan negocios globales de tráfico de drogas y extracción de oro. Quienes buscan ingresos complementarios o se ven excluidos de las principales economías ilícitas recurren cada vez más a la extorsión, lo que afecta a las poblaciones locales, especialmente en Colombia y Ecuador. Mientras tanto, las economías emergentes —incluidos los intentos de prácticas de transición verde, como la imposición de créditos de carbono o la extracción de minerales de transición— están comenzando a remodelar el panorama criminal.

La violencia se extiende más allá de las organizaciones rivales y las fuerzas estatales para atormentar a las comunidades amazónicas, que se enfrentan a desplazamientos forzados, confinamientos y coacciones violentas, ya que son instrumentalizadas para servir a agendas criminales.

Estos delitos tienen un carácter transnacional debido al movimiento transfronterizo de mercancías, armas, personas y dinero, aunque también son habituales los intercambios directos, como cocaína por armas. Los impactos medioambientales, como los vertidos de petróleo, el pescado contaminado con mercurio y los incendios forestales, también traspasan las fronteras internacionales, lo que requiere respuestas regionales por parte de los Estados que se ajusten al alcance de las redes delictivas y aborden las amenazas transnacionales.

La creciente capacidad de los grupos delictivos para infiltrarse en las economías formales —especialmente para el lavado de dinero a través de la apropiación de tierras, la ganadería y las inversiones en agricultura industrial— hace que sea cada vez más difícil combatirlos, sobre todo cuando sus tentáculos delictivos se extienden a las autoridades locales y las instituciones estatales.

En primera línea de la defensa medioambiental y cultural se encuentran las comunidades locales del Amazonas —poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y otras poblaciones tradicionales— que a menudo protegen vastos territorios de selva tropical mediante grupos de vigilancia y protección. Esto las convierte en objetivos principales de las organizaciones criminales, especialmente en los lugares donde la presencia del Estado es más débil o donde se ha comprometido la aplicación de la ley.

En última instancia, mientras los ingresos procedentes de actividades delictivas sigan corrompiendo a las fuerzas estatales, los jueces y las autoridades locales de la Amazonía, la corrupción seguirá siendo uno de los principales obstáculos para la eficacia de las estrategias de conservación y seguridad en toda la cuenca amazónica.

En 2026, la región se enfrentará a una dura prueba. Tras dos conferencias consecutivas sobre medio ambiente y clima en la región —la COP16 sobre Biodiversidad en Colombia (2024) y la COP30 sobre el Clima en Brasil (2025)—, es posible que la atención internacional decaiga. Mientras tanto, las elecciones en las tres principales economías amazónicas —Brasil, Colombia y Perú— podrían remodelar la región y las actitudes hacia la conservación de la naturaleza, la preservación cultural y los objetivos climáticos.

Investigación

Bolivia: Amazon Underworld

Brasil: Leandro Barbosa, Adriana Amâncio y Isabel Lima

Colombia: Bram Ebus, Daniela Castro y Juanita Vélez

Ecuador: Diego Cazar Baquero y Paúl Mena

Perú: Pamela Huerta, Alonso Marín Jiménez y José Luis Huacles

Venezuela: Bram Ebus y María Ramírez.

Portada e infografías

Laura Alcina

Mapas

Natalie Barusso