Mercy Borbor Córdova es oceanógrafa e investigadora senior del Centro Internacional del Pacifico para la Reducción de Riesgos de Desastres. Trabaja en el Reporte Especial de Ciudades y Cambio Climático del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Por Dagmar Flores / @DagmarMayari

El pasado 22 de junio, Mercy Borbor Córdova cumplió 65 años y está a punto de retirarse. Su trabajo investigativo acerca del cambio climático nos deja una huella visionaria acerca de todo aquello que puede y debe mejorar para las próximas generaciones.

Para llegar a ser la artífice de grandes descubrimientos y obtener los reconocimientos profesionales que ha alcanzado, Mercy superó varias etapas. Encontrarse primero a sí misma fue una de ellas.

Mercy vivió la ciencia desde el hogar. Su madre fue profesora de Ciencias Naturales y su padre, de Física. Ella era originaria de la Sierra centro de Ecuador y su padre, de la costera ciudad portuaria de Guayaquil. Así que su infancia la pasó viajando entre regiones, analizando, observando cómo cambiaba la naturaleza, del mar hacia los volcanes, del llano a las cumbres, del calor del océano Pacífico al frío andino. Lo que más valora de la educación que recibió de ellos es, precisamente, la capacidad de observar.

Su educación formal provino del sistema público. Estudió en el Colegio Nacional Dolores Sucre y eligió la especialización de Física Matemática, pues la mirada lógica del mundo era su obsesión. Se graduó a los 16 años.

Ya en las aulas universitarias de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), fue parte de un grupo de apenas cuatro estudiantes en la licenciatura de Oceanografía: eran dos hombres y dos mujeres. La carrera se enfocaba en entender la dinámica del océano y cómo este influye en la biología y en los ecosistemas. Más tarde, esa licenciatura cobró mayor relevancia y la institución la transformó en una ingeniería.

Mercy Borbor se toma unos segundos para recordar aquellos años. Ahora, desde un rincón en la sala de su casa, flanqueada por un par de cuidadas plantas –que quizás hablan de su amor por la naturaleza–, reconoce constantemente ese apoyo que sus padres le brindaron durante su formación profesional. Sus memorias son gestos emocionados. Ella, la científica apasionada, sabe que, si hubiera estudiado derecho, medicina o música, habría contado con todo su respaldo también. “Cuando escucho a mis estudiantes decir: ‘es que ya me casé, ya tengo hijos’, yo les digo que yo también tuve tres hijos y, obviamente, el apoyo de mi familia. Pero si uno quiere, uno puede”. A los 19 años se casó y solo un año después tuvo a su primer hijo. A los 21 años terminó la carrera. A los 22 años tuvo a su segunda hija y en ese tiempo logró terminar su tesis.

Mercy es una maestra innata. Durante 10 años fue profesora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), hasta que en 1997 obtuvo un beca para cursar la maestría en Ciencias Ambientales en el Colegio de Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Sin embargo, antes de comenzar su maestría tuvo que dedicar un año entero para estudiar inglés. Ese tiempo fue especialmente duro –recuerda– porque tuvo que dejar a sus tres hijos en Ecuador. Su tercera hija había nacido mientras era docente y la beca no le permitía llevar a miembros de su familia hasta que iniciara formalmente con sus estudios.

Hoy, Mercy reconoce que esa fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Solo cuando inició oficialmente la maestría pudo reunirse con ellos. Después de graduarse, en el 2000, inició un doctorado en la misma área, también en Estados Unidos. Fue un “esfuerzo familiar”, dice. Sus hijos la acompañaron en todo el proceso y crecieron mientras Mercy equilibraba su vida académica y su rol de madre. “Ellos se convirtieron en mi motor, en la fuerza y el apoyo para seguir”, cuenta con orgullo.

Cuando terminó su carrera, en 2005, regresó a Ecuador. “Yo terminé mi doctorado un miércoles que defendí mi tesis, el viernes estaba viajando y el lunes ya estaba trabajando en Ecuador”, comenta con una risa sutil al recordar lo rápido que sucedió todo.

En ese año, Mercy asumió el cargo de jefa de control ambiental del Municipio de Guayaquil. Su primera función pública. “Era un mundo tan diferente al del estudio, del rigor, del aislamiento, y venir al mundo real a las empresas, procesos de contaminación, conflictos, quejas, etc., para mí fue un buen inicio”.

Esta experiencia le ayudó a entender la necesidad de que las políticas nacionales se enfoquen en la realidad local y también conoció las limitaciones de las instituciones públicas. Cumplió dos años en el cargo y después inició un posdoctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR, por sus siglas en inglés), en Boulder, Estados Unidos. “Tuve una de las mejores experiencias en mi vida (…) Estuve expuesta a mucha ciencia global y ahí empezó mi relación con el clima, porque ellos estudiaban todos los impactos del clima y la sociedad”. Ese proceso de estudios duró dos años, pero Mercy se quedó uno más trabajando en la entidad.

A su regreso a Ecuador fue nombrada directora provincial de Gestión de Riesgos de Desastres para Guayas “casi sin querer”, comenta. A los 11 meses, asumió el cargo de viceministra de Ambiente, entre el 2010 y el 2012. Esta función le dio la oportunidad de recorrer todo el país y conocer de primera mano las áreas protegidas y la diversidad de Ecuador. Además, pudo observar los conflictos ambientales y sociales que provocan la minería o la deforestación y atestiguó distintas experiencias de comunidades indígenas reclamando por las afectaciones a sus territorios. “Hay un tema de balance que hay que buscar para hallar soluciones. Nunca hay una solución perfecta y hay un compromiso donde alguien pierde y alguien da”, explica Mercy. “It ‘s not a free lunch”, dice. Siempre hay un precio. Y este precio puede ser “en términos de contaminación, un derecho que se pierde, y por eso debe analizarse de manera integral”. Para Mercy, el manejo de recursos, más que técnico, es social y de derechos humanos y de la naturaleza.

Mercy asegura que no hay manejo de recursos que no impacte. “Una herida a cielo abierto es una herida”, dice con firmeza. Explica que el derecho del territorio debe ser prioritario antes que explotar un recurso y menciona ejemplos claros como las industrias alimentarias camaronera o bananera que siguen provocando un gran impacto ambiental, pero no existe una retribución ambiental y social a la población que habita en esos lugares y que sufre las consecuencias.

La organización Acción Ecológica denunció que los impactos de la industria camaronera en Ecuador se iniciaron en la década de 1970 y que siguen causando estragos, pues no han sido reparados. Otro ejemplo es la grave contaminación causada a reservas de manglares como la que se encuentra en el cantón Naranjal. La organización explica que la industria incluso se expande a tierras agrícolas y afecta a la producción de alimentos y por ende a la soberanía alimentaria. “Las diferentes empresas saben que se genera contaminación pero no quieren asumir el costo de las externalidades por el cambio climático”, comenta Mercy.

El cambio climático, desde una mirada social y de derechos

“Nadie puede negar que los eventos extremos del cambio climático están aumentando tanto en intensidad como en frecuencia. En las noticias vemos huracanes, inundaciones y procesos de sequía”, sentencia Mercy.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ecuador ha perdido el 40% de sus glaciares durante los últimos 30 años. Para Mercy, es claro que la actividad humana ha aumentado los gases de efecto invernadero y que no se pueden negar los desastres naturales que ocurren como consecuencia de la actividad humana. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en Ecuador, solo en los primeros dos meses de 2024, se registraron 94 eventos peligrosos por lluvias en Guayaquil, y el 73,40% de ellos correspondió a inundaciones. “El año pasado se tuvo un día de lluvia de más de 180 milímetros [en Guayaquil], es lo que puede llover en un mes”, recordó la científica. Esto genera una cadena de efectos porque el agua se mezcla con todo −explica– y transmite enfermedades. Una de las fallas que Mercy identifica en la gestión pública es que no se evalúa con claridad cuánto pierde el país con cada uno de estos eventos.

Como viceministra, Mercy Borbor trabajó en la Estrategia Integral de Cambio Climático que fue emitida en el 2012. En el documento se habla de nueve principios para su implementación que incluyen la participación ciudadana, la protección de grupos y ecosistemas vulnerables e incluso una responsabilidad intergeneracional.

Ecuador –asegura Mercy– se ha convertido en víctima de los gases de efecto invernadero provocados por países mucho más grandes.

El Código Orgánico Ambiental reconoce al cambio climático en dos vías: mitigación y adaptación. Dos elementos que también se incluyen en la Estrategia producida durante su gestión. La mitigación, específicamente, se enfoca en reducir la emisión de gases de efecto invernadero identificando los sectores que generan la mayor cantidad de gases y, a la vez, pensando en otras formas de suplir los recursos no renovables, como la energía. Pero Mercy añade a la deforestación como un problema al que también se debe prestar atención urgente. Cada vez que un árbol cae o se pierde de alguna manera, se libera CO2 o dióxido de carbono que luego sube a la atmósfera. Por eso, Mercy insiste en la necesidad de proteger la selva amazónica.

Según Amazon Mining Watch, la minería afectad de manera directa a los bosques amazónicos. En 2024 se registraron 20.400 km2 de actividad minera. El 36% de la deforestación corresponde a territorios indígenas y áreas protegidas, según un reporte de nuestro medio aliado Mongabay Latam.

La otra herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático es la adaptación y Mercy considera que en Ecuador todavía falta mucho por hacer al respecto.

La adaptación tiene que ver con encontrar formas para reducir la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático, asegurando que los servicios de salud, el acceso al agua, la alimentación y hasta la infraestructura de las ciudades sean realmente suficientes y capaces de resistir eventos extremos.

“No es lo mismo el impacto de una inundación en una persona saludable y fuerte que en un niño que sufre desnutrición”, ejemplifica. Por eso insiste en que los planes de adaptación deben diseñarse pensando en la realidad ecuatoriana, con soluciones que funcionen para sus comunidades, sus territorios y sus condiciones específicas.

“El desarrollo científico es clave para reducir la temperatura global”, añade. Y sin embargo, el financiamiento climático sigue siendo insuficiente.

El Fondo Verde para el Clima, creado en el marco de las COP de cambio climático −reuniones internacionales denominadas Conferencias de las Partes, que son organizadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc)− no alcanza a cubrir la demanda actual. “Los países deben poner de su propio presupuesto para enfrentar un problema que es global, pero que no afecta a todos por igual”.

Mientras tanto, la temperatura sigue subiendo. El 2024 fue el año más caluroso registrado después del 2023, según el Programa de Observación de la Tierra Copernicus, de la Unión Europea.

En el Acuerdo de París, de 2015, se estableció el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, caso contrario podrían desencadenarse múltiples efectos climáticos fatales para la humanidad. “Uno de los temores es que ya estamos pasando ese umbral y eso implica consecuencias muy graves, especialmente para quienes no tienen la capacidad de enfrentar olas de calor extremo. Nos estamos acercando al ‘día rojo’, en el que no todos podrán resistir”, advierte Mercy Borbor.

Ciudades resilientes en comunidad

Resiliencia es la capacidad de responder a un disturbio y recuperarse de manera satisfactoria. “Este tema se enfoca en hacer las cosas mejor y eso es a partir del conocimiento aprendido”, explica Mercy. Cuando el concepto se traslada hacia las ciudades, se trata de reducir su vulnerabilidad ante los impactos climáticos.

Muchas veces en propagandas y campañas de concienciación, se habla de los cambios individuales: apagar la luz cuando no se la utilice, cerrar la llave del agua cuando nos lavamos los dientes, reciclar, reutilizar, etc.

Sin embargo, para Mercy, el verdadero cambio está en la construcción de comunidad. Donde existen organizaciones se construye fortaleza. Desde los vecindarios, pueden surgir voces que representen a la comunidad para reclamar a las autoridades por zonas verdes seguras, agua limpia, condiciones de acceso para personas con discapacidad.

Para construir una ciudad resiliente, Mercy propone asegurar primero los derechos humanos básicos, como agua limpia y condiciones de vida saludables, en general, zonas arboladas que luego permitan reducir el calor, entre otras medidas. Pero es necesario identificar primero a la población vulnerable: “Poner a la gente en el centro de esta resiliencia”.

Respecto de estas necesidades básicas, los municipios deben empezar por identificar los riesgos del cambio climático e impulsar cambios sociales, que van desde apoyar la posibilidad de producir y cultivar alimentos sanos hasta repensar los materiales con los que se construyen las viviendas.

Mercy lamenta que la cobertura de agua potable todavía sea una deuda histórica de los gobiernos en Ecuador, y que no se piense todavía en sistemas de drenaje que respeten también los cauces naturales, las quebradas y los bosques.

Mercy ha trabajado en dos ocasiones en los reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el organismo de Naciones Unidas encargado de evaluar científicamente el cambio climático. Fue autora líder del sexto informe de evaluación (AR6), publicado en 2022, y actualmente forma parte del equipo que desarrolla el Reporte Especial sobre Ciudades y Cambio Climático, previsto para su publicación en 2026.

En el AR6, su trabajo propone el diseño de políticas locales, regionales y nacionales que garanticen el uso de los recursos para mitigar el cambio climático, conservar el medio ambiente y mejorar la salud de las personas. “Por ejemplo, conservar ecosistemas como manglares y bosques, o incluir árboles en las ciudades no solo reduce emisiones de CO2, también ayuda a bajar la temperatura urbana y mejora la calidad de vida”, explica.

Una de las principales conclusiones del estudio es que las ciudades reciben un impacto directo del cambio climático porque concentran mayor población.

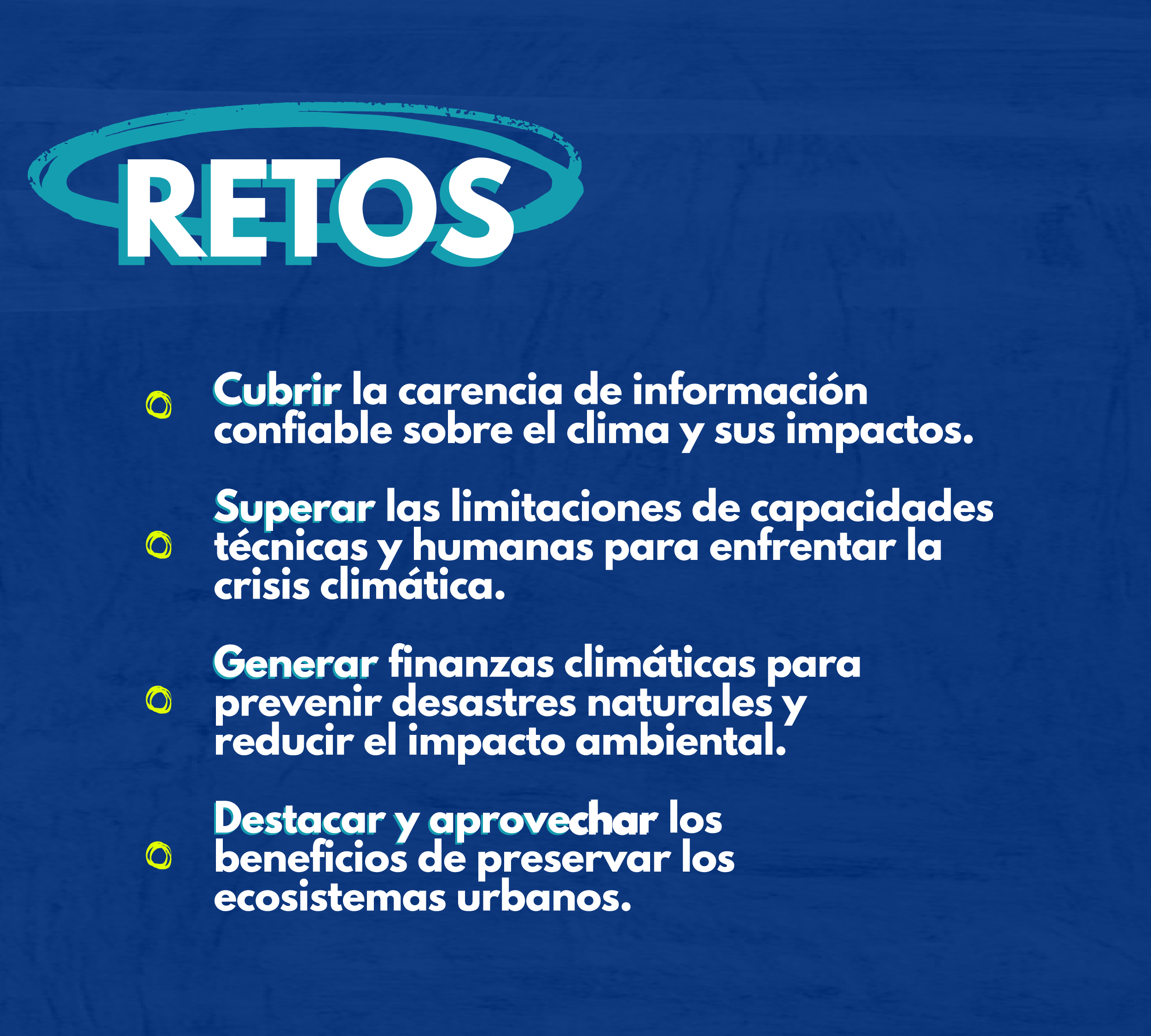

En países como Ecuador, los municipios tienen la competencia sobre el ordenamiento del territorio, aunque muchas veces carecen de herramientas, información y recursos para incorporar el cambio climático como un eje en su planificación. A nivel provincial y nacional no existen planes de adaptación y “finanzas climáticas”, es decir, fondos específicos dedicados a atender esta problemática.

El nuevo Reporte Especial sobre Ciudades y Cambio Climático busca atender esa brecha. Para ello, el IPCC lanzó una convocatoria abierta con el fin de integrar múltiples voces regionales y reflejar contextos locales diversos. “Las soluciones no pueden ser uniformes. Cada ciudad enfrenta desafíos distintos y la gobernanza tiene que adaptarse a eso”, explicó Mercy.

En este reporte, Mercy Borbor ha enfocado su trabajo en identificar cuáles son las prácticas y modelos de adaptación que se pueden aplicar a las realidades latinoamericanas. Mercy participó en marzo de 2025 de la primera reunión del reporte en Japón, y en julio viajó a Mombasa, en Kenia, para asistir a la segunda reunión para discutir las prácticas, modelos exitosos y condiciones de adaptación para las ciudades. “Necesitamos ciudades resilientes, ciudades que se puedan recuperar y que se puedan restaurar por su organización y es ahí donde también la sociedad tiene un rol superimportante”, señala.

El legado

Mercy se define a sí misma como “evangelizadora de las visiones sistémicas”. Propone dejar de pensar en compartimentos y hablar de componentes en conjunto, pero le preocupa la falta de presupuesto público para investigación científica en Ecuador.

El gobierno en su presupuesto no incluye un fondo específico para ciencia e investigación, pero en 2025 al Parque Nacional Galápagos se le otorgó 19’759.518,68 para promover la investigación aplicada en la protección ambiental. Al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias se le otorgó 18’027.298,12 y el Instituto de Investigación Geológico y Energético recibió 23’021.855,90 del Presupuesto General del Estado.

Mercy contagia su fe por el cambio. Cada palabra abriga una dosis de esperanza sobre un futuro mejor, más sostenible, más colectivo: “Hay que pensar cómo podemos elevar y empoderar a las comunidades desde la academia, porque ellos son el motor y hay que darles herramientas y confianza”.

Mercy piensa en su legado y en la conversación se cuela la sospecha de que, en algún momento, a la ciencia le podría faltar una visión más humana. “Estoy lista para contarles a mis cinco nietos todo lo que sé sobre el mundo” –la voz se escucha suave y cariñosa. Su esperanza en los jóvenes es la que le mantiene firme: “Sean persistentes y busquen su camino. Hay muchos sacrificios, pero si se está decidido en seguir el camino de los emprendimientos tecnológicos en la ciencia, hay que lanzarse. Hacia adelante siempre, sin temor, avanzando e informándose bien”.

Contar la ciencia también es un acto de liderazgo femenino. Esta historia forma parte de una alianza entre Escuela GENIA y La Barra Espaciadora.