Ruth Jimbo Sotomayor es médica familiar, magíster en Economía de la salud y doctora en Epidemiología cum laude por la Universidad Alcalá de Henares, de Madrid. Para ella, el mayor problema de la crisis de salud en Ecuador es la desarticulación entre instituciones y la falta de inversión pública.

Por Dagmar Flores / @DagmarMayari

Cuando se habla de la crisis en el sistema de salud ecuatoriano, se cuentan muertos, pacientes que no reciben atención oportuna, corrupción e impunidad.

Tras el fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil, en julio de 2025, el presidente Daniel Noboa dispuso, a través del Decreto 108, emitido el 19 de agosto, la creación de un Comité Nacional de Salud Pública para –según se aseguró– coordinar y garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública. Aún así, su gobierno se ha negado a reconocer la crisis en el sector y a declararlo en emergencia.

“Si no se prioriza la salud como un tema clave, desde la voluntad política, esto no va a cambiar”, comenta Ruth Jimbo, pero añade que no solo se trata de invertir, sino también de identificar el retorno de la inversión: si el Estado cubriera a toda la población con vacunas, no tendría que atender a niños enfermos.

Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2020 existían 1.741 médicos de salud familiar y comunitaria de los 40.587 médicos registrados a escala nacional. Ruth, es una de ellas. Para ella, la planificación sostenida trae mejores resultados. Trabajar en salud, reconoce, no es sencillo: requiere coordinación, esfuerzo constante, recursos humanos y recursos financieros. Pero Ecuador ha visto pasar a cinco ministros de Salud en los primeros veinte meses desde que Noboa asumió el poder y esa inestabilidad agudiza la crisis. “Si bien es cierto que el tema de abastecimiento de medicamentos es algo muy visible y muy complejo, hay otros problemas de salud que también están sobre la mesa”, ahonda la científica. Los retrasos en cirugías programadas y la falta de atención en consulta externa, por ejemplo, son problemas latentes.

Noboa anunció la decisión de enfocarse en centralizar la adquisición de medicamentos o bienes desde la planta central del Ministerio de Salud y dispuso la militarización de algunos hospitales en Guayaquil. Sin embargo, Ruth sospecha que se está manejando esta crisis de manera fragmentada. “Son procesos eficientes, que generan economías de escala. Es decir, al hacer compras masivas y centralizadas, se tiene mejores precios porque hay mejor cantidad de negociación”. Sin embargo, la experta explica que se necesitan sistemas informáticos para registrar estas compras y recursos para el efecto.

En entrevista con RTU, el 20 de agosto, Ruth subrayó que la raíz del problema es presupuestaria, la asignación de recursos no es sostenida y resulta insuficiente.

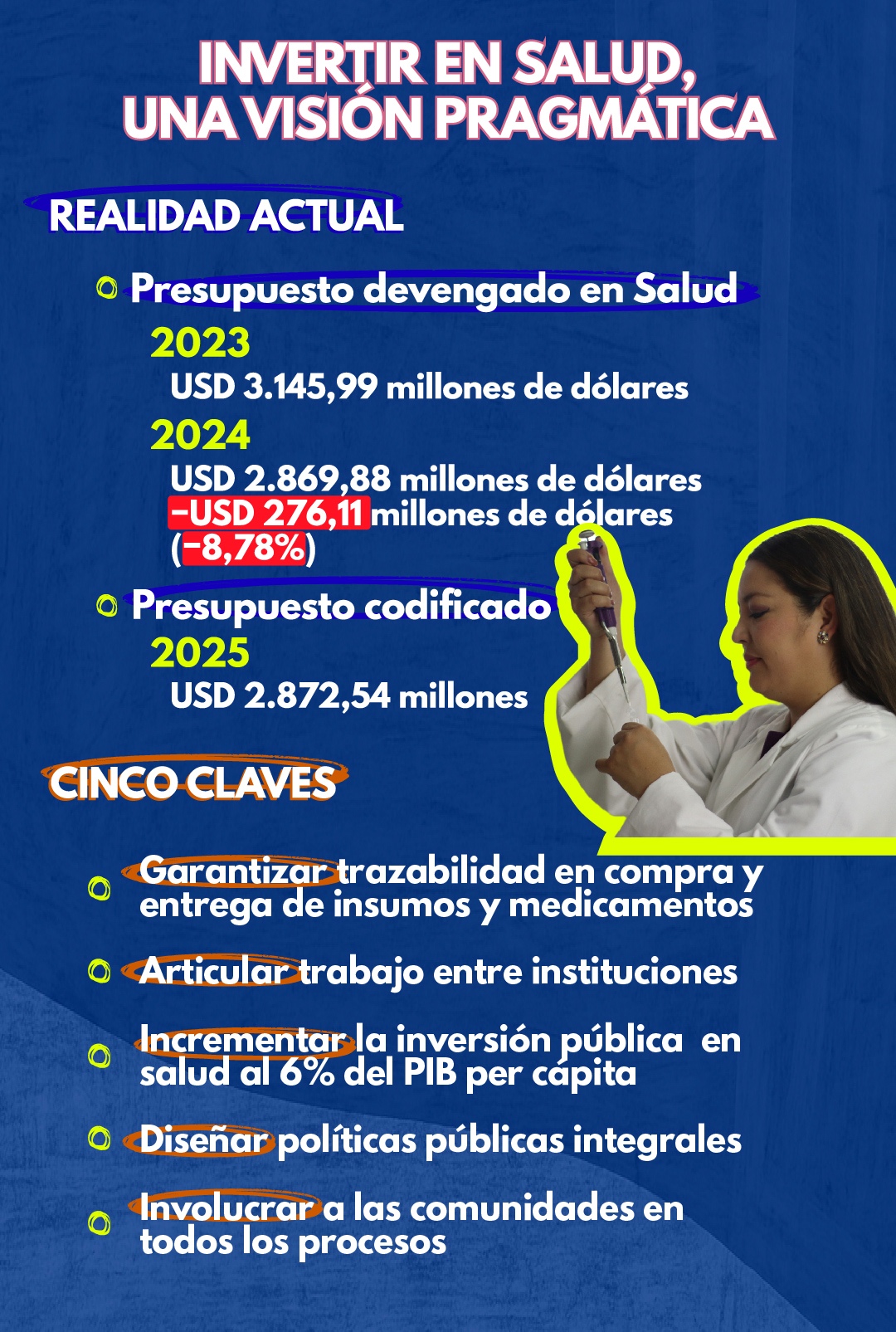

En 2023, se reportó un presupuesto devengado de USD 3.145,99 millones de dólares en el sector Salud, mientras que en 2024 se registró una reducción del 8,78% a esa asignación, es decir, se restó a ese presupuesto USD 276,11 millones de dólares, de manera que en 2024 se ejecutaron USD 2.869,88 millones de dólares en Salud, afectando principalmente a los programas Gobernanza de la salud y Provisión y prestación de servicios de salud. Los datos son del Ministerio de Economía y Finanzas.

En 2025, el presupuesto codificado es apenas mayor que el del año anterior: 2’ 872,54 millones. La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda que se invierta un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en este sector, sin embargo, en 2024 Ecuador destinó 5,30% a este rubro. Hay un problema de gestión y de ineficiencia en el gasto, asegura Ruth Jimbo.

Para ella, la prioridad gubernamental debe ser “garantizar la trazabilidad”, es decir, establecer un protocolo claro del movimiento de los medicamentos, desde la compra hasta la entrega al paciente. Además, sugiere impulsar una “agenda digital de salud” basada en historias clínicas electrónicas y que esos datos se compartan en toda la red pública de salud. Por último, recomienda priorizar el cuadro básico de medicamentos, es decir, comprar con urgencia los que se consideran esenciales.

Pero la crisis de salud también se deriva de la deficiente atención que reciben las personas que llegan a los hospitales públicos. El medio Ecuador Chequea, por ejemplo, recopiló testimonios de pacientes y declaraciones de médicos de los hospitales Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez, de Quito, quienes pidieron proteger sus identidades por temor a posibles represalias, que denuncian demoras de hasta un año en cirugías planificadas.

La experta sugiere un cambio en la funcionalidad de todo el sistema de salud nacional, partiendo de privilegiar la atención primaria de salud (APS), que debería resolver al menos el 80% de las patologías.

Si los centros de salud estuvieran fortalecidos, los hospitales no se saturarían. La Organización Mundial de la Salud explica que la APS proporciona salud y bienestar de manera equitativa. “Ampliar las intervenciones en atención primaria de salud en los países de ingreso bajo y mediano podría salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida en 3,7 años para 2030”, dice la organización.

El camino hacia la medicina

Ahora, Ruth Jimbo se describe con cierta modestia: “médica, madre de dos hijos y esposa”. Pero mirando hacia atrás hay mucho por contar de una niña sonriente y curiosa. En su oficina, en la Universidad Católica del Ecuador, recuerda hoy el golpe que dio un vuelco a su vida. Tenía 12 años cuando una de sus hermanas fue diagnosticada con un cáncer conocido como linfoma de Hodgkin. Entonces, decidió que haría todo lo posible para acompañarla en los cuidados. “Este fue un punto decisivo en el que me dije: ‘yo quiero estudiar medicina’, porque sentía que si podía ayudar a mi hermana también podría ayudar a más personas”.

Su padre es psiquiatra y desde muy pequeña le acompañaba a las consultas. Cuando tenía la oportunidad, asistía al hospital junto a él. “A veces me preguntan qué habría sido si no fuera médica, y es muy difícil [responder], porque en realidad nunca tuve una segunda opción”, comenta convencida y con un gesto de emoción. Su padre le hacía leer biografías de personajes importantes en la historia mundial, como Matilde Hidalgo, la primera mujer médica del país. Con Matilde como inspiración, ingresó a la escuela Las Franciscanas, en Loja, su ciudad natal, “la ciudad del arte y la música”. Sus padres la llevaban a la escuela y al terminar la jornada iban por ella y almorzaban juntos. “Todo era muy nuclear”.

A los 17 años se graduó del colegio Santa Marianita, de la especialidad de Ciencias Básicas, que era una fusión de las áreas de Físico-Químico y Físico-Matemático. Entonces, tuvo que sortear un primer dilema profesional: quería estudiar medicina en su querida Loja, pero su padre le convenció de mudarse a Quito.

Con mucho miedo –pero también con esperanza– ingresó a la Universidad Central del Ecuador y sus dos primeros años como estudiante los vivió en una residencia de monjas, donde otras chicas también se alojaban. “Vivir sola en una carrera tan compleja es difícil. Solo ahí uno valora mucho lo que tiene en casa, como la comida lista o llegar de algún lugar y contar a alguien lo que te pasó”.

En el transcurso de la carrera conoció a quien sería su esposo, Andrés Moreno, también estudiante de medicina. Se casaron en 2007, apenas finalizados los estudios, y juntos partieron rumbo a Olmedo –un pequeño pueblo andino cercano a la ciudad de Cayambe–, para cumplir con su práctica rural, el servicio obligatorio que los graduados de medicina deben realizar durante doce meses antes de titularse. Allí, Ruth conoció de cerca la medicina comunitaria. “Era otro contexto [distinto] al que conocía –recuerda–; aquí [en la ciudad] todo es muy centralizado, pero allá pudimos acercarnos mucho a la población”.

En ese tiempo, dirigió el centro de salud rural y se enfrentó a un nuevo desafío: entender cómo se administra un servicio de salud. Gastos, personal, medicamentos… Todo era un reto diario que aprendía a superar como si afinara las puntadas de un inmenso tejido que más adelante cobijaría toda su vida profesional. De hecho, esa experiencia la llevó a cursar una maestría virtual en Gerencia en salud, en la Universidad Técnica Particular de Loja.

Cada vez que regresa a Cayambe –cuenta, entre risas– pasa por el centro de salud donde trabajó tantas horas y visita a una enfermera que fue su compañera inseparable durante esos meses. En ese tiempo fue que supo que estaba embarazada de su primer hijo. Han transcurrido 16 años desde entonces.

Después de la rural, inició su año de internado en el Hospital Vozandes, en 2008. Allí, la medicina familiar apareció sin que la buscara, pues se abrió un concurso para estudiar esa especialidad en la Universidad Católica y en el propio hospital. Ruth confiesa que, hasta entonces, jamás había oído hablar de ella, pero al trabajar codo a codo con los médicos que conoció, entendió el peso de su enfoque. “No atendían enfermedades, sino personas”.

Le impresionó que no hubiera escritorios entre médico y paciente. Quienes llegaban en busca de atención médica se sentaban a su lado, cara a cara, para escucharla con cuidado, como si escucharan una historia y no un diagnóstico.

Después de vivir esa experiencia y de haber concluido exitosamente su especialidad, llegó su segunda hija.

La salud pública como una escuela vocacional

En enero de 2012, Ruth Jimbo recibió el llamado del Ministerio de Salud para ser consultora en la Dirección de Inteligencia de la Salud. Aceptó y así pudo aplicar sus conocimientos acerca de la investigación de la medicina basada en evidencia (MBE), adquiridos en el Hospital Vozandes. Esta práctica médica utiliza la mejor evidencia científica para tomar decisiones sobre la planificación del tratamiento y su idoneidad.

“El Ministerio y el sector público fueron una escuela”, reconoce Ruth, en este ejercicio de retrospección. Su tarea en esa entidad era convertir los planes en decisiones sustentadas: si el Ministerio quería comprar un medicamento, ella y su equipo debían justificarlo con datos, con evidencia científica.

En junio de ese mismo año inició su carrera como docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dictando la materia de Aprendizaje basado en problemas.

Además, comenzó a estudiar en modalidad híbrida una nueva especialidad, esta vez en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en el Instituto de Efectividad Clínica, en Argentina.

El compromiso profesional había echado raíces sólidas.

Sus últimos años en el Ministerio en calidad de consultora los dedicó a la economía de la salud. Máquinas, estrategias, medicamentos, todo debía pasar por la lupa de la evidencia y por un análisis minucioso de costo-beneficio. “En salud siempre hay innovación, pero en un país como el nuestro, con recursos tan limitados, priorizar es una obligación (…); por ejemplo, si hay un nuevo medicamento para un tipo de cáncer, nosotros tenemos que evaluar si es seguro, si tiene alguna condición ética, social o de seguridad que considerar”.

Como si su preparación académica no bastara todavía, una Ruth Jimbo ya reconocida y altamente competitiva decidió estudiar una maestría en Economía de la Salud y del Medicamento, en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, de manera híbrida. En 2016 dejó su cargo público, pero no abandonó la investigación ni la docencia en la PUCE.

Entre 2016 y 2021 también cursó un doctorado en Epidemiología y Salud Pública, en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

Y mientras avanzaba en su doctorado, llegó una noticia que lo cambió todo: la pandemia covid 19.

“La pandemia mostró un sistema tan débil, tan complejo y tan débil en planificación, que estábamos perdidos”. En agosto de 2020, junto a un grupo de investigadores de la PUCE, puso en marcha un proyecto de divulgación científica dentro del Centro de Investigación para la Salud en América Latina (Ciseal). “En medio de la incertidumbre revisábamos qué hay de evidencia que sustente cada cosa…”. Además, Ruth y su equipo sintieron la obligación de unirse al combate contra la desinformación y publicaban lo que denominaron ‘resumen de evidencia científica’. Cada entrega explicaba con un lenguaje sencillo lo que estaba detrás de supuestos remedios caseros para curar el virus. Lo importante es informarse –insiste–, buscar fuentes válidas y tomar decisiones conscientes, decisiones que protejan, no solo a uno mismo sino a todos los que nos rodean.

En paralelo, la PUCE activó un centro de vacunación contra el coronavirus. Ruth estuvo allí, de 7 de la mañana a 10 de la noche, junto a un equipo que atendía hasta a 3.000 pacientes cada día. “Hicimos nuestro mayor esfuerzo para que la vacuna llegara a todos. Si las universidades no se hubieran activado, no se habría logrado la cobertura que tuvimos”.

El 20 de abril de 2023, la PUCE le entregó una mención de honor por la contribución a la investigación científica durante la pandemia. Pero más allá de los reconocimientos, la necesidad de fortalecer el sistema de salud —público, privado y académico— se mostró como una condición ineludible y a largo plazo.

Ruth cree que desde la pandemia se minimizó la vacunación regular en niños, por citar tan solo uno de los efectos. “Estamos viviendo en la actualidad el surgimiento de muchos problemas que fueron descuidados durante la pandemia”. Por ejemplo, el brote de la tos ferina que registró más de 1500 casos, entre mayo y junio de este año, según el Ministerio de Salud. “Mientras la inversión en salud no sea la adecuada, vamos a tener este resurgimiento”. Los brotes de fiebre amarilla, leptospirosis y tos ferina aparecen en entornos de pobreza, donde los sistemas de salud son insuficientes, añade la experta. “Hay muchas causas: la falta de vacunación, la falta de acceso a agua segura, la inequidad en la atención, la falta de acceso a servicios de salud. Estos brotes son consecuencia de la pandemia”, reitera.

En 2022, Ruth asumió el cargo de subsecretaria para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de la Vicepresidencia de la República. Con un leve suspiro recuerda los ocho meses que duró en ese puesto, dedicada a un trabajo interdisciplinario para tender puentes entre las distintas carteras del Estado con el propósito de lograr integralidad en el diseño de las políticas públicas de salud. Así, logró involucrar el deporte, el ambiente, la economía y el turismo en el diseño del Plan Decenal de Salud (2022-2031).

“La salud no es solo tratar la enfermedad sino realizar cambios sustanciales a los determinantes como la pobreza o la vivienda”, comenta Ruth, como si su afirmación necesitara aclaraciones. La enfermedad de Chagas, transmitida por insectos, no se cura si no se cambia la vivienda donde habitan los afectados, ejemplifica.

A sus estudiantes les da otro ejemplo que no olvida jamás: “Pueden recetar el mejor medicamento, pero si el paciente no tiene para comprarlo, no hicieron nada”. Por eso, dice Ruth, las comunidades tienen mucho que aportar: son los primeros en la línea de contención de enfermedades, los que más saben de su propia salud. Su preocupación tiene que ver con la medicina ancestral como un complemento para la medicina occidental. “Cuando la complementariedad se da no hay que pelear por quién toma la prioridad”. La toma de decisiones debe ser compartida; los pacientes tienen que ser parte de ese proceso.

La política pública, insiste, tiene sentido cuando mejora los ambientes donde viven las personas, cuando toca la vida real de la gente. “Cuando decido no vacunarme, decido poner en riesgo a todas las personas alrededor”.

El compromiso de ser una mujer científica

Entre 2022 y 2024, Ruth fue decana de la Facultad de Medicina de la PUCE y, desde noviembre de 2024, dirige el Área Nacional de Salud y Bienestar de la misma universidad.

ONU Mujeres resaltó el trabajo de Ruth en un perfil en el que la describe como “una de las científicas ecuatorianas que ha contribuido al proceso de recuperación del país de los impactos sociales y sanitarios de la crisis ocasionada por el COVID-19”. La organización da cuenta de que solo el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres y que reciben una remuneración 11% menor en comparación con los hombres.

Ruth es consciente de que la medicina es un campo dominado por hombres. En la PUCE, sin embargo, el 60% de las estudiantes son mujeres. “Hay más mujeres haciendo ciencia para el mundo y eso es gratificante”.

Ruth Jimbo combina ciencia, compromiso social y mirada crítica: entiende que la salud no se limita a hospitales o estadísticas, sino que atraviesa la vida de las personas, sus hogares, su educación y sus oportunidades. Para ella, cada proyecto, cada política, cada investigación es una oportunidad para transformar realidades y para tender puentes entre la academia, la comunidad y el Estado.

Contar la ciencia también es un acto de liderazgo femenino. Esta historia forma parte de una alianza entre Escuela GENIA y La Barra Espaciadora.